朝は10oCを下回っていても日中は20oC近い気温。春らしくなり、サクラの開花は確か、積算温度だったような。。。。なので、以外と例年通りくらいに仙台も開花となるのでしょうか。。。そんなことを言うと、また、雪でも降ってはいけないので。。。一方、東京は春真っ盛り。

ソメイヨシノも開花したとか。。。。いろいろな色のストックが咲き、気温も高く、初夏という感じでした。これが仙台との物理的な距離なのだと。。。

さて、

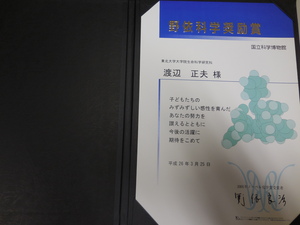

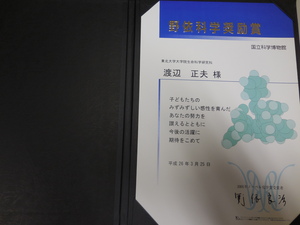

3/4にお知らせしました、野依科学奨励賞の表彰式が、

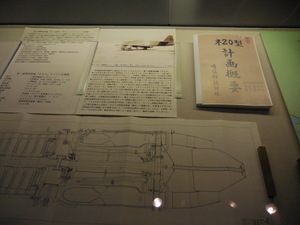

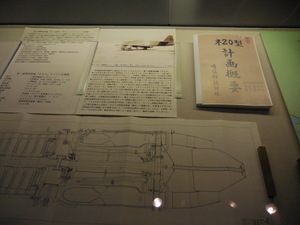

国立科学博物館・地球館特別会議室で執り行われました。最初の集合場所は講堂でとても歴史を感じる木造の建築物で、表彰式の場所は、地球館2Fの日本の飛行機の歴史などが展示されているすぐとなり。表彰式まで少し時間があったので、ちょっとだけの見学でしたが、子供の頃には「紙飛行機」の自由研究をしたこともあり、初の「ジェットエンジン」の設計図が展示されてあったのは、感動でした。もう少し早めに、会場に来ることができればと思ったのですが、年度末の所用で。。。またの機会にゆっくりとと思います。

表彰式は粛々と。。。最初に主催者代表挨拶と言うことで、国立科学博物館館長・林良博様より、今回の表彰が12回目であり、博物館の達人と言うところから、この賞が始まっていると。。。。表彰式に続いて、この賞の冠となっている

野依良治博士からお祝いの言葉が。。。。たくさんの言葉を頂きましたが、心に残ったのは、身近な自然の観察の大切さ、継続は力であると言うこと。2020年には東京オリンピックであり、そこには文化交流もあると。。。この東京オリンピックで日本の存在感を発進することの重要性とその時に日本国を見直すよい機会であるので、スポーツに限らず、それぞれの分野で活躍してほしいと。また、科学的力を身につけることが生きていく上での糧になると。確かに考えることは、どんなことをしていても大事な訳で。。。そうした中から、科学人材が生まれ、かつての科学立国日本が復活すると。。。そのためにも、新しいこと、誰もやらないこと、常識からはずれていることへのチャレンジの重要性を。。。そういえば、かつてのミニ重点領域と呼ばれ、磯貝先生が代表をされていた自家不和合性研究の中で

磯貝先生が、「この領域の中で是非、チャレンジングなことをしてほしいと。。。」というのを思い出しました。最後に、もちろん、科学者になる方もいるかもしれないけど、そうでない様々な可能性と活躍の場を見いだす、広げる工夫をと。。

交流会ではサイエンスコミュニケーターの方が座長をされ、最初に20 secで自己紹介。それに続いて、野依博士に質問しようのコーナー。時間の関係で2つの質問に答えて下さいました。1つ目が「子供時代に熱中していたことはなんですか??」。野依博士の子供時代はテレビがない時代。また、電話もそれぞれの家になくて、呼び出し電話だったと。自宅ではそんなことはなかったですが、母親の実家にいくと、たぶん、発電機だと思うのですが、それを回して、交換手を呼んで。。。と言う電話機。もちろん、近所の方も使いにきていたような。終わったあとに、交換手から金額はいくらというのが知らされていたような気がするので。。。今でこそ、いろいろなスポーツがありますが、昔はみんな野球をしていた。また、野山で遊んでいたと。理由は簡単、うちに帰ってもおもしろいことがないから。蓄音機はあったそうですが。。。ここまで聞くと、渡辺より、1周り以上上だと思いますが、何せ、渡辺の実家は田舎でしたので。。。なので、少しのずれはあるかもしれないですが、テレビが白黒で存在していたり、電話機は途中から、存在していたり。。。でも、同じように基本、外が暗くなるまで、野球をして、野山で遊んで。その当たりは同じでした。野依博士の頃は、スーパーマーケットがなかった時代と言うことで、自給自足。ニワトリを飼育し、採卵するヒト、魚を釣るヒト、野菜を作るヒト、それらが物々交換をして助け合う、そんな時代。その当たりは、余り変わらないかも。。。確かに、醤油、お米がなくて、隣に借りに行ったことは、しばしば。お風呂も自分で沸かす。これも同じでした。子供の頃、渡辺もこれが仕事でした。何ともいえず、昔を懐かしんでいたら、。。。急にこちらに質問が降られて、余りに急で「はい!」と答えたのしか覚えていませんでした。緊張をしていたのだなと。。。

もう一つの質問が「ノーベル賞を取ったときの感想」。受賞者に「ノーベル賞はほしいですか??」と。子供たちはどう思ったのか。。。渡辺は師匠の日向先生に植物の品種改良ではノーベル生理医学賞は難しいと。。。短稈の品種改良をしてノーベル平和賞というのはあったと。。。それへの貢献も難しいような。。。自家不和合性では。。。と言うことを聞いていたので。。。ただ、ここでもサイエンスの話として、チャレンジしないといけない。ヒトと同じことをやってはいけない。違うことをやるのは、大変であるが、それが独創性ということ。最近のヒトと外れているといじめになるという世の中はいけないと。。これはなるほどでした。科学立国日本の復活にはこのあたりからかと。また、1番になることが大事ということで、以前にとある会合で、野依先生とご一緒したことがあり、「1番になることの重要性」を切々と説いていたのを思い出しました。

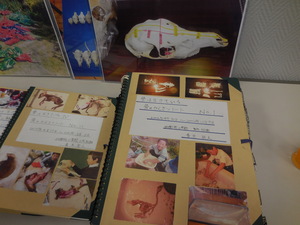

最後のコーナーが、それぞれの受賞者から、なぜこのような研究をしたのか、何がわかったのか。その中でのとっておきの一枚。小中学生の研究は、これという実験の写真がほとんど。自分が研究発表をしても、苦労した写真を載せるだろうと。。。そういえば、1992-1993年頃に

RT-PCRで、SRK9の部分断片が増えたときに、暗室の中で「やったー!!!」と叫んだのを、ふと思い出しました。こうした発表に対して、野依博士から「おもしろいと思ったことの意義を問われると。。。」。。たしかに。。。「本当に、その研究はおもしろいの??」。「情報過多の時代に、好奇心というのはどこから来るのか。」という質問も。これは、大学人としてもしっかり考えないといけない問題だと。。。また、励ましの言葉として、評価されないことを気にしない、うまくいっていることはたいしたことがない、うまくいかないときにこそ、次への大きな飛躍があると。それをチャンスとしてつかまないといけないと。。。たしかに。。で、渡辺の活動を発表した訳ですが、これまでの

500件を超える出前講義、そこで届いた手紙への返事。そうした中で知り合った子供たちと将来、Nature, Scienceを目指す人材に出会いたいと。。。で、この1枚という写真には、

里庄町ご出身の原子核物理学などの基礎をつくられた仁科芳雄先生の「環境が人を創り、人が環境を創る」と言う感動した写真を。これも出前講義に出かけたので、出会えた1枚。と言うプレゼンに対して、こうした活動を高く評価頂くとともに、今日生まれた子供は22世紀まで生きるのだろうと。なので、21世紀だけでなく、22世紀のことを考えて、教育研究をしてほしいと。。。。ありがとうございました。

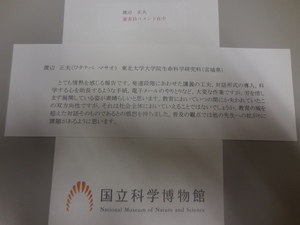

最後になりましたが、この賞を頂けたのは、渡辺の活動が評価されたと言うだけでなく、アウトリーチ活動を行う上で、各地域でサポートを頂きました数多くの先生のおかげです。ありがとうございました。この場を借りてお礼申し上げます。

わたなべしるす

PS. 表彰式の席の上には、本賞の審査員コメントが。。。高く評価頂いたこと。さらにこれをどの様に発展させるのかという宿題も頂きました。しっかりとその宿題に今後取り組みたいと思います。ありがとうございました。

PS.のPS.

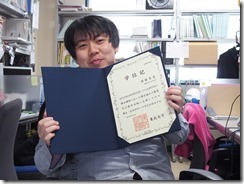

5年前に東北大で「科学者の卵」を始めたとき、

この企画の他大学もあわせた全国大会が。。。その中に、筑波大がfollowしている長野県の小学生が。たくさんの野生動物の骨格標本をつくっている方が。渡辺は小学校の頃に、昆虫採集と標本作りはしたことがあっても、動物の骨格標本は。。無理でした。動物は苦手で。。。その小学生が今や中学生になって、この賞を受賞していて、ずいぶん久しぶりお会いして、当たり前ですが、しっかりしていて。。。そんな時の流れも感じました。何より、おめでとう。4月からは、高校生とか。気分も新たにがんばって下さい。また、どこかでお会いできるのを楽しみにして。。。また、渡辺が1名での参加だったので、たくさんの写真も撮影頂きました。ありがとうございました。

PS.のPS.のPS. 今日は

春の選抜高校野球で、母校・今治西が第2試合に出場。。。。結果は。。。。聞かないでおきましょう。。。なんともいえない。。。。何か考えることが大事なような。。。何を???。。。これが難しいですが。。。。簡単なようで、そうでなくて。。。。応援の皆様、お疲れ様でした。。。。