午後からの中園先生のセミナーの前、午前中は、山形県立鶴岡南高等学校理数科の研究室訪問、実験実習、講義。今年で3年目。山形県立鶴岡南高等学校は、渡辺の大学時代の師匠である日向先生の母校。旧藤島町の出身で、日向先生自身、時々そちらにも帰っておられるというのを、いつだったか、日向先生から伺ったことが。。。そんなつながりもあり、今年で3年目の研究室訪問などとなりました。1年目に旧藤島町出身の方がいたので、今年もと思ったのですが、いらっしゃらず。もちろん、高校にはそうした方もいると。ぜひ、日向先生というか、高校の先輩でそうした方がいることを考えるきっかけにしてもらえれば。

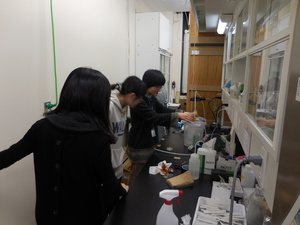

最初は「バナナからDNAをとて見よう」という実験。1/4くらいにしたバナナをつぶして、食塩水で攪拌というか。その抽出物を濾過して、洗剤を入れて、膜を破壊。それをプラスチックチューブにうつして、エタノールで析出。2-3人がグループとなり、実験をしたわけですが、いつものように、しっかりバナナをつぶしたグループ、そうでないグループ、それぞれ特徴があるのが。。。それで、バナナの抽出液が自分たちのところだけ、他よりも「褐色」であることについて、質問というか。。「最初のバナナの質が悪かったから。。。」という意見も。。。それはほとんど同じくらいのバナナを使った訳なのでないはずです。では。。。。。たぶん、褐変化がひどかったのは、最初にたくさんつぶしすぎというか、酸素と混ぜすぎ。なので、激しく酸化したので、褐色の程度がちがうと思ったのですが。それを説明しないままでした。。。このHPをみて、納得してもらったでしょうか。

最初は「バナナからDNAをとて見よう」という実験。1/4くらいにしたバナナをつぶして、食塩水で攪拌というか。その抽出物を濾過して、洗剤を入れて、膜を破壊。それをプラスチックチューブにうつして、エタノールで析出。2-3人がグループとなり、実験をしたわけですが、いつものように、しっかりバナナをつぶしたグループ、そうでないグループ、それぞれ特徴があるのが。。。それで、バナナの抽出液が自分たちのところだけ、他よりも「褐色」であることについて、質問というか。。「最初のバナナの質が悪かったから。。。」という意見も。。。それはほとんど同じくらいのバナナを使った訳なのでないはずです。では。。。。。たぶん、褐変化がひどかったのは、最初にたくさんつぶしすぎというか、酸素と混ぜすぎ。なので、激しく酸化したので、褐色の程度がちがうと思ったのですが。それを説明しないままでした。。。このHPをみて、納得してもらったでしょうか。

実験がほぼ、同時に終わったので、10人ずつくらいのグループで、研究室内とガラス室のBrassica oleraceaの多様性観察。バナナの実験からTAをしてくれていた辺本さんに研究室内の説明を。外は、渡辺の方が。キャベツの仲間、B. oleraceaは、ケール、キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、ロマネスコ、コールラビ、葉ボタンなど、多様に分化しています。形態観察とせっかくなので、葉っぱなどの可食部の比較。ブロッコリーなど花茎を食べるようになった分、葉っぱの部分の味は、原種であろう「ケール」よりもごわごわして、おいしくないというのも体感してもらいました。雪が解けたら、鶴岡の周りにはアブラナの畑を見ることもできるでしょうから。。。

実験がほぼ、同時に終わったので、10人ずつくらいのグループで、研究室内とガラス室のBrassica oleraceaの多様性観察。バナナの実験からTAをしてくれていた辺本さんに研究室内の説明を。外は、渡辺の方が。キャベツの仲間、B. oleraceaは、ケール、キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、ロマネスコ、コールラビ、葉ボタンなど、多様に分化しています。形態観察とせっかくなので、葉っぱなどの可食部の比較。ブロッコリーなど花茎を食べるようになった分、葉っぱの部分の味は、原種であろう「ケール」よりもごわごわして、おいしくないというのも体感してもらいました。雪が解けたら、鶴岡の周りにはアブラナの畑を見ることもできるでしょうから。。。

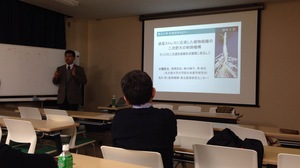

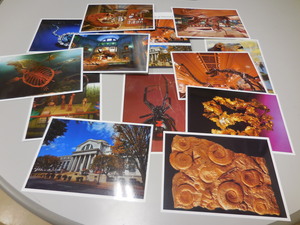

実験、見学に続いて、最後は講義。講義のイントロは、野菜などの花の写真から、何なのかを考えてもらう。最初はすごく引っ込み思案でしたが、では、応えてくれた人には何かをといったら、さすが、反応よく(正解の人へのプレゼントを失念していました。あとで、飯澤先生経由でもらって下さい。)。majorなものは、わかっていましたが、意外と知らないもの。これを機会に周りの自然の観察をしっかりやってもらえれば。それに続いて、自家不和合性の講義ですが、なぜ、自家不和合性のようなことがあるのか、自殖弱勢が起きるという問題、渡辺が日向先生の研究していたものを発展させて、ここまで理解できるようになったとか。なにより、師匠である日向先生の元で実験をしたので、ここまで来たと。それくらい、大学、大学院での指導してくれる先生の影響は大きいと。それだけに、自分の将来のことをしっかり考えてほしいと。将来、植物を使って、遺伝子の研究をしたいという生徒さんも。うれしいですね。ぜひ、日向先生の意志を継いで、一緒に自家不和合性の実験を一緒にできれば、うれしいですね。自家不和合性の話しの最後のところで、同じく鶴岡南高校の卒業生である名古屋大教授の東山先生からお借りしているトレニアの受精の動画。この受精に、アブラナ科植物の自家不和合性に関わっている低分子ペプチドに類した物質が機能していると。最後は質問の時間。自殖弱勢はどの様なメカニズムなのか、自殖と他殖というちがうものがなぜあるのか。自殖で大丈夫なのかなど。鋭い質問を。さすがと。。。質問の最後は、例年通り世界に向けて情報発信。

実験、見学に続いて、最後は講義。講義のイントロは、野菜などの花の写真から、何なのかを考えてもらう。最初はすごく引っ込み思案でしたが、では、応えてくれた人には何かをといったら、さすが、反応よく(正解の人へのプレゼントを失念していました。あとで、飯澤先生経由でもらって下さい。)。majorなものは、わかっていましたが、意外と知らないもの。これを機会に周りの自然の観察をしっかりやってもらえれば。それに続いて、自家不和合性の講義ですが、なぜ、自家不和合性のようなことがあるのか、自殖弱勢が起きるという問題、渡辺が日向先生の研究していたものを発展させて、ここまで理解できるようになったとか。なにより、師匠である日向先生の元で実験をしたので、ここまで来たと。それくらい、大学、大学院での指導してくれる先生の影響は大きいと。それだけに、自分の将来のことをしっかり考えてほしいと。将来、植物を使って、遺伝子の研究をしたいという生徒さんも。うれしいですね。ぜひ、日向先生の意志を継いで、一緒に自家不和合性の実験を一緒にできれば、うれしいですね。自家不和合性の話しの最後のところで、同じく鶴岡南高校の卒業生である名古屋大教授の東山先生からお借りしているトレニアの受精の動画。この受精に、アブラナ科植物の自家不和合性に関わっている低分子ペプチドに類した物質が機能していると。最後は質問の時間。自殖弱勢はどの様なメカニズムなのか、自殖と他殖というちがうものがなぜあるのか。自殖で大丈夫なのかなど。鋭い質問を。さすがと。。。質問の最後は、例年通り世界に向けて情報発信。

講義が終わったあとに、代表の高校生から今日の講義のお礼の言葉。とてもしっかりしたコメントを頂き、自然を観察すること、その変化に気がつくことの大切さなどを理解してくれていたのは、とても感動でした。自然豊かな山形・鶴岡の自然をしっかりと観察して、将来に活かして下さい。今日、質問をするのがはずかしかった方々、mailでもかまいません。タイトルのところに、今日の講義を聴いた鶴岡南高校の生徒ですと書いて。。。お待ちしております。また、最後のところで、引率で来られた飯澤先生から、また、来年度もこの時期に研究室訪問、実験、講義等の依頼をいただきました。ありがとうございました。師匠の日向先生から引き継がれたもの。大切にしたいと思います。よろしくお願いいたします。

講義が終わったあとに、代表の高校生から今日の講義のお礼の言葉。とてもしっかりしたコメントを頂き、自然を観察すること、その変化に気がつくことの大切さなどを理解してくれていたのは、とても感動でした。自然豊かな山形・鶴岡の自然をしっかりと観察して、将来に活かして下さい。今日、質問をするのがはずかしかった方々、mailでもかまいません。タイトルのところに、今日の講義を聴いた鶴岡南高校の生徒ですと書いて。。。お待ちしております。また、最後のところで、引率で来られた飯澤先生から、また、来年度もこの時期に研究室訪問、実験、講義等の依頼をいただきました。ありがとうございました。師匠の日向先生から引き継がれたもの。大切にしたいと思います。よろしくお願いいたします。

最後になりましたが、今日の実験、講義、研究室見学をお手伝い頂いたTAの辺本さん、準備を頂いた方々に感謝します。ありがとうございました。研究室見学等のアウトリーチ活動も今回のが今年度最後。本当にお世話になりました。ありがとうございました。

最後になりましたが、今日の実験、講義、研究室見学をお手伝い頂いたTAの辺本さん、準備を頂いた方々に感謝します。ありがとうございました。研究室見学等のアウトリーチ活動も今回のが今年度最後。本当にお世話になりました。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 昨日は工学部の安藤先生のところに行っていたというのを、学科のTwitterで見つけました。こんなところにも。。色々な分野を見ておくのはよいことだと。。。

PS.のPS. この記事を書いているのは、夕方。みぞれていたのが、気がついたら、すっかり雪が積もって。。。夜にかけて積もるというようなことを聞いていたのが。。。。かなり早めにずれ込んで、というのでしょうか。困ったものです。また、雪かと。。。。さすがにもう雪はいらない。というのが本音です。

最初は「バナナからDNAをとて見よう」という実験。1/4くらいにしたバナナをつぶして、食塩水で攪拌というか。その抽出物を濾過して、洗剤を入れて、膜を破壊。それをプラスチックチューブにうつして、エタノールで析出。2-3人がグループとなり、実験をしたわけですが、いつものように、しっかりバナナをつぶしたグループ、そうでないグループ、それぞれ特徴があるのが。。。それで、バナナの抽出液が自分たちのところだけ、他よりも「褐色」であることについて、質問というか。。「最初のバナナの質が悪かったから。。。」という意見も。。。それはほとんど同じくらいのバナナを使った訳なのでないはずです。では。。。。。たぶん、褐変化がひどかったのは、最初にたくさんつぶしすぎというか、酸素と混ぜすぎ。なので、激しく酸化したので、褐色の程度がちがうと思ったのですが。それを説明しないままでした。。。このHPをみて、納得してもらったでしょうか。

最初は「バナナからDNAをとて見よう」という実験。1/4くらいにしたバナナをつぶして、食塩水で攪拌というか。その抽出物を濾過して、洗剤を入れて、膜を破壊。それをプラスチックチューブにうつして、エタノールで析出。2-3人がグループとなり、実験をしたわけですが、いつものように、しっかりバナナをつぶしたグループ、そうでないグループ、それぞれ特徴があるのが。。。それで、バナナの抽出液が自分たちのところだけ、他よりも「褐色」であることについて、質問というか。。「最初のバナナの質が悪かったから。。。」という意見も。。。それはほとんど同じくらいのバナナを使った訳なのでないはずです。では。。。。。たぶん、褐変化がひどかったのは、最初にたくさんつぶしすぎというか、酸素と混ぜすぎ。なので、激しく酸化したので、褐色の程度がちがうと思ったのですが。それを説明しないままでした。。。このHPをみて、納得してもらったでしょうか。 実験がほぼ、同時に終わったので、10人ずつくらいのグループで、研究室内とガラス室のBrassica oleraceaの多様性観察。バナナの実験からTAをしてくれていた辺本さんに研究室内の説明を。外は、渡辺の方が。キャベツの仲間、B. oleraceaは、ケール、キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、ロマネスコ、コールラビ、葉ボタンなど、多様に分化しています。形態観察とせっかくなので、葉っぱなどの可食部の比較。ブロッコリーなど花茎を食べるようになった分、葉っぱの部分の味は、原種であろう「ケール」よりもごわごわして、おいしくないというのも体感してもらいました。雪が解けたら、鶴岡の周りにはアブラナの畑を見ることもできるでしょうから。。。

実験がほぼ、同時に終わったので、10人ずつくらいのグループで、研究室内とガラス室のBrassica oleraceaの多様性観察。バナナの実験からTAをしてくれていた辺本さんに研究室内の説明を。外は、渡辺の方が。キャベツの仲間、B. oleraceaは、ケール、キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、ロマネスコ、コールラビ、葉ボタンなど、多様に分化しています。形態観察とせっかくなので、葉っぱなどの可食部の比較。ブロッコリーなど花茎を食べるようになった分、葉っぱの部分の味は、原種であろう「ケール」よりもごわごわして、おいしくないというのも体感してもらいました。雪が解けたら、鶴岡の周りにはアブラナの畑を見ることもできるでしょうから。。。

実験、見学に続いて、最後は講義。講義のイントロは、野菜などの花の写真から、何なのかを考えてもらう。最初はすごく引っ込み思案でしたが、では、応えてくれた人には何かをといったら、さすが、反応よく(正解の人へのプレゼントを失念していました。あとで、飯澤先生経由でもらって下さい。)。majorなものは、わかっていましたが、意外と知らないもの。これを機会に周りの自然の観察をしっかりやってもらえれば。それに続いて、自家不和合性の講義ですが、なぜ、自家不和合性のようなことがあるのか、自殖弱勢が起きるという問題、渡辺が日向先生の研究していたものを発展させて、ここまで理解できるようになったとか。なにより、師匠である日向先生の元で実験をしたので、ここまで来たと。それくらい、大学、大学院での指導してくれる先生の影響は大きいと。それだけに、自分の将来のことをしっかり考えてほしいと。将来、植物を使って、遺伝子の研究をしたいという生徒さんも。うれしいですね。ぜひ、日向先生の意志を継いで、一緒に自家不和合性の実験を一緒にできれば、うれしいですね。自家不和合性の話しの最後のところで、同じく鶴岡南高校の卒業生である名古屋大教授の東山先生からお借りしているトレニアの受精の動画。この受精に、アブラナ科植物の自家不和合性に関わっている低分子ペプチドに類した物質が機能していると。最後は質問の時間。自殖弱勢はどの様なメカニズムなのか、自殖と他殖というちがうものがなぜあるのか。自殖で大丈夫なのかなど。鋭い質問を。さすがと。。。質問の最後は、例年通り世界に向けて情報発信。

実験、見学に続いて、最後は講義。講義のイントロは、野菜などの花の写真から、何なのかを考えてもらう。最初はすごく引っ込み思案でしたが、では、応えてくれた人には何かをといったら、さすが、反応よく(正解の人へのプレゼントを失念していました。あとで、飯澤先生経由でもらって下さい。)。majorなものは、わかっていましたが、意外と知らないもの。これを機会に周りの自然の観察をしっかりやってもらえれば。それに続いて、自家不和合性の講義ですが、なぜ、自家不和合性のようなことがあるのか、自殖弱勢が起きるという問題、渡辺が日向先生の研究していたものを発展させて、ここまで理解できるようになったとか。なにより、師匠である日向先生の元で実験をしたので、ここまで来たと。それくらい、大学、大学院での指導してくれる先生の影響は大きいと。それだけに、自分の将来のことをしっかり考えてほしいと。将来、植物を使って、遺伝子の研究をしたいという生徒さんも。うれしいですね。ぜひ、日向先生の意志を継いで、一緒に自家不和合性の実験を一緒にできれば、うれしいですね。自家不和合性の話しの最後のところで、同じく鶴岡南高校の卒業生である名古屋大教授の東山先生からお借りしているトレニアの受精の動画。この受精に、アブラナ科植物の自家不和合性に関わっている低分子ペプチドに類した物質が機能していると。最後は質問の時間。自殖弱勢はどの様なメカニズムなのか、自殖と他殖というちがうものがなぜあるのか。自殖で大丈夫なのかなど。鋭い質問を。さすがと。。。質問の最後は、例年通り世界に向けて情報発信。 講義が終わったあとに、代表の高校生から今日の講義のお礼の言葉。とてもしっかりしたコメントを頂き、自然を観察すること、その変化に気がつくことの大切さなどを理解してくれていたのは、とても感動でした。自然豊かな山形・鶴岡の自然をしっかりと観察して、将来に活かして下さい。今日、質問をするのがはずかしかった方々、mailでもかまいません。タイトルのところに、今日の講義を聴いた鶴岡南高校の生徒ですと書いて。。。お待ちしております。また、最後のところで、引率で来られた飯澤先生から、また、来年度もこの時期に研究室訪問、実験、講義等の依頼をいただきました。ありがとうございました。師匠の日向先生から引き継がれたもの。大切にしたいと思います。よろしくお願いいたします。

講義が終わったあとに、代表の高校生から今日の講義のお礼の言葉。とてもしっかりしたコメントを頂き、自然を観察すること、その変化に気がつくことの大切さなどを理解してくれていたのは、とても感動でした。自然豊かな山形・鶴岡の自然をしっかりと観察して、将来に活かして下さい。今日、質問をするのがはずかしかった方々、mailでもかまいません。タイトルのところに、今日の講義を聴いた鶴岡南高校の生徒ですと書いて。。。お待ちしております。また、最後のところで、引率で来られた飯澤先生から、また、来年度もこの時期に研究室訪問、実験、講義等の依頼をいただきました。ありがとうございました。師匠の日向先生から引き継がれたもの。大切にしたいと思います。よろしくお願いいたします。 最後になりましたが、今日の実験、講義、研究室見学をお手伝い頂いたTAの辺本さん、準備を頂いた方々に感謝します。ありがとうございました。研究室見学等のアウトリーチ活動も今回のが今年度最後。本当にお世話になりました。ありがとうございました。

最後になりましたが、今日の実験、講義、研究室見学をお手伝い頂いたTAの辺本さん、準備を頂いた方々に感謝します。ありがとうございました。研究室見学等のアウトリーチ活動も今回のが今年度最後。本当にお世話になりました。ありがとうございました。わたなべしるす

PS. 昨日は工学部の安藤先生のところに行っていたというのを、学科のTwitterで見つけました。こんなところにも。。色々な分野を見ておくのはよいことだと。。。

PS.のPS. この記事を書いているのは、夕方。みぞれていたのが、気がついたら、すっかり雪が積もって。。。夜にかけて積もるというようなことを聞いていたのが。。。。かなり早めにずれ込んで、というのでしょうか。困ったものです。また、雪かと。。。。さすがにもう雪はいらない。というのが本音です。