ここ数日で一気に寒さが厳しくなり、秋まで元気だった植物たちも、あるいは休眠をはじめ、またあるいは枯死してしまい、これから少しさびしい季節になってしまいますね。基礎ゼミの野菜栽培で半年間観察を続けていたバナナクリーム唐辛子も秋になり成長を盛り返して収穫が多くなったところでしたが、この寒さで成長が止まってしまったようです。成長していく様子を見るのは楽しいものでしたし、基礎ゼミでの発表内容もたくさん提供してくれました。もっと早くにリタイヤしたキュウリも含めて野菜たちには感謝するばかりです。来年からも、小規模ながら野菜の栽培を続けていきたいと思います。

10月30日、最後の収穫。今までほんとにありがとう! とうがらし君。

10月30日、最後の収穫。今までほんとにありがとう! とうがらし君。蛇足ですが、下の写真の手前に見えるごちゃっとした物は、現在アパートのベランダに持ち込んで管理している人工湿地「ミニ尾瀬」です。どんな植物にもそれぞれの魅力がありますが、その中で特に私を魅了してやまないのが高層湿原に生きる植物たちです。冷温かつ貧栄養、貧酸素という過酷な環境のなかで、小型化、食虫化など独自の進化を遂げた植物たちにはその小さくか弱そうなたたずまいの中に不思議な魅力があるものです。国内では関東北部の尾瀬ヶ原などでこれらの植生を見ることができます。この人工湿地ではモウセンゴケ類、ウメバチソウ、トキソウ、サギソウ、サワギキョウ、ハエトリソウなどの植物を栽培しており、高層湿原の環境を再現するため、夏には水槽用のクーラーを用いて冷水を作り、栽培かご全体をそこに浸して栽培しています。

ここにきて気温も低くなり、この小さな湿地の植物たちも冬支度を始めるころです。残念ながら上にあげた植物たちはどれも冬芽を作って地上部が枯れてしまい写真の中では見ることができません。

ここにきて気温も低くなり、この小さな湿地の植物たちも冬支度を始めるころです。残念ながら上にあげた植物たちはどれも冬芽を作って地上部が枯れてしまい写真の中では見ることができません。 こちらは、今年の春に芽吹いた時の写真です。来春の芽吹きも今から待ち遠しくて仕方ありません。

こちらは、今年の春に芽吹いた時の写真です。来春の芽吹きも今から待ち遠しくて仕方ありません。この先も大学での研究として植物に関わる一方で、一園芸家としていろいろな植物の栽培に挑戦、あるいは自生地観察の旅を続けてゆきたいものです。

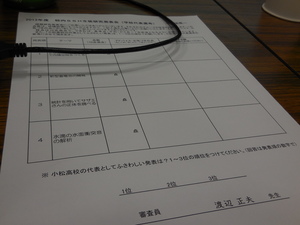

最後に、この度の基礎ゼミ発表会において私たちのポスター発表が高く評価されたことは今後の大学生活やその先の研究にも活かすことができるような非常に貴重な経験になりました。発表に導いてくださった渡辺教授をはじめ、ポスター作製の際に協力していただいた研究室の先輩方や共にポスター編集に携わった友人らにはこの場を借りて心から感謝いたします。

以上、長くなりましたが、挨拶ならびに近況報告でした。

農学部1年・木幡