今日にかけて大荒れの天気というのがいわれていましたが、幸いにして愛媛は風がひどい訳でもなかったですが、夕方まで、どんよりと曇った状態で、夕方にはにわか雨が。。。ちょうど講義中だったので、。。でしたが、いわゆる冬型の天気の走りなのでしょうか。昨日は、立花小、国分小、夕方に今治西高。という少し詰め込んだ日程でしたが、今回は、今治市内のどちらかというと北部。午前が乃万小学校、午後は波止浜小学校でした。乃万小学校は昨年からで、昨年お世話になった校長先生は、昨日伺った、立花小学校の校長先生として異動されましたが、いろいろなシステムは継承して頂いており、このふるさと出前授業が計画されて、いち早く、担当の野間先生から連絡を頂いていました。

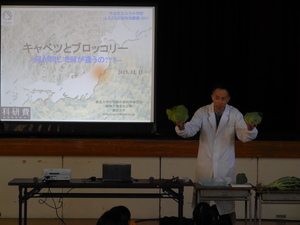

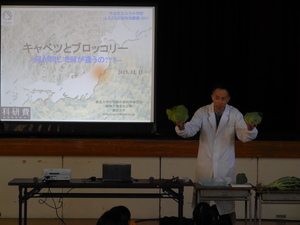

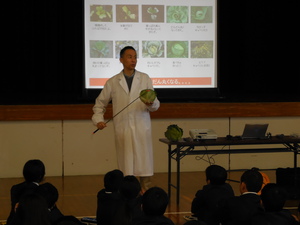

6年生が対象ということもあったのですが、2年続けての「キャベツとブロッコリー」の講義。グループ活動をするなどもあって、評価頂いたようでした。詳細は、最後に。体育館で準備をしていたら、6年生が入ってきたのですが、担任の先生は他の案件があったのだと思います。にもかかわらず、昔でいう、学級委員のような方が仕切って、整列して、座るということをしていたのは、いつかの七北田小学校での出来事を思い出しました。自分たちで、自分たちをregulateできるというのは、とてもすごいことだと。まず、最初に感動しました。体育館が広くて、寒かったのと、昨日の寒かった反省で、暖房を入れてもらいました。講義のあとのグループ活動の時は、暖まりながら。。。講義では、昨日と同じように、今治南高の別府先生から提供頂いた「根っこがついた状態のブロッコリー」を見てもらい。植物の形態の基本を学習。で、キャベツとブロッコリーのそれぞれの生長の様子を説明したあと、この2つの遺伝子を持った新しい植物は????

6年生が対象ということもあったのですが、2年続けての「キャベツとブロッコリー」の講義。グループ活動をするなどもあって、評価頂いたようでした。詳細は、最後に。体育館で準備をしていたら、6年生が入ってきたのですが、担任の先生は他の案件があったのだと思います。にもかかわらず、昔でいう、学級委員のような方が仕切って、整列して、座るということをしていたのは、いつかの七北田小学校での出来事を思い出しました。自分たちで、自分たちをregulateできるというのは、とてもすごいことだと。まず、最初に感動しました。体育館が広くて、寒かったのと、昨日の寒かった反省で、暖房を入れてもらいました。講義のあとのグループ活動の時は、暖まりながら。。。講義では、昨日と同じように、今治南高の別府先生から提供頂いた「根っこがついた状態のブロッコリー」を見てもらい。植物の形態の基本を学習。で、キャベツとブロッコリーのそれぞれの生長の様子を説明したあと、この2つの遺伝子を持った新しい植物は????

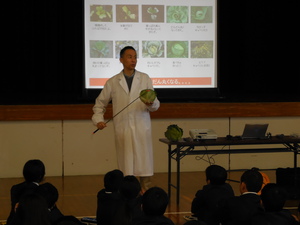

ここからが、グループ活動。グループに分かれて、どんな植物になるか、キャベツ、ブロッコリーを観察したり、議論しながら。。。こうした活動は余りされたことがないようで、6年生の担任をされている、大谷先生、井出先生と活動中に話した時に、普段活躍してないような児童たちが、こうしたことでがんばっていると。。。この「キャベツとブロッコリー」の講義は、こちらが最初に考えた時は、「考える理科」という覚えたり、学んだりすることよりも、自分たちで新しいものを理科というか、科学というか、植物学というか、そうしたものからそれないで、やるということを期待していたのですが、それ以上に、波及効果があることがわかり、よりよくさらに発展させたいと思います。最初の説明時間と、最後のプレゼン時間を入れるとどこも書くのは、20-30minの間。。今回、すごい班は、最後の7minで、一気に書き上げていて。担任の先生と一緒に感動でした。また、どの様に育つのか、外見、内部というような、たぶん、これまで一番詳しく書いたグループでないかと思うくらい詳しく書いたところも。感動でした。

ここからが、グループ活動。グループに分かれて、どんな植物になるか、キャベツ、ブロッコリーを観察したり、議論しながら。。。こうした活動は余りされたことがないようで、6年生の担任をされている、大谷先生、井出先生と活動中に話した時に、普段活躍してないような児童たちが、こうしたことでがんばっていると。。。この「キャベツとブロッコリー」の講義は、こちらが最初に考えた時は、「考える理科」という覚えたり、学んだりすることよりも、自分たちで新しいものを理科というか、科学というか、植物学というか、そうしたものからそれないで、やるということを期待していたのですが、それ以上に、波及効果があることがわかり、よりよくさらに発展させたいと思います。最初の説明時間と、最後のプレゼン時間を入れるとどこも書くのは、20-30minの間。。今回、すごい班は、最後の7minで、一気に書き上げていて。担任の先生と一緒に感動でした。また、どの様に育つのか、外見、内部というような、たぶん、これまで一番詳しく書いたグループでないかと思うくらい詳しく書いたところも。感動でした。

プレゼンのところの時間調整というか、質問時間の調整がうまくいかずというか、最初は余り質問がなく、昨日同様に。。ところが後半はたくさんの質問が。。。途中で切るというのは、どうかなと。。。なのもあって。。。そうしたら、給食の時間にまで。。。このあたりは、反省点でした。発表内容は、ほとんどが、植物学の基礎を理解していて。。。そのあたりは、すばらしかったです。給食の時間は、6-1の方々と。。。講義中には気がつかなかったのですが、たぶん、室内の気温が、20oCあるなしでしたが、にもかかわらず、半袖でいる方が2名も。。。。。仙台の寒さというか、部屋の暖かさになじんでしまった渡辺には。。。。。感動というか、すごかったです。

プレゼンのところの時間調整というか、質問時間の調整がうまくいかずというか、最初は余り質問がなく、昨日同様に。。ところが後半はたくさんの質問が。。。途中で切るというのは、どうかなと。。。なのもあって。。。そうしたら、給食の時間にまで。。。このあたりは、反省点でした。発表内容は、ほとんどが、植物学の基礎を理解していて。。。そのあたりは、すばらしかったです。給食の時間は、6-1の方々と。。。講義中には気がつかなかったのですが、たぶん、室内の気温が、20oCあるなしでしたが、にもかかわらず、半袖でいる方が2名も。。。。。仙台の寒さというか、部屋の暖かさになじんでしまった渡辺には。。。。。感動というか、すごかったです。

最後になりましたが、乃万小学校校長・井原先生、理科の担当の野間先生、6年担任の大谷先生、井出先生をはじめとする関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。

最後になりましたが、乃万小学校校長・井原先生、理科の担当の野間先生、6年担任の大谷先生、井出先生をはじめとする関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。

わたなべ拝

PS. 講義の前後で、校長先生と話しをする時間が。。。6年生の担任の先生方と議論したようなこの講義の趣旨というか、重要なことなど。。。また、昭和の子供たちがという訳ではないですが、何とか、今の子供たちにも、みんなで一緒に何かをということの大事さを語られていたのは印象的でした。そんなことを考えられている校長先生がいらっしゃるからでしょうか。昼休みの活動をみんなでどうするか、給食の時間に議論をしていて。結局、なにになったのかは。。。いずれ、みんなでというのはよいことだと思います。

PS.のPS. ここでも、高校時代の同期の方が担任の先生でした。。。月曜日の鴨部小と同じで。。。その時には気がつかず。。。あとからだったが、申し訳なかったのですが。。。世の中はとても狭く、いろいろなところでお世話になっているのだと。。。ありがとうございました。そして、今後ともよろしくお願いいたします。

PS.のPS.のPS. 12/13、昨日、乃万小学校のHPに記事があることを先生方からご連絡頂きました。ありがとうございました。こちらがばたばたしており、linkを入れることもできず。。とてもniceというか、すごく書いてもらっていました。感動でした。ありがとうございました。

6年生が対象ということもあったのですが、2年続けての「キャベツとブロッコリー」の講義。グループ活動をするなどもあって、評価頂いたようでした。詳細は、最後に。体育館で準備をしていたら、6年生が入ってきたのですが、担任の先生は他の案件があったのだと思います。にもかかわらず、昔でいう、学級委員のような方が仕切って、整列して、座るということをしていたのは、いつかの七北田小学校での出来事を思い出しました。自分たちで、自分たちをregulateできるというのは、とてもすごいことだと。まず、最初に感動しました。体育館が広くて、寒かったのと、昨日の寒かった反省で、暖房を入れてもらいました。講義のあとのグループ活動の時は、暖まりながら。。。講義では、昨日と同じように、今治南高の別府先生から提供頂いた「根っこがついた状態のブロッコリー」を見てもらい。植物の形態の基本を学習。で、キャベツとブロッコリーのそれぞれの生長の様子を説明したあと、この2つの遺伝子を持った新しい植物は????

6年生が対象ということもあったのですが、2年続けての「キャベツとブロッコリー」の講義。グループ活動をするなどもあって、評価頂いたようでした。詳細は、最後に。体育館で準備をしていたら、6年生が入ってきたのですが、担任の先生は他の案件があったのだと思います。にもかかわらず、昔でいう、学級委員のような方が仕切って、整列して、座るということをしていたのは、いつかの七北田小学校での出来事を思い出しました。自分たちで、自分たちをregulateできるというのは、とてもすごいことだと。まず、最初に感動しました。体育館が広くて、寒かったのと、昨日の寒かった反省で、暖房を入れてもらいました。講義のあとのグループ活動の時は、暖まりながら。。。講義では、昨日と同じように、今治南高の別府先生から提供頂いた「根っこがついた状態のブロッコリー」を見てもらい。植物の形態の基本を学習。で、キャベツとブロッコリーのそれぞれの生長の様子を説明したあと、この2つの遺伝子を持った新しい植物は???? ここからが、グループ活動。グループに分かれて、どんな植物になるか、キャベツ、ブロッコリーを観察したり、議論しながら。。。こうした活動は余りされたことがないようで、6年生の担任をされている、大谷先生、井出先生と活動中に話した時に、普段活躍してないような児童たちが、こうしたことでがんばっていると。。。この「キャベツとブロッコリー」の講義は、こちらが最初に考えた時は、「考える理科」という覚えたり、学んだりすることよりも、自分たちで新しいものを理科というか、科学というか、植物学というか、そうしたものからそれないで、やるということを期待していたのですが、それ以上に、波及効果があることがわかり、よりよくさらに発展させたいと思います。最初の説明時間と、最後のプレゼン時間を入れるとどこも書くのは、20-30minの間。。今回、すごい班は、最後の7minで、一気に書き上げていて。担任の先生と一緒に感動でした。また、どの様に育つのか、外見、内部というような、たぶん、これまで一番詳しく書いたグループでないかと思うくらい詳しく書いたところも。感動でした。

ここからが、グループ活動。グループに分かれて、どんな植物になるか、キャベツ、ブロッコリーを観察したり、議論しながら。。。こうした活動は余りされたことがないようで、6年生の担任をされている、大谷先生、井出先生と活動中に話した時に、普段活躍してないような児童たちが、こうしたことでがんばっていると。。。この「キャベツとブロッコリー」の講義は、こちらが最初に考えた時は、「考える理科」という覚えたり、学んだりすることよりも、自分たちで新しいものを理科というか、科学というか、植物学というか、そうしたものからそれないで、やるということを期待していたのですが、それ以上に、波及効果があることがわかり、よりよくさらに発展させたいと思います。最初の説明時間と、最後のプレゼン時間を入れるとどこも書くのは、20-30minの間。。今回、すごい班は、最後の7minで、一気に書き上げていて。担任の先生と一緒に感動でした。また、どの様に育つのか、外見、内部というような、たぶん、これまで一番詳しく書いたグループでないかと思うくらい詳しく書いたところも。感動でした。

プレゼンのところの時間調整というか、質問時間の調整がうまくいかずというか、最初は余り質問がなく、昨日同様に。。ところが後半はたくさんの質問が。。。途中で切るというのは、どうかなと。。。なのもあって。。。そうしたら、給食の時間にまで。。。このあたりは、反省点でした。発表内容は、ほとんどが、植物学の基礎を理解していて。。。そのあたりは、すばらしかったです。給食の時間は、6-1の方々と。。。講義中には気がつかなかったのですが、たぶん、室内の気温が、20oCあるなしでしたが、にもかかわらず、半袖でいる方が2名も。。。。。仙台の寒さというか、部屋の暖かさになじんでしまった渡辺には。。。。。感動というか、すごかったです。

プレゼンのところの時間調整というか、質問時間の調整がうまくいかずというか、最初は余り質問がなく、昨日同様に。。ところが後半はたくさんの質問が。。。途中で切るというのは、どうかなと。。。なのもあって。。。そうしたら、給食の時間にまで。。。このあたりは、反省点でした。発表内容は、ほとんどが、植物学の基礎を理解していて。。。そのあたりは、すばらしかったです。給食の時間は、6-1の方々と。。。講義中には気がつかなかったのですが、たぶん、室内の気温が、20oCあるなしでしたが、にもかかわらず、半袖でいる方が2名も。。。。。仙台の寒さというか、部屋の暖かさになじんでしまった渡辺には。。。。。感動というか、すごかったです。 最後になりましたが、乃万小学校校長・井原先生、理科の担当の野間先生、6年担任の大谷先生、井出先生をはじめとする関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。

最後になりましたが、乃万小学校校長・井原先生、理科の担当の野間先生、6年担任の大谷先生、井出先生をはじめとする関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。わたなべ拝

PS. 講義の前後で、校長先生と話しをする時間が。。。6年生の担任の先生方と議論したようなこの講義の趣旨というか、重要なことなど。。。また、昭和の子供たちがという訳ではないですが、何とか、今の子供たちにも、みんなで一緒に何かをということの大事さを語られていたのは印象的でした。そんなことを考えられている校長先生がいらっしゃるからでしょうか。昼休みの活動をみんなでどうするか、給食の時間に議論をしていて。結局、なにになったのかは。。。いずれ、みんなでというのはよいことだと思います。

PS.のPS. ここでも、高校時代の同期の方が担任の先生でした。。。月曜日の鴨部小と同じで。。。その時には気がつかず。。。あとからだったが、申し訳なかったのですが。。。世の中はとても狭く、いろいろなところでお世話になっているのだと。。。ありがとうございました。そして、今後ともよろしくお願いいたします。

PS.のPS.のPS. 12/13、昨日、乃万小学校のHPに記事があることを先生方からご連絡頂きました。ありがとうございました。こちらがばたばたしており、linkを入れることもできず。。とてもniceというか、すごく書いてもらっていました。感動でした。ありがとうございました。