昨日は午前中が旧玉川町の玉川中・鴨部小・九和小、午後というか

夕方にかけて、西条高校で講義でした。昨日の夜から今朝にかけて、ずいぶんと雨が降ったというか、久しぶりに雨だったのかもしれないです。不思議と愛媛に出張があると、どこかで雨が降っているような。。。特に統計を取った訳ではないのですが。。。この雨で前線が通ったとかで、朝から、ずいぶんと風が強かったです。

2日目の午前中は、立花小学校。渡辺が今治にいた頃に自転車で通過していた地区。

昨年までお世話になっていた竹内校長先生が3月で定年退職され、あの「ぴしっとしなさい!!」という、渡辺の小学校1, 2年の担任の先生を彷彿とさせる声を聞くことができなくなったのは残念でした。が、新しく来られた

宮谷校長先生は、昨年は乃万小学校でお世話になり、その前には、

今治小学校での出前講義でお世話になっていた方でした。講義が始まるまでの少しの間、最近の教育問題というか、うまく子供たちの間で縦の繋がりというか、一緒に遊ぶことの大切さというか、そうしたことをどの様にしたら教育できる環境ができるのでしょうかと。。。大学でも実験技術などは、ある種、縦の時代継承。とても大事なことですが。だんだんと難しくなる側面も出てきているのも事実。どこの世界も「継承」というのは大きな問題なのかもしれないと実感しました。

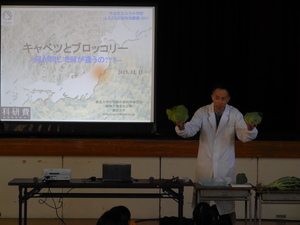

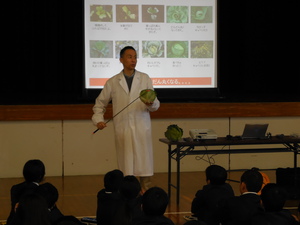

講義は、ここは、5, 6年生が対象なので、1年おきに、「キャベツとブロッコリーの講義」と「花の不思議」を。今年は、花の不思議の方。昨日の玉川地区とは異なる環境というのもあると思います。普段、花を意外と見ていない。また、花の名前も知らない等々。。。ただ、そうした中にも、自然は豊かにあるので、その中で自然の不思議を見つけてほしいと。。。5, 6年生ともとてもよく手を上げて、答える姿勢があったのは、さすがと思いました。あと、花粉管伸長と自家不和合性の動画は、どこの小学校も同じかもしれないですが、「生命の神秘」というか、植物が自他識別できるという、通常では考えられない、そんな世界なのだろうと。。。また、リンゴに蕚片が残っているというのも。。。動画を見た感動をおうちで話をしたり、スーパーなどで、リンゴを見つけて、観察してみて下さい。また、自家不和合性があることの大切さの理由、遺伝子がhomoになるとよくないことを的確に答えることができた方も。。。感動でした。ぜひ、渡辺のところで一緒に研究をしましょう。それを伝えるのを忘れていました。

地方色といえば、リンゴの名前を東北地方なら、ある程度知っています。小学生も。逆に、今治で講義をすると、リンゴの名前は、「ふじ」くらい。こうした地方色があることもあちこちで出前講義を行うと、なるほどと。。せっかくなので、こうした機会に、愛媛には余りなじみのない、リンゴも覚えるというか、スーパーなどで気にかけてほしいと。それにしても、柑橘が、昔であれば、ミカンといよかんとハッサクくらいでしたが、

今はたくさんの中晩柑があって。。。それらの名前をかなり知っているのは驚きでした。というか、さすが、愛媛の子供でした。

最後に質問の時間がたくさんあり、5-10くらいの質問をもらいました。もちろん、これでは足りなくて、給食を一緒にしたクラスでも質問を頂きました。できなかった質問などは、感想文と一緒に送って下さい。年末年始が重なるので、少し遅くなるかもしれないですが、コメントと一緒に回答しますので。。。その質問の時間で驚いたのは、2つの質問。自家不和合性の話をしたので、ふじの雌しべに王林の花粉という話をしたからでしょうか。雌雄を入れ替えて、いわゆる正逆交雑をした時に、できる子孫は同じなのかと。表現型が。。。今まさにトピックである、「

epigenetics(エピジェネティクス)」についての質問。。。。どの様にな例を出せばよいのか、。。。ずいぶんと悩んで。。。。アブラナ科植物の例を。。。すごい質問でした。それから、遺伝子をこわすことは、できるのでしょうかと。。。もちろん、遺伝子組み換え技術でできる訳ですが。。。そうではなくて、自然に。。で、紫外線(UV-B)で遺伝子が壊れたり、修復されたりという話しから、遺伝子が壊れることとして、

動く遺伝子、トランスポゾンの話を。それを説明するためには、並んでいる子供たちの間に、別のヒトが割り込んではいるイメージと。。。これもすごい質問でした。感動でした。時間などの関係で、集合写真を撮れなかったのが。。。

恒例の給食は、6-2のクラスの児童の方々と。やっぱりクラスにかえって質問する方が落ち着いたのでしょう。でも、そうして質問をするという勇気を持つことは大事だと。

最後になりましたが、立花小学校校長・宮谷先生をはじめとする関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。また、教頭先生には、pick upから移動までお世話になりました。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。

わたなべしるす

PS. 講義、給食のあと、宮谷校長先生と少し話す時間が。今治小学校で出前講義をされた時よりも、進化をしているとお褒めの言葉を頂きました。

total 500件を超える出前講義のなかの、愛媛県内での出前講義が100件以上。つまり、20%以上はふるさとで、修行を積ませていただいたおかげです。ありがとうございました。

PS.のPS.

3月の今治市PTA連合会研修会・基調講演の折りにお世話になった今治市PTA連合会・南條会長様は、立花小学校の会長様でも。。。講義もお聞き頂きました。お忙しい中、ありがとうございました。また、何かで連携ができればと思います。ありがとうございました。