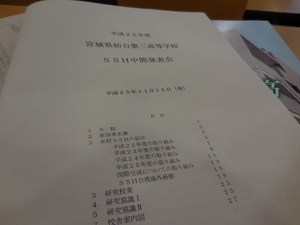

仙台も数日前に初雪。ずいぶん朝が寒かったですが、今朝は少し落ち着いて穏やかな朝でした。今日、明日と仙台三高のSSH、コアSSHの発表会。午前がSSHの概要と研究授業公開。午後がそれらについての研究協議という形で。概要では、これまでの取り組みのお話しがあり、「国際性」という点では、海外での英語での発表、東北大の研究所主催の高校の部で英語での発表を予定しているとか。この世代から、英語への取り組みというのはよいことだと思いますし、継続してほしいことだと。。。

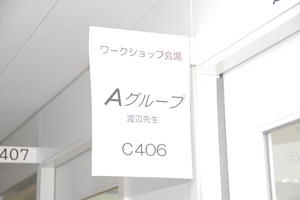

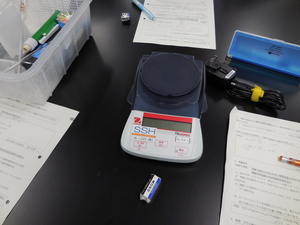

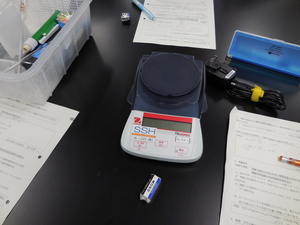

公開授業は「地学」、「課題研究基礎(化学)」、「英語」、「情報」。福島高校、小松高校で拝見したことがあり、ずいぶん久しぶりでした。「地学」では、鉱物を偏光板を使っての観察。渡辺自身、高校で地学を履修していなかったのはありますが、鉱物は子供の頃に、自然科学教室で近くで水晶を拾ったり、花コウ岩がたくさん出るところでもあったので、。。意外と鉱物というか、石にはそれなりに思い入れというか。。。ただ、偏光板を使ったことはなかったような。いろいろとこちらも考えさせられました。「課題研究基礎(化学)」はモル濃度。塩酸を中和実験でちょうどpHが7.0になるかということ。いろいろとトライして、失敗することも大事な仕事だと。。。あとになって、この失敗は活きるのではと。高校時代から白衣を着て実験しているのも新鮮というか。昔はそんなことなく、大学に行って、実験をする時に白衣をgetした時のうれしさ。。。ふと、思い出しました。実験をする時に、自分たちの班だけのことを見ていて、他の班の状況を確認しないのは、時代の流れでしょうか。渡辺の頃なら、どこがうまくいくかというのを見ていてというか、それを調べる担当がいたり。。。。(実際には、研究授業だったので、緊張していて余り動き回らなかったようでした。。。)

公開授業は「地学」、「課題研究基礎(化学)」、「英語」、「情報」。福島高校、小松高校で拝見したことがあり、ずいぶん久しぶりでした。「地学」では、鉱物を偏光板を使っての観察。渡辺自身、高校で地学を履修していなかったのはありますが、鉱物は子供の頃に、自然科学教室で近くで水晶を拾ったり、花コウ岩がたくさん出るところでもあったので、。。意外と鉱物というか、石にはそれなりに思い入れというか。。。ただ、偏光板を使ったことはなかったような。いろいろとこちらも考えさせられました。「課題研究基礎(化学)」はモル濃度。塩酸を中和実験でちょうどpHが7.0になるかということ。いろいろとトライして、失敗することも大事な仕事だと。。。あとになって、この失敗は活きるのではと。高校時代から白衣を着て実験しているのも新鮮というか。昔はそんなことなく、大学に行って、実験をする時に白衣をgetした時のうれしさ。。。ふと、思い出しました。実験をする時に、自分たちの班だけのことを見ていて、他の班の状況を確認しないのは、時代の流れでしょうか。渡辺の頃なら、どこがうまくいくかというのを見ていてというか、それを調べる担当がいたり。。。。(実際には、研究授業だったので、緊張していて余り動き回らなかったようでした。。。)

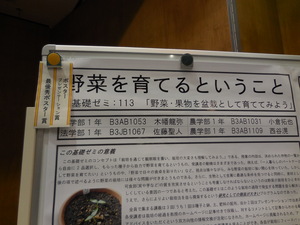

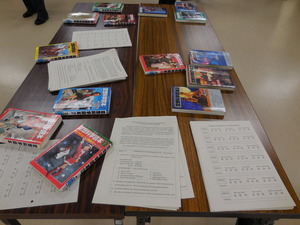

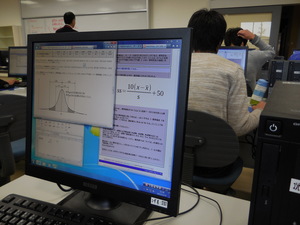

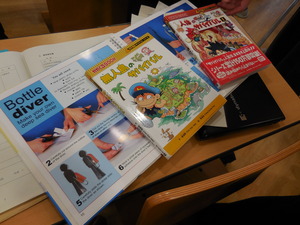

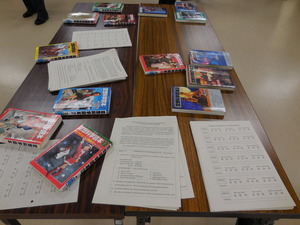

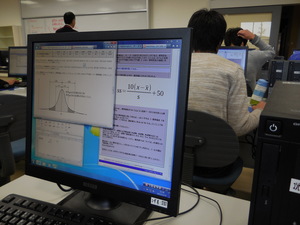

「英語」では、柳田理科雄の「空想科学読本」を題材として、その内容を英語で表現。子供の頃に見ていた「仮面ライダー」、「宇宙戦艦ヤマト」などの科学的問題点などをコメントしている本で、渡辺自身も数冊読んだことがあり、楽しみました。それを使っているのが、科学との接点であり、それを英語でというのは、。。。難しいと思いました。渡辺には、。。それをこなしている今の高校生に感服。。という場面でした。「情報」では、パソコンを使って「統計」の平均、分散ということを理解する。SSHなどを見て、統計処理というのは、結構頭を抱えているような内容でもあり。。。これは、なるほどと。。他の高校でも参考になるのではと。。。

「英語」では、柳田理科雄の「空想科学読本」を題材として、その内容を英語で表現。子供の頃に見ていた「仮面ライダー」、「宇宙戦艦ヤマト」などの科学的問題点などをコメントしている本で、渡辺自身も数冊読んだことがあり、楽しみました。それを使っているのが、科学との接点であり、それを英語でというのは、。。。難しいと思いました。渡辺には、。。それをこなしている今の高校生に感服。。という場面でした。「情報」では、パソコンを使って「統計」の平均、分散ということを理解する。SSHなどを見て、統計処理というのは、結構頭を抱えているような内容でもあり。。。これは、なるほどと。。他の高校でも参考になるのではと。。。

午後は午前の研究授業についての研究協議会。「英語」の取り組みとして、英語でしゃべるということでは、外国の小学生向けの英語の教材からスタートしたとか。。。。とても大変なことだと思いました。英語がだめであった渡辺が今の時代の高校生でなくてよかったと。。(ではいけないのですが。。。)。英語についての議論が多く、今回の研究授業以外にも、自分の好きなもの、ことを英語で10minくらいで説明するということをやっているとか。朝の時間外の時間帯で。。。なるほどと。。最後になりますが、お世話になった関係の先生方にお礼申し上げます。明日は、コアSSHでお世話になります。

午後は午前の研究授業についての研究協議会。「英語」の取り組みとして、英語でしゃべるということでは、外国の小学生向けの英語の教材からスタートしたとか。。。。とても大変なことだと思いました。英語がだめであった渡辺が今の時代の高校生でなくてよかったと。。(ではいけないのですが。。。)。英語についての議論が多く、今回の研究授業以外にも、自分の好きなもの、ことを英語で10minくらいで説明するということをやっているとか。朝の時間外の時間帯で。。。なるほどと。。最後になりますが、お世話になった関係の先生方にお礼申し上げます。明日は、コアSSHでお世話になります。

わたなべしるす

PS. 仙台三が共学になってどれくらいなのか。。。正確にわからないのですが、理数科でも1/4くらいは女子がいる状態に。少しずつ、共学化が進行しているのでしょうか。

PS.のPS. 参加されていた他校の先生方が宮城県内だけであったのは、少し残念でした。。。

公開授業は「地学」、「課題研究基礎(化学)」、「英語」、「情報」。福島高校、小松高校で拝見したことがあり、ずいぶん久しぶりでした。「地学」では、鉱物を偏光板を使っての観察。渡辺自身、高校で地学を履修していなかったのはありますが、鉱物は子供の頃に、自然科学教室で近くで水晶を拾ったり、花コウ岩がたくさん出るところでもあったので、。。意外と鉱物というか、石にはそれなりに思い入れというか。。。ただ、偏光板を使ったことはなかったような。いろいろとこちらも考えさせられました。「課題研究基礎(化学)」はモル濃度。塩酸を中和実験でちょうどpHが7.0になるかということ。いろいろとトライして、失敗することも大事な仕事だと。。。あとになって、この失敗は活きるのではと。高校時代から白衣を着て実験しているのも新鮮というか。昔はそんなことなく、大学に行って、実験をする時に白衣をgetした時のうれしさ。。。ふと、思い出しました。実験をする時に、自分たちの班だけのことを見ていて、他の班の状況を確認しないのは、時代の流れでしょうか。渡辺の頃なら、どこがうまくいくかというのを見ていてというか、それを調べる担当がいたり。。。。(実際には、研究授業だったので、緊張していて余り動き回らなかったようでした。。。)

公開授業は「地学」、「課題研究基礎(化学)」、「英語」、「情報」。福島高校、小松高校で拝見したことがあり、ずいぶん久しぶりでした。「地学」では、鉱物を偏光板を使っての観察。渡辺自身、高校で地学を履修していなかったのはありますが、鉱物は子供の頃に、自然科学教室で近くで水晶を拾ったり、花コウ岩がたくさん出るところでもあったので、。。意外と鉱物というか、石にはそれなりに思い入れというか。。。ただ、偏光板を使ったことはなかったような。いろいろとこちらも考えさせられました。「課題研究基礎(化学)」はモル濃度。塩酸を中和実験でちょうどpHが7.0になるかということ。いろいろとトライして、失敗することも大事な仕事だと。。。あとになって、この失敗は活きるのではと。高校時代から白衣を着て実験しているのも新鮮というか。昔はそんなことなく、大学に行って、実験をする時に白衣をgetした時のうれしさ。。。ふと、思い出しました。実験をする時に、自分たちの班だけのことを見ていて、他の班の状況を確認しないのは、時代の流れでしょうか。渡辺の頃なら、どこがうまくいくかというのを見ていてというか、それを調べる担当がいたり。。。。(実際には、研究授業だったので、緊張していて余り動き回らなかったようでした。。。)

「英語」では、柳田理科雄の「空想科学読本」を題材として、その内容を英語で表現。子供の頃に見ていた「仮面ライダー」、「宇宙戦艦ヤマト」などの科学的問題点などをコメントしている本で、渡辺自身も数冊読んだことがあり、楽しみました。それを使っているのが、科学との接点であり、それを英語でというのは、。。。難しいと思いました。渡辺には、。。それをこなしている今の高校生に感服。。という場面でした。「情報」では、パソコンを使って「統計」の平均、分散ということを理解する。SSHなどを見て、統計処理というのは、結構頭を抱えているような内容でもあり。。。これは、なるほどと。。他の高校でも参考になるのではと。。。

「英語」では、柳田理科雄の「空想科学読本」を題材として、その内容を英語で表現。子供の頃に見ていた「仮面ライダー」、「宇宙戦艦ヤマト」などの科学的問題点などをコメントしている本で、渡辺自身も数冊読んだことがあり、楽しみました。それを使っているのが、科学との接点であり、それを英語でというのは、。。。難しいと思いました。渡辺には、。。それをこなしている今の高校生に感服。。という場面でした。「情報」では、パソコンを使って「統計」の平均、分散ということを理解する。SSHなどを見て、統計処理というのは、結構頭を抱えているような内容でもあり。。。これは、なるほどと。。他の高校でも参考になるのではと。。。

午後は午前の研究授業についての研究協議会。「英語」の取り組みとして、英語でしゃべるということでは、外国の小学生向けの英語の教材からスタートしたとか。。。。とても大変なことだと思いました。英語がだめであった渡辺が今の時代の高校生でなくてよかったと。。(ではいけないのですが。。。)。英語についての議論が多く、今回の研究授業以外にも、自分の好きなもの、ことを英語で10minくらいで説明するということをやっているとか。朝の時間外の時間帯で。。。なるほどと。。最後になりますが、お世話になった関係の先生方にお礼申し上げます。明日は、コアSSHでお世話になります。

午後は午前の研究授業についての研究協議会。「英語」の取り組みとして、英語でしゃべるということでは、外国の小学生向けの英語の教材からスタートしたとか。。。。とても大変なことだと思いました。英語がだめであった渡辺が今の時代の高校生でなくてよかったと。。(ではいけないのですが。。。)。英語についての議論が多く、今回の研究授業以外にも、自分の好きなもの、ことを英語で10minくらいで説明するということをやっているとか。朝の時間外の時間帯で。。。なるほどと。。最後になりますが、お世話になった関係の先生方にお礼申し上げます。明日は、コアSSHでお世話になります。

わたなべしるす

PS. 仙台三が共学になってどれくらいなのか。。。正確にわからないのですが、理数科でも1/4くらいは女子がいる状態に。少しずつ、共学化が進行しているのでしょうか。

PS.のPS. 参加されていた他校の先生方が宮城県内だけであったのは、少し残念でした。。。