今治は造船の町といわれ、

その造船所の多くがこの波止浜地区にあります。今治と尾道を結ぶ「

しまなみ海道」の今治側のインターチェンジを降りるところからは、この波止浜地区の多くの造船所をたくさん見ることができます。

この今治の造船の歴史などは今治市役所のこのpageから。。この波止浜校区は、

午前の乃万小学校区の北側になるところ。車で移動すれば、10minほどの距離。乃万小学校校区までくらいは、自転車でとおくなかったのですが、波止浜小学校校区になると少しとおかったからだと思います。子供頃、遊びに行ったような覚えがないのもあって、今回、初めての出前講義で、波止浜小学校へ。波止浜の先にある、波方小学校というか、

波方地区ではこの3月の講演会でお世話になったところでもあり。。。

近くまでいくと、そんな造船に関するものが見えたり。。講義内容は、

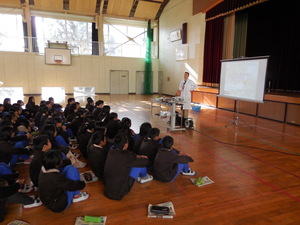

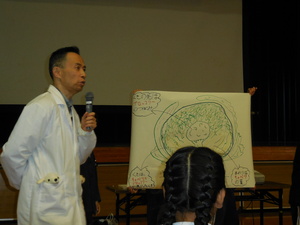

午前中の乃万小学校と同じ「キャベツとブロッコリー」。この講義は通常、床に座って講義をして、床に新聞を敷いて、

模造紙(愛媛、香川では、この模造紙のことを「とりのこ用紙」といいます。)をおいて、その両方の遺伝子を持った植物をグループで書くと言うのが通例。ところが、体育館でやるというか、寒いことを想定してでしょうか。机といすを並べて、講義を聴いて、その机をひっくり返して、2つの机を並べて、今度は書くための大きなテーブルに。このパターンははじめてで。。。感動でした。ぜひ、次回以降、こうしたパターンもあるということで「波止浜方式」とでも銘打って、紹介したいと思います。

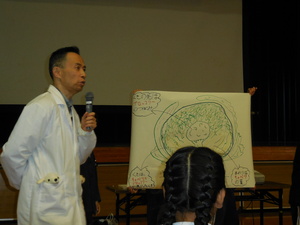

ここでの講義でも、

ブロッコリーは今治南高の別府先生から頂いたもの。ほとんどの方々が初めて見たということでしたが、なかには、キャベツが栽培されているのをきちんと観察していて、キャベツとして売られている部分は、葉がきちんとまいているけど、そうでなくて、広がった葉っぱがたくさんあると。。。実際に畑に行って、収穫作業のようなことをしない時がつかないこと。とてもすばらしい経験というか、体験をしていたのが、感動でした。グループごとに2つの遺伝子を持った新しい植物を書くというのでは、やはりグループでまとまらないというのがあって。。。乃万小学校同様に、最後の追い込みで、。。。このあたり、とてもしっかりしていました。

発表では、十分な余裕を持ったつもりだったのですが、波止浜小学校でも最初は質問が低調でしたが、質問で答えて、これでよいですかと聞いたら、もっと質問というので、3往復した質疑の応酬というのも。。。SSHなどで発表会を見ていても、こうしたのはなかなかないのですが。。。すごかったです。また、プレゼンの中で、とてもキャベツをよく観察して、キャベツの表面は葉っぱが緑だけど、中は黄色。だから、葉っぱがブロッコリーを包んでいる様な絵を描いた時、なかの方の葉っぱを黄色にしているグループも。このようなのもはじめではないかなと。。。とてもしっかりしていました。あと、名前をつけるというので、よくあるのは、「キャベッコリー」のように両方からとるというのですが、そうでなくて、最近はやりの「ふ△っしー」というのから、名前をとって。。というのもありで。やっぱり、質疑の時間overでした。最後の方で質疑が十分にできなかったところには申し訳なかったです。。。それでも最後には、代表の方から、とてもしっかりした講義へのお礼の言葉を頂きました。ありがとうございました。

そのあと、世界に向けて情報発信!!。ここで、カメラの電池が。。。午前、午後の時間の間で十分な充電ができず。。。また、小学校から送ってもらい、掲載したいと思います。

最後になりましたが、波止浜小学校校長・八木先生、理科の担当の菅先生、6年担任の先生をはじめとする関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。初めての学校でしたが、とても楽しく過ごせました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。

わたなべしるす

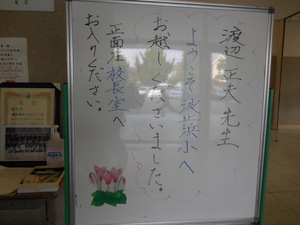

PS. 波止浜小学校には、

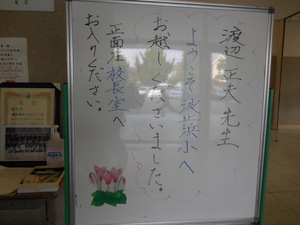

昨年度まで日吉小学校でお世話になっていた矢野先生が異動されてましたが、5年生の担任をされていて、また、他の会議などがあり、今回はお目にかかれず残念でした。ただ、玄関の黒板、体育館の看板など、いつも日吉小学校でやって頂いていたことが、継承されていました。直接お会いできませんでしたが、矢野先生の遺伝子がここにも息づいていると。来年度もまた伺いますので、ぜひ、お目にかかれればと思います。

PS.のPS. お世話頂きました、理科の菅先生とは、同年代でした。講義が終わったあとに、講義の中で渡辺が話をした子供の頃の

テレビアニメなどの「科学力」である、マジンガーZなどの博士、教授というのが、ぴったり重なったとか。。。さらに感動は、ここでも渡辺の高校の同期の方が先生になられていて、菅先生の。。。という具合に。びっくりでした。世の中、どこまで狭いのでしょうか。。。びっくりです。

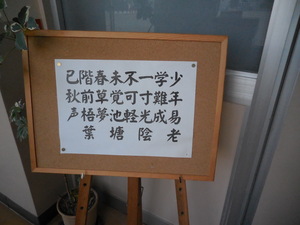

PS.のPS.のPS. 講義の最初に、この

波止浜小学校に来るのは、はじめてなのだけど、2つのご縁があると。。。1つは、渡辺が小学校の5, 6年生の時の担任であった白石先生が、桜井小学校に着任するより前に、教えられていたところ。子供の頃、よく先生のお宅に遊びに行くと、「

波止浜小学校の頃はね・・・・」というのを聞いていたように思いました。というか、そんなのを思い出します。それが1つ。もう1つは、

3月の今治自然科学教室で講義をする直前。その白石先生のお孫さんとお目にかかれ、涙をこらえるのが必死だったくらい感動したというか、先生のことを思い出したというか。。。。確かその時に、6年生といわれていたので、お会いできないと思いつつ。。。そのようなことを、八木校長先生にmailで書いておいたところ。。。

前日の国分小学校で講義のあと、校長先生とお話をしていた時に、校長室に電話を頂き「講義に、白石先生のお孫さんのお父さんとお母さんが聞きに来られて、そのあと、お話しできる機会を作りますので。」と。。お仕事があり、忙しい中、講義を聴きに来て頂き、終わったあとには、校長室で白石先生の話をさせて頂く時間も頂きました。あの頃にこんなことがあった、こんなことを教えてもらった、また、

愛媛新聞の道標の記事で先生のことを書いたことなど。30minくらいだったでしょうか。もう少しだったでしょうか。本当にありがたい機会を頂きました。ありがとうございました。何より、こうしたご縁を頂きました、八木校長先生に改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。話をしながら、涙をこらえるのが。。。

PS.のPS.のPS.のPS. 諸般のことがあり、。。。HPへの記載がずいぶんとずれ込んで。。。。何とか、この記事を書いている、このふるさと出前授業、最後の金子小学校での講義の様子を、明日くらいまでにはと思います。。。今しばらくお待ちを。。。

PS.のPS.のPS.のPS.のPS. このHPにlinkを入れているところで、

波止浜小学校のHPに、この出前講義の記事を見つけました。とてもすてきな記事として書いて頂き、。。ありがとうございました。