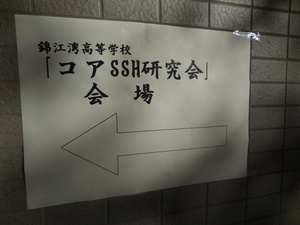

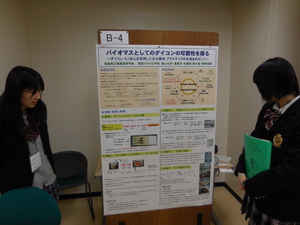

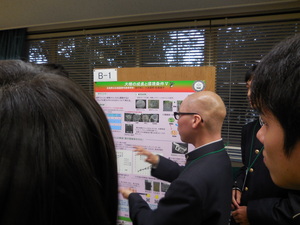

午前中は、玉川中で、鴨部小、九和小との合同での「ふるさと出前授業」。午後は空き時間ができたこともあり、西条高等学校へ。西条高校では昨年も、田口先生、日浅先生にお世話になり、講義を行いました。今回は、以前、松山北高校でお世話になった矢野先生にorganize頂きました。講義の内容は、前半が「植物の生殖と自家不和合性」、後半が「キャリア教育」という9月の今治西高校、10月の宇都宮女子高校での講義と同じパターンで。いつも時間配分で前半がしゃべりすぎなので、なるだけ、後半に重きを置いて。。。と思ったのですが、前半のサイエンスのところが盛り上がりました。

作物の花の名前は、知っている生徒さんにはそれなりに問題ないのかもしれないですが、知らない生徒さんには、身近に畑があってもみていない。。。この自然をいかせないのは、もったいないと。。。そうした注意力が、いろいろなことへの注意力になりますので。また、ヒマワリとハチの問題。これは、どこの高校でも同じですが、花が咲く時期、いわゆる、旬という問題と重なるのかもしれないですが、その時期を知らなくなっているのだなと。。。キュウリが年中食べることができるのはよいことかもしれないですが、旬がわからない、いつがその栽培適期か知らないというのは、少し問題だろうと。。。どこかの高校と同じで、ヒマワリの花の次は、。。。「チューリップ」。もちろん、冷静に夏の花から、春の花にいくのはおかしいと訂正してくれる生徒さんもいましたが。。。その当たりの感覚をつけることで、ずいぶんと世の中が変わるはずなので。ぜひ。ぜひ、磨いて下さい。

作物の花の名前は、知っている生徒さんにはそれなりに問題ないのかもしれないですが、知らない生徒さんには、身近に畑があってもみていない。。。この自然をいかせないのは、もったいないと。。。そうした注意力が、いろいろなことへの注意力になりますので。また、ヒマワリとハチの問題。これは、どこの高校でも同じですが、花が咲く時期、いわゆる、旬という問題と重なるのかもしれないですが、その時期を知らなくなっているのだなと。。。キュウリが年中食べることができるのはよいことかもしれないですが、旬がわからない、いつがその栽培適期か知らないというのは、少し問題だろうと。。。どこかの高校と同じで、ヒマワリの花の次は、。。。「チューリップ」。もちろん、冷静に夏の花から、春の花にいくのはおかしいと訂正してくれる生徒さんもいましたが。。。その当たりの感覚をつけることで、ずいぶんと世の中が変わるはずなので。ぜひ。ぜひ、磨いて下さい。

後半の進路というか、キャリア教育のところでは、しっかりあやとりができる生徒さんも。また、渡辺と同じように小学校の頃は田舎で学校まで信号もなく、車がよけてくれるというか、怒られる訳ですが。。。。そうした経験をしている方も。その経験を忘れず、これからに活かして下さい。どこのタイミングでなにをどの様に考えるかでこれから先、ずいぶんと人生が変わってくるはずです。そうしたこともいろいろな例を交えてお話ししました。何か心に残るというか、気になったことがあれば。。それを糧に、これからがんばって下さい。それから、大学院で渡辺のところで遺伝学をやりたいという方。しっかりと遺伝学、植物学などの基礎を大学で学んで、また、何より、自分で考えるということの大切さを理解して、一緒に実験できるのを楽しみにしていますので。最後に話をした「組織論」のように、野望に燃えてがんばって下さい。

後半の進路というか、キャリア教育のところでは、しっかりあやとりができる生徒さんも。また、渡辺と同じように小学校の頃は田舎で学校まで信号もなく、車がよけてくれるというか、怒られる訳ですが。。。。そうした経験をしている方も。その経験を忘れず、これからに活かして下さい。どこのタイミングでなにをどの様に考えるかでこれから先、ずいぶんと人生が変わってくるはずです。そうしたこともいろいろな例を交えてお話ししました。何か心に残るというか、気になったことがあれば。。それを糧に、これからがんばって下さい。それから、大学院で渡辺のところで遺伝学をやりたいという方。しっかりと遺伝学、植物学などの基礎を大学で学んで、また、何より、自分で考えるということの大切さを理解して、一緒に実験できるのを楽しみにしていますので。最後に話をした「組織論」のように、野望に燃えてがんばって下さい。

最後になりましたが、お世話頂いた、矢野先生をはじめとする関係の先生方にこの場を借りてお礼申し上げます。次年度以降もこうした形での連携ができればと思います。ありがとうございました。

最後になりましたが、お世話頂いた、矢野先生をはじめとする関係の先生方にこの場を借りてお礼申し上げます。次年度以降もこうした形での連携ができればと思います。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 西条高校と今治西高校は、できた経緯を考えると、西条高校が本校で今治西高校がその分校。分校の卒業生が、本校に教えに行くというのは。。。。時が時であれば。。。なかったのではと。。。もちろん、そんなことをいっている時代ではないのかもしれないですが、不思議な感じでした。

PS.のPS. いくつかの高校でサイエンスの話をするのに「宇宙戦艦ヤマト」を出すのですが、今年、renewalしたのを見ている高校生がいない。。。タキオン粒子、波動砲、ワープなど、科学の塊と思っているのですが。。。今の高校生などにはすごい科学力に見えないのでしょうか。。。。何とも不思議な。。その当たりに「理科離れ」の解決点があるのではないかと。。。。そんなことをふと。。。

PS.のPS. いくつかの高校でサイエンスの話をするのに「宇宙戦艦ヤマト」を出すのですが、今年、renewalしたのを見ている高校生がいない。。。タキオン粒子、波動砲、ワープなど、科学の塊と思っているのですが。。。今の高校生などにはすごい科学力に見えないのでしょうか。。。。何とも不思議な。。その当たりに「理科離れ」の解決点があるのではないかと。。。。そんなことをふと。。。

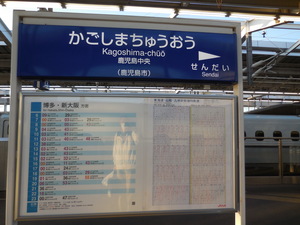

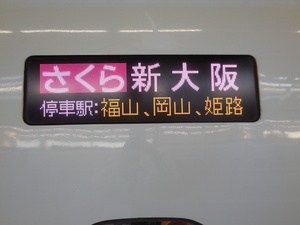

PS.のPS.のPS. 先日の豊岡高校への出張でも山陰本線が単線で遅れて。。。予讃線も同じ単線。遅れが結構出ていたりして。。。新幹線で普段遅れることがないのを見ていると。。。複線化するというのは、大きなことなのだと。。。あと、四国には先日なくなった漫画家のやなせたかしがデザインした「アンパンマン列車」が。今回、新しくなったと。。。これもある種の地方色で。。。よいものだと。。

PS.のPS.のPS.のPS. 西条高校がある伊予西条の駅には「新幹線の生みの親 十河信二記念館」というのが。この方は、西条高校の卒業生で、国鉄総裁も務めた方。。。愛媛にはこうした偉人もいらっしゃるのだと。。。いろいろなところに、出かけてみるものだと。。。

PS.のPS.のPS.のPS. 西条高校がある伊予西条の駅には「新幹線の生みの親 十河信二記念館」というのが。この方は、西条高校の卒業生で、国鉄総裁も務めた方。。。愛媛にはこうした偉人もいらっしゃるのだと。。。いろいろなところに、出かけてみるものだと。。。

PS.のPS.のPS.のPS.のPS. 12/10, 西条高校でお世話になった矢野先生から、西条高校のHPにも記事が掲載された連絡を頂きました。ありがとうございました。

PS.のPS.のPS.のPS.のPS. 12/10, 西条高校でお世話になった矢野先生から、西条高校のHPにも記事が掲載された連絡を頂きました。ありがとうございました。

作物の花の名前は、知っている生徒さんにはそれなりに問題ないのかもしれないですが、知らない生徒さんには、身近に畑があってもみていない。。。この自然をいかせないのは、もったいないと。。。そうした注意力が、いろいろなことへの注意力になりますので。また、ヒマワリとハチの問題。これは、どこの高校でも同じですが、花が咲く時期、いわゆる、旬という問題と重なるのかもしれないですが、その時期を知らなくなっているのだなと。。。キュウリが年中食べることができるのはよいことかもしれないですが、旬がわからない、いつがその栽培適期か知らないというのは、少し問題だろうと。。。どこかの高校と同じで、ヒマワリの花の次は、。。。「チューリップ」。もちろん、冷静に夏の花から、春の花にいくのはおかしいと訂正してくれる生徒さんもいましたが。。。その当たりの感覚をつけることで、ずいぶんと世の中が変わるはずなので。ぜひ。ぜひ、磨いて下さい。

作物の花の名前は、知っている生徒さんにはそれなりに問題ないのかもしれないですが、知らない生徒さんには、身近に畑があってもみていない。。。この自然をいかせないのは、もったいないと。。。そうした注意力が、いろいろなことへの注意力になりますので。また、ヒマワリとハチの問題。これは、どこの高校でも同じですが、花が咲く時期、いわゆる、旬という問題と重なるのかもしれないですが、その時期を知らなくなっているのだなと。。。キュウリが年中食べることができるのはよいことかもしれないですが、旬がわからない、いつがその栽培適期か知らないというのは、少し問題だろうと。。。どこかの高校と同じで、ヒマワリの花の次は、。。。「チューリップ」。もちろん、冷静に夏の花から、春の花にいくのはおかしいと訂正してくれる生徒さんもいましたが。。。その当たりの感覚をつけることで、ずいぶんと世の中が変わるはずなので。ぜひ。ぜひ、磨いて下さい。 後半の進路というか、キャリア教育のところでは、しっかりあやとりができる生徒さんも。また、渡辺と同じように小学校の頃は田舎で学校まで信号もなく、車がよけてくれるというか、怒られる訳ですが。。。。そうした経験をしている方も。その経験を忘れず、これからに活かして下さい。どこのタイミングでなにをどの様に考えるかでこれから先、ずいぶんと人生が変わってくるはずです。そうしたこともいろいろな例を交えてお話ししました。何か心に残るというか、気になったことがあれば。。それを糧に、これからがんばって下さい。それから、大学院で渡辺のところで遺伝学をやりたいという方。しっかりと遺伝学、植物学などの基礎を大学で学んで、また、何より、自分で考えるということの大切さを理解して、一緒に実験できるのを楽しみにしていますので。最後に話をした「組織論」のように、野望に燃えてがんばって下さい。

後半の進路というか、キャリア教育のところでは、しっかりあやとりができる生徒さんも。また、渡辺と同じように小学校の頃は田舎で学校まで信号もなく、車がよけてくれるというか、怒られる訳ですが。。。。そうした経験をしている方も。その経験を忘れず、これからに活かして下さい。どこのタイミングでなにをどの様に考えるかでこれから先、ずいぶんと人生が変わってくるはずです。そうしたこともいろいろな例を交えてお話ししました。何か心に残るというか、気になったことがあれば。。それを糧に、これからがんばって下さい。それから、大学院で渡辺のところで遺伝学をやりたいという方。しっかりと遺伝学、植物学などの基礎を大学で学んで、また、何より、自分で考えるということの大切さを理解して、一緒に実験できるのを楽しみにしていますので。最後に話をした「組織論」のように、野望に燃えてがんばって下さい。 最後になりましたが、お世話頂いた、矢野先生をはじめとする関係の先生方にこの場を借りてお礼申し上げます。次年度以降もこうした形での連携ができればと思います。ありがとうございました。

最後になりましたが、お世話頂いた、矢野先生をはじめとする関係の先生方にこの場を借りてお礼申し上げます。次年度以降もこうした形での連携ができればと思います。ありがとうございました。わたなべしるす

PS. 西条高校と今治西高校は、できた経緯を考えると、西条高校が本校で今治西高校がその分校。分校の卒業生が、本校に教えに行くというのは。。。。時が時であれば。。。なかったのではと。。。もちろん、そんなことをいっている時代ではないのかもしれないですが、不思議な感じでした。

PS.のPS. いくつかの高校でサイエンスの話をするのに「宇宙戦艦ヤマト」を出すのですが、今年、renewalしたのを見ている高校生がいない。。。タキオン粒子、波動砲、ワープなど、科学の塊と思っているのですが。。。今の高校生などにはすごい科学力に見えないのでしょうか。。。。何とも不思議な。。その当たりに「理科離れ」の解決点があるのではないかと。。。。そんなことをふと。。。

PS.のPS. いくつかの高校でサイエンスの話をするのに「宇宙戦艦ヤマト」を出すのですが、今年、renewalしたのを見ている高校生がいない。。。タキオン粒子、波動砲、ワープなど、科学の塊と思っているのですが。。。今の高校生などにはすごい科学力に見えないのでしょうか。。。。何とも不思議な。。その当たりに「理科離れ」の解決点があるのではないかと。。。。そんなことをふと。。。PS.のPS.のPS. 先日の豊岡高校への出張でも山陰本線が単線で遅れて。。。予讃線も同じ単線。遅れが結構出ていたりして。。。新幹線で普段遅れることがないのを見ていると。。。複線化するというのは、大きなことなのだと。。。あと、四国には先日なくなった漫画家のやなせたかしがデザインした「アンパンマン列車」が。今回、新しくなったと。。。これもある種の地方色で。。。よいものだと。。

PS.のPS.のPS.のPS. 西条高校がある伊予西条の駅には「新幹線の生みの親 十河信二記念館」というのが。この方は、西条高校の卒業生で、国鉄総裁も務めた方。。。愛媛にはこうした偉人もいらっしゃるのだと。。。いろいろなところに、出かけてみるものだと。。。

PS.のPS.のPS.のPS. 西条高校がある伊予西条の駅には「新幹線の生みの親 十河信二記念館」というのが。この方は、西条高校の卒業生で、国鉄総裁も務めた方。。。愛媛にはこうした偉人もいらっしゃるのだと。。。いろいろなところに、出かけてみるものだと。。。 PS.のPS.のPS.のPS.のPS. 12/10, 西条高校でお世話になった矢野先生から、西条高校のHPにも記事が掲載された連絡を頂きました。ありがとうございました。

PS.のPS.のPS.のPS.のPS. 12/10, 西条高校でお世話になった矢野先生から、西条高校のHPにも記事が掲載された連絡を頂きました。ありがとうございました。