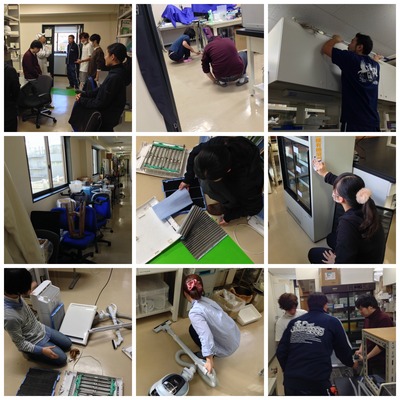

先日何かを見ていて、労働力の別の業種への移動というのがあった。特定の時期にその時にある産業に労働が集中したために、今、そうでなければ、移動が必要になる。簡単な問題ではない。できることはそれなりに限られている。自分の業種がもし、そうなった時、何ができるか、。。。それなりのideaはあるが、ここではあえて。。ただ、実験をやっていても、それは同じことで、ある時期には、たくさんの人手が必要になる。夏のイネのサンプリングはその例かもしれない。ネコの手も借りたいというのは、そうした短期的なものは見すえることはできるかもしれないが、長期的な将来性と言うことを含めて、どの様なサイエンスを展開するかと言うことを考えておかないと、大きな発展はない。その意味では、どの様な人材を育成して、補強するのか、プロ野球などの世界と同じというのはおこがましいかもしれないが、「即戦力」、「将来性」、「utility player」というような様々なことを考えないといけないのかもしれない。

昨日あたりから「国際学力調査」の結果が出て、「科学的リテラシー」、「数学的リテラシー」、「読解力」というので、ここ3回の調査で右肩上がりになっているのは、昨今の様々な施策の賜物ではないだろうか。15歳未満での調査で、少なくとも自分が小中学校の時代にはこのようなものはなかったような。。。ただ、何かの解説で、その力を支えるというか、もっと伸ばすというか、そのための「学習意欲」、「ハングリー精神」ということについて、再考が必要なことをいっていた。。。。子供時代を考えた時、学習意欲。。。どれくらいあったのだろう。。。ただ、帰り道に道草をできる環境だったのは、学習というのか難しいが、自然を学ぶ機会はあったような。また、どこかの軒先で、友だちと宿題を分けて、最後に全員でつきあわせて、時間の短縮というようなことはしていた。何のことはない、遊ぶ時間を確保するためである。これを意欲というのは、。。ただ、何かをして、負けたくないというのは、いろいろなところであったのかもしれない。その時に、何かで負けなければよいのであって、例えば、走ることとか、。。。それなら一番とか。そんないろいろな角度から評価される、そんなことはあったのかもしれない。

昨日あたりから「国際学力調査」の結果が出て、「科学的リテラシー」、「数学的リテラシー」、「読解力」というので、ここ3回の調査で右肩上がりになっているのは、昨今の様々な施策の賜物ではないだろうか。15歳未満での調査で、少なくとも自分が小中学校の時代にはこのようなものはなかったような。。。ただ、何かの解説で、その力を支えるというか、もっと伸ばすというか、そのための「学習意欲」、「ハングリー精神」ということについて、再考が必要なことをいっていた。。。。子供時代を考えた時、学習意欲。。。どれくらいあったのだろう。。。ただ、帰り道に道草をできる環境だったのは、学習というのか難しいが、自然を学ぶ機会はあったような。また、どこかの軒先で、友だちと宿題を分けて、最後に全員でつきあわせて、時間の短縮というようなことはしていた。何のことはない、遊ぶ時間を確保するためである。これを意欲というのは、。。ただ、何かをして、負けたくないというのは、いろいろなところであったのかもしれない。その時に、何かで負けなければよいのであって、例えば、走ることとか、。。。それなら一番とか。そんないろいろな角度から評価される、そんなことはあったのかもしれない。

学力の延長線として、理系、大学では「科学力」というのがあるのだろう。先日も附属図書館の方がいらっしゃって、今度の講義のこと、Open Access Journalのことなど、議論されて戻られた。その時に、ふと、昔の本の話しをすることがあり、ずいぶん昔の本だけど、とてもしっかりしていると。。。今の科学力はもちろん、その少し前の科学力に基礎をおいている。今の新幹線も、太平洋戦争時代の技術力の応用だというのをきいたことがある。当時の技術力の高さを記したものが最近発見されたとか。。。また、日本の農産物も、その品質においては高く評価されている。これも技術力の賜物であろう。そういえば、先日出前講義をした受講生から「将来の農業について」という質問があった。現実が大変なことは十分理解しているが、先の科学力、技術力を活かして、将来性豊かな産業に復活してほしい。そうしたこととを実現するためにも、基礎的な学力、科学力が継続して将来に続くように、次のバトンを渡せるようにしないといけないのだと。。。

わたなべしるす

PS. 12月になり、あっという間に4日が過ぎた。今日がちょうど、あの震災から、1,000日目になるとか。。。復旧、復興には、まだまだ。。。ここにもその科学力などあらゆるものをもう少し投入できないのだろうか。もどかしいものがある。これまでずっと「沿岸部」を見るのは、仙台空港周辺だけであったが、年明けには、少し勇気を持って、現場を見てみよう。何か違うものが見えるのではないかと。。。なにより、この震災で亡くなられた方々に、遠くからかもしれないが、哀悼の意を表し、黙祷したいと。。。。黙祷。

PS.のPS. 今日、愛媛県の方から「媛まどんな(愛媛果試28号)」を頂きました。南香 x 天草の実生からできているらしく、オレンジの遺伝子が強く、ミカンの皮のむきやすさなども。いよかんからの転換品種らしいです。とてもよくできていました。というか、初めての食感でした。ありがとうございました。

昨日あたりから「国際学力調査」の結果が出て、「科学的リテラシー」、「数学的リテラシー」、「読解力」というので、ここ3回の調査で右肩上がりになっているのは、昨今の様々な施策の賜物ではないだろうか。15歳未満での調査で、少なくとも自分が小中学校の時代にはこのようなものはなかったような。。。ただ、何かの解説で、その力を支えるというか、もっと伸ばすというか、そのための「学習意欲」、「ハングリー精神」ということについて、再考が必要なことをいっていた。。。。子供時代を考えた時、学習意欲。。。どれくらいあったのだろう。。。ただ、帰り道に道草をできる環境だったのは、学習というのか難しいが、自然を学ぶ機会はあったような。また、どこかの軒先で、友だちと宿題を分けて、最後に全員でつきあわせて、時間の短縮というようなことはしていた。何のことはない、遊ぶ時間を確保するためである。これを意欲というのは、。。ただ、何かをして、負けたくないというのは、いろいろなところであったのかもしれない。その時に、何かで負けなければよいのであって、例えば、走ることとか、。。。それなら一番とか。そんないろいろな角度から評価される、そんなことはあったのかもしれない。

昨日あたりから「国際学力調査」の結果が出て、「科学的リテラシー」、「数学的リテラシー」、「読解力」というので、ここ3回の調査で右肩上がりになっているのは、昨今の様々な施策の賜物ではないだろうか。15歳未満での調査で、少なくとも自分が小中学校の時代にはこのようなものはなかったような。。。ただ、何かの解説で、その力を支えるというか、もっと伸ばすというか、そのための「学習意欲」、「ハングリー精神」ということについて、再考が必要なことをいっていた。。。。子供時代を考えた時、学習意欲。。。どれくらいあったのだろう。。。ただ、帰り道に道草をできる環境だったのは、学習というのか難しいが、自然を学ぶ機会はあったような。また、どこかの軒先で、友だちと宿題を分けて、最後に全員でつきあわせて、時間の短縮というようなことはしていた。何のことはない、遊ぶ時間を確保するためである。これを意欲というのは、。。ただ、何かをして、負けたくないというのは、いろいろなところであったのかもしれない。その時に、何かで負けなければよいのであって、例えば、走ることとか、。。。それなら一番とか。そんないろいろな角度から評価される、そんなことはあったのかもしれない。学力の延長線として、理系、大学では「科学力」というのがあるのだろう。先日も附属図書館の方がいらっしゃって、今度の講義のこと、Open Access Journalのことなど、議論されて戻られた。その時に、ふと、昔の本の話しをすることがあり、ずいぶん昔の本だけど、とてもしっかりしていると。。。今の科学力はもちろん、その少し前の科学力に基礎をおいている。今の新幹線も、太平洋戦争時代の技術力の応用だというのをきいたことがある。当時の技術力の高さを記したものが最近発見されたとか。。。また、日本の農産物も、その品質においては高く評価されている。これも技術力の賜物であろう。そういえば、先日出前講義をした受講生から「将来の農業について」という質問があった。現実が大変なことは十分理解しているが、先の科学力、技術力を活かして、将来性豊かな産業に復活してほしい。そうしたこととを実現するためにも、基礎的な学力、科学力が継続して将来に続くように、次のバトンを渡せるようにしないといけないのだと。。。

わたなべしるす

PS. 12月になり、あっという間に4日が過ぎた。今日がちょうど、あの震災から、1,000日目になるとか。。。復旧、復興には、まだまだ。。。ここにもその科学力などあらゆるものをもう少し投入できないのだろうか。もどかしいものがある。これまでずっと「沿岸部」を見るのは、仙台空港周辺だけであったが、年明けには、少し勇気を持って、現場を見てみよう。何か違うものが見えるのではないかと。。。なにより、この震災で亡くなられた方々に、遠くからかもしれないが、哀悼の意を表し、黙祷したいと。。。。黙祷。

PS.のPS. 今日、愛媛県の方から「媛まどんな(愛媛果試28号)」を頂きました。南香 x 天草の実生からできているらしく、オレンジの遺伝子が強く、ミカンの皮のむきやすさなども。いよかんからの転換品種らしいです。とてもよくできていました。というか、初めての食感でした。ありがとうございました。