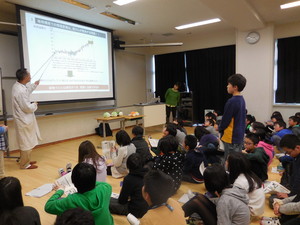

前日に続いて、発表会。2日目は別会場でのポスター発表。1.5hr x 2 の3hr。たちっぱなしでしたが、できるだけ多くのポスターを拝見しました。物理、化学、生物、地学、数学、あるいはその複合領域があり、なるほど思うのから、もう少しdeepにやれば、おもしろくなるだろうにと言うのまで。。。研究というのを始めたばかり、これからこうして考えて、次へ進むと言うことは多くなるかと、ぜひ、このことをきっかけにより考える習慣になってくれればと。

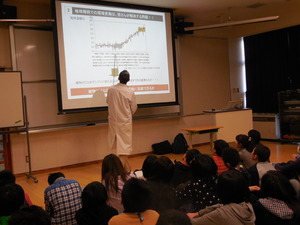

午後からは、閉会式。審査に関わられたそれぞれの先生から、たくさんのコメントを。その中には、科学的なものの考え方(観察、検証・実証、結論というプロセスの繰り返し)をしっかり身につけるようにと。生徒間交流をしてほしい、学会で発表をしてほしい、後輩への継承をしてほしい、課題研究から受ける効果を実感してほしい、ここで得た人脈を大事にしてほしい。人のために汗をかいてほしいと。。。とても心にしみるものがありました。渡辺からは、様々な学会で行われているような最初から全部説明するというのをやめて、必要なところを聞いて説明する形式にしてほしいと。また、今回の会の開催形式を是非、来年度にも継承してほしいと。。。

午後からは、閉会式。審査に関わられたそれぞれの先生から、たくさんのコメントを。その中には、科学的なものの考え方(観察、検証・実証、結論というプロセスの繰り返し)をしっかり身につけるようにと。生徒間交流をしてほしい、学会で発表をしてほしい、後輩への継承をしてほしい、課題研究から受ける効果を実感してほしい、ここで得た人脈を大事にしてほしい。人のために汗をかいてほしいと。。。とても心にしみるものがありました。渡辺からは、様々な学会で行われているような最初から全部説明するというのをやめて、必要なところを聞いて説明する形式にしてほしいと。また、今回の会の開催形式を是非、来年度にも継承してほしいと。。。

最後になりましたが、岩手県立盛岡高等学校の和山校長先生、下町副校長先生をはじめとする関係の先生方、また、JST・主任調査員の田辺様には、大変お世話になりました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

最後になりましたが、岩手県立盛岡高等学校の和山校長先生、下町副校長先生をはじめとする関係の先生方、また、JST・主任調査員の田辺様には、大変お世話になりました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

わたなべしるす

PS. 1日目の夕方に速報記事が展示されていましたが、その追加版も。さらなる光速対応に感動です。下町副校長先生かと。。。ありがとうございました。

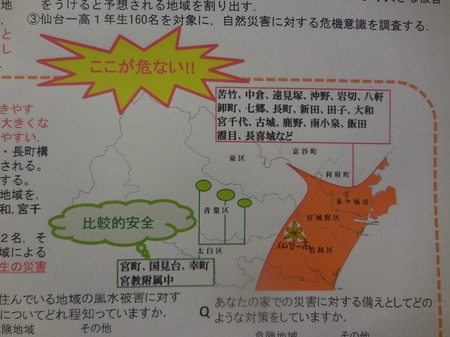

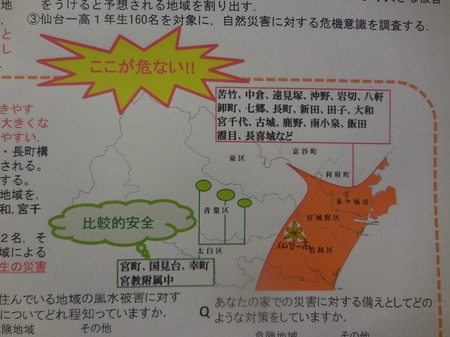

PS.のPS. ポスター発表で審査の最後に、ふと、仙台市内の大学に近くにあるとある学校のポスターが。仙台市内の地図の場所と地名が一致していなくて、昔、農学部の助手の頃に住んでいた幸町が青葉区?????、それは、宮城野区の間違えではないか。。など、たた、ええええええ。。。。また、多賀城市の記載が違っていて。。。本当に仙台市で学んでいて、宮城県民なのだろうかと。。。宮城県の歴史、地理を学ぶこと、これは、サイエンスを学ぶのと同じくらい大事だろうと。。。仙台市、宮城県、日本国の歴史、地理、文化を知った上での国際化ではないかと。

PS.のPS. ポスター発表で審査の最後に、ふと、仙台市内の大学に近くにあるとある学校のポスターが。仙台市内の地図の場所と地名が一致していなくて、昔、農学部の助手の頃に住んでいた幸町が青葉区?????、それは、宮城野区の間違えではないか。。など、たた、ええええええ。。。。また、多賀城市の記載が違っていて。。。本当に仙台市で学んでいて、宮城県民なのだろうかと。。。宮城県の歴史、地理を学ぶこと、これは、サイエンスを学ぶのと同じくらい大事だろうと。。。仙台市、宮城県、日本国の歴史、地理、文化を知った上での国際化ではないかと。

PS.のPS.のPS. 発表の生徒さんの背中に、2017年の愛媛国体の広報が。。。みきゃんもいて。びっくりでした。こんなところで。。。愛媛と関係のある生徒さんでしょうか。その当たりの素性は、また、後ほど。。。。

PS.のPS.のPS. 発表の生徒さんの背中に、2017年の愛媛国体の広報が。。。みきゃんもいて。びっくりでした。こんなところで。。。愛媛と関係のある生徒さんでしょうか。その当たりの素性は、また、後ほど。。。。

PS.のPS.のPS.のPS. 1/26(月), 18:10. 盛岡三高副校長・下町先生からお礼のmailをいただき、ふと、先生が書かれているHPにいってみると。。。昨日、一昨日の記事が。そこに速報記事として紹介されたものがpdfとしてlinkされていました。渡辺の写真では見にくいという方。是非、そちらをご覧下さい。何がどの様に行われたか、また、その速さに驚くばかりですので。。。

PS.のPS.のPS.のPS. 1/26(月), 18:10. 盛岡三高副校長・下町先生からお礼のmailをいただき、ふと、先生が書かれているHPにいってみると。。。昨日、一昨日の記事が。そこに速報記事として紹介されたものがpdfとしてlinkされていました。渡辺の写真では見にくいという方。是非、そちらをご覧下さい。何がどの様に行われたか、また、その速さに驚くばかりですので。。。

PS.のPS.のPS.のPS.のPS. 1/29(木), 12:10. 盛岡三高副校長・下町先生から、「SSH東北地区発表会の報告サイト」ができあがり、2日間にわたる発表、交流の様子が一目でわかるHPができあがったというmailを頂きました。こんな風にまとめることなく、日々発信している渡辺にとっては、なるほどと学ばせて頂きました。来月の盛岡三高での発表会も楽しみにしております。

午後からは、閉会式。審査に関わられたそれぞれの先生から、たくさんのコメントを。その中には、科学的なものの考え方(観察、検証・実証、結論というプロセスの繰り返し)をしっかり身につけるようにと。生徒間交流をしてほしい、学会で発表をしてほしい、後輩への継承をしてほしい、課題研究から受ける効果を実感してほしい、ここで得た人脈を大事にしてほしい。人のために汗をかいてほしいと。。。とても心にしみるものがありました。渡辺からは、様々な学会で行われているような最初から全部説明するというのをやめて、必要なところを聞いて説明する形式にしてほしいと。また、今回の会の開催形式を是非、来年度にも継承してほしいと。。。

午後からは、閉会式。審査に関わられたそれぞれの先生から、たくさんのコメントを。その中には、科学的なものの考え方(観察、検証・実証、結論というプロセスの繰り返し)をしっかり身につけるようにと。生徒間交流をしてほしい、学会で発表をしてほしい、後輩への継承をしてほしい、課題研究から受ける効果を実感してほしい、ここで得た人脈を大事にしてほしい。人のために汗をかいてほしいと。。。とても心にしみるものがありました。渡辺からは、様々な学会で行われているような最初から全部説明するというのをやめて、必要なところを聞いて説明する形式にしてほしいと。また、今回の会の開催形式を是非、来年度にも継承してほしいと。。。 最後になりましたが、岩手県立盛岡高等学校の和山校長先生、下町副校長先生をはじめとする関係の先生方、また、JST・主任調査員の田辺様には、大変お世話になりました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

最後になりましたが、岩手県立盛岡高等学校の和山校長先生、下町副校長先生をはじめとする関係の先生方、また、JST・主任調査員の田辺様には、大変お世話になりました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。わたなべしるす

PS. 1日目の夕方に速報記事が展示されていましたが、その追加版も。さらなる光速対応に感動です。下町副校長先生かと。。。ありがとうございました。

PS.のPS. ポスター発表で審査の最後に、ふと、仙台市内の大学に近くにあるとある学校のポスターが。仙台市内の地図の場所と地名が一致していなくて、昔、農学部の助手の頃に住んでいた幸町が青葉区?????、それは、宮城野区の間違えではないか。。など、たた、ええええええ。。。。また、多賀城市の記載が違っていて。。。本当に仙台市で学んでいて、宮城県民なのだろうかと。。。宮城県の歴史、地理を学ぶこと、これは、サイエンスを学ぶのと同じくらい大事だろうと。。。仙台市、宮城県、日本国の歴史、地理、文化を知った上での国際化ではないかと。

PS.のPS. ポスター発表で審査の最後に、ふと、仙台市内の大学に近くにあるとある学校のポスターが。仙台市内の地図の場所と地名が一致していなくて、昔、農学部の助手の頃に住んでいた幸町が青葉区?????、それは、宮城野区の間違えではないか。。など、たた、ええええええ。。。。また、多賀城市の記載が違っていて。。。本当に仙台市で学んでいて、宮城県民なのだろうかと。。。宮城県の歴史、地理を学ぶこと、これは、サイエンスを学ぶのと同じくらい大事だろうと。。。仙台市、宮城県、日本国の歴史、地理、文化を知った上での国際化ではないかと。 PS.のPS.のPS. 発表の生徒さんの背中に、2017年の愛媛国体の広報が。。。みきゃんもいて。びっくりでした。こんなところで。。。愛媛と関係のある生徒さんでしょうか。その当たりの素性は、また、後ほど。。。。

PS.のPS.のPS. 発表の生徒さんの背中に、2017年の愛媛国体の広報が。。。みきゃんもいて。びっくりでした。こんなところで。。。愛媛と関係のある生徒さんでしょうか。その当たりの素性は、また、後ほど。。。。 PS.のPS.のPS.のPS. 1/26(月), 18:10. 盛岡三高副校長・下町先生からお礼のmailをいただき、ふと、先生が書かれているHPにいってみると。。。昨日、一昨日の記事が。そこに速報記事として紹介されたものがpdfとしてlinkされていました。渡辺の写真では見にくいという方。是非、そちらをご覧下さい。何がどの様に行われたか、また、その速さに驚くばかりですので。。。

PS.のPS.のPS.のPS. 1/26(月), 18:10. 盛岡三高副校長・下町先生からお礼のmailをいただき、ふと、先生が書かれているHPにいってみると。。。昨日、一昨日の記事が。そこに速報記事として紹介されたものがpdfとしてlinkされていました。渡辺の写真では見にくいという方。是非、そちらをご覧下さい。何がどの様に行われたか、また、その速さに驚くばかりですので。。。PS.のPS.のPS.のPS.のPS. 1/29(木), 12:10. 盛岡三高副校長・下町先生から、「SSH東北地区発表会の報告サイト」ができあがり、2日間にわたる発表、交流の様子が一目でわかるHPができあがったというmailを頂きました。こんな風にまとめることなく、日々発信している渡辺にとっては、なるほどと学ばせて頂きました。来月の盛岡三高での発表会も楽しみにしております。