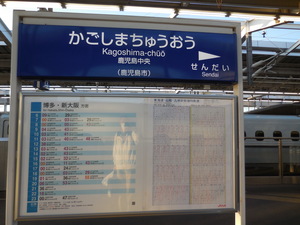

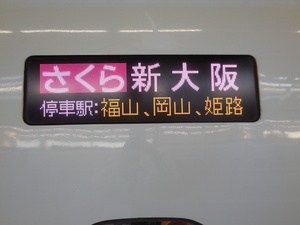

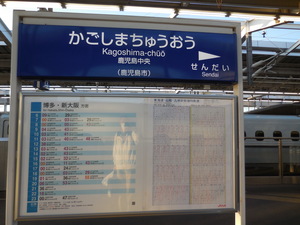

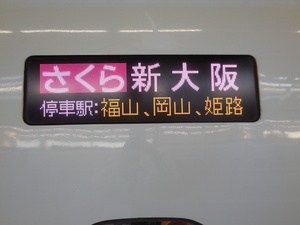

鹿児島での出前講義のあとは愛媛。今は便利です。九州新幹線なるものもあって。。。「かごしまちゅうおう」の次は「せんだい」???と思うのは、仙台の方かもしれないですが。。今でこそ、薩摩川内市といいますが。。。川内とかいて、せんだい。仙台市なら、川内と書いて、旧教養部のある、川内地区。ややこしいことを書いているかもしれないですが。九州新幹線はほとんどがトンネル。。。どれくらい外の風景があったでしょうか。

愛媛での最初は、愛媛県立今治南高等学校・別府先生と来年に向けての出前講義打合せ。今年も交配であったり、水稲の栽培実験等。イネの栽培実験は、仙台一との栽培地の気温、緯度の違いなどが違う条件での、出穂期などの比較。今年は十分にできなかったですので、その改善をどうするのか。どちらの学校もそうですが、鳥害対策。。。どこでも難しい問題です。うちの学生が農学部の牧野先生の水田をお借りして、栽培している水田も、鳥害とネズミなどの小動物の被害。。。頭を抱えます。

愛媛での最初は、愛媛県立今治南高等学校・別府先生と来年に向けての出前講義打合せ。今年も交配であったり、水稲の栽培実験等。イネの栽培実験は、仙台一との栽培地の気温、緯度の違いなどが違う条件での、出穂期などの比較。今年は十分にできなかったですので、その改善をどうするのか。どちらの学校もそうですが、鳥害対策。。。どこでも難しい問題です。うちの学生が農学部の牧野先生の水田をお借りして、栽培している水田も、鳥害とネズミなどの小動物の被害。。。頭を抱えます。

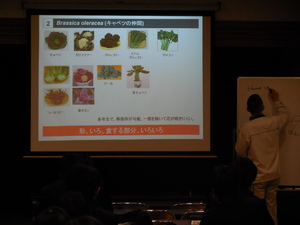

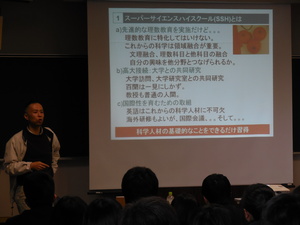

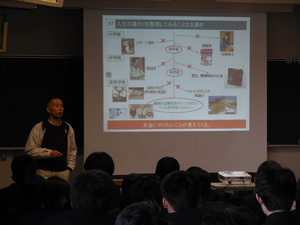

この打合せと平行して、圃場、温室の見学。その時に、話題になったのが「頂芽優勢」、「無限成長性・有限成長性」。もちろん、それぞれは別の現象なのかもしれないですが、栽培というか、肥培管理をしている時に、キクのように特殊な仕立てをする場合には、これらをうまく考えないといけないというか、指導することが必要になるようです。こちらは花はたくさん咲かせればよいということで、主茎を早い段階で切除して、茎の数を多くして、より多くの施肥をして管理している訳ですが、アブラナ以外では、こちらが考えている以上の様々なことを考える必要があることを、こちらも考えるよい機会になりました。温室でこの時期に、トマト、キュウリの水耕栽培。。。仙台ではさすがに。。少しどころか、かなり難しい。。気温の違いがこんなにもと。。

こうしたことを踏まえて、来年というか、来年度になるかもしれないですが、また、出前講義でうかがえることができればと。。。

こうしたことを踏まえて、来年というか、来年度になるかもしれないですが、また、出前講義でうかがえることができればと。。。

わたなべ拝

PS. 2003年頃だったかと。まだ、岩手大・農学部の時代。地域連携をされていた先生にお願いされて、愛媛での農業問題というか、地域おこしというか、異業種フォーラムというようなのだったと思いますが。その時に、渡辺の前後に話をされたのが「さいさいきて屋」の方。。今回、10年ぶりくらいでお目にかかれました。当時話されていた、小さいなと頃が連携することで、大きくなると。。。それが大きく実現されていたのが、また感動でした。

愛媛での最初は、愛媛県立今治南高等学校・別府先生と来年に向けての出前講義打合せ。今年も交配であったり、水稲の栽培実験等。イネの栽培実験は、仙台一との栽培地の気温、緯度の違いなどが違う条件での、出穂期などの比較。今年は十分にできなかったですので、その改善をどうするのか。どちらの学校もそうですが、鳥害対策。。。どこでも難しい問題です。うちの学生が農学部の牧野先生の水田をお借りして、栽培している水田も、鳥害とネズミなどの小動物の被害。。。頭を抱えます。

愛媛での最初は、愛媛県立今治南高等学校・別府先生と来年に向けての出前講義打合せ。今年も交配であったり、水稲の栽培実験等。イネの栽培実験は、仙台一との栽培地の気温、緯度の違いなどが違う条件での、出穂期などの比較。今年は十分にできなかったですので、その改善をどうするのか。どちらの学校もそうですが、鳥害対策。。。どこでも難しい問題です。うちの学生が農学部の牧野先生の水田をお借りして、栽培している水田も、鳥害とネズミなどの小動物の被害。。。頭を抱えます。この打合せと平行して、圃場、温室の見学。その時に、話題になったのが「頂芽優勢」、「無限成長性・有限成長性」。もちろん、それぞれは別の現象なのかもしれないですが、栽培というか、肥培管理をしている時に、キクのように特殊な仕立てをする場合には、これらをうまく考えないといけないというか、指導することが必要になるようです。こちらは花はたくさん咲かせればよいということで、主茎を早い段階で切除して、茎の数を多くして、より多くの施肥をして管理している訳ですが、アブラナ以外では、こちらが考えている以上の様々なことを考える必要があることを、こちらも考えるよい機会になりました。温室でこの時期に、トマト、キュウリの水耕栽培。。。仙台ではさすがに。。少しどころか、かなり難しい。。気温の違いがこんなにもと。。

こうしたことを踏まえて、来年というか、来年度になるかもしれないですが、また、出前講義でうかがえることができればと。。。

こうしたことを踏まえて、来年というか、来年度になるかもしれないですが、また、出前講義でうかがえることができればと。。。わたなべ拝

PS. 2003年頃だったかと。まだ、岩手大・農学部の時代。地域連携をされていた先生にお願いされて、愛媛での農業問題というか、地域おこしというか、異業種フォーラムというようなのだったと思いますが。その時に、渡辺の前後に話をされたのが「さいさいきて屋」の方。。今回、10年ぶりくらいでお目にかかれました。当時話されていた、小さいなと頃が連携することで、大きくなると。。。それが大きく実現されていたのが、また感動でした。