昨日に続いて、小中学校での出前講義3校目。昨年、今年と出前講義を行っている中海小学校。春には「キャベツとブロッコリー」の出前講義。昨日の加賀市立橋立中学校と同じパターンで、春、秋連続の出前講義となりました。これまで出前講義を行っているからかもしれないですが、午前中の小松市立芦城小学校とは少し違った反応なのは、ある種、学校のある環境の違いというか、自分が小学校の頃を考えても、町中の小学校と渡辺の通った田んぼが周りにある桜井小学校とでは、子供たちも違っていたのだと思いますので。

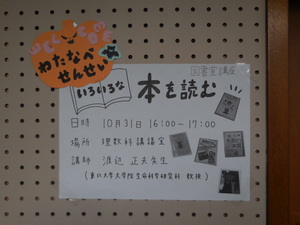

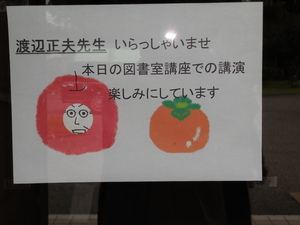

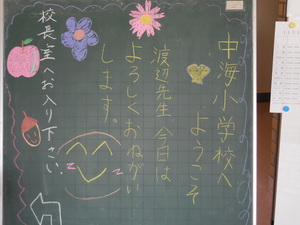

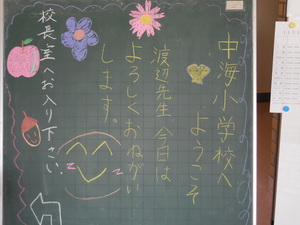

校庭に着いたら、たくさんのダイコンが品種毎に栽培されていて。。。来春に向けて、交配の準備も整っているようでした。この中海小学校にも毎回、niceなwelcome boardが。ありがとうございました。また、講義前には、校長先生とお話し。昨年の上朝小学校以来。机の上にきれいなアケビ。ここ北陸のも少し紫色の外の皮で、そのあたりは少し愛媛のアケビと種が違うのでしょうか。

校庭に着いたら、たくさんのダイコンが品種毎に栽培されていて。。。来春に向けて、交配の準備も整っているようでした。この中海小学校にも毎回、niceなwelcome boardが。ありがとうございました。また、講義前には、校長先生とお話し。昨年の上朝小学校以来。机の上にきれいなアケビ。ここ北陸のも少し紫色の外の皮で、そのあたりは少し愛媛のアケビと種が違うのでしょうか。

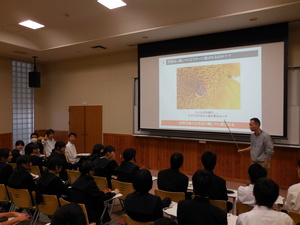

講義では、最初に花を見てもらって、何の花か考えるところから。。。校庭に咲いている花は余り見てないような。。。これを機会に、観察することを覚えてほしいなと。いつものようにこちらから問いかけて、それに答えてもらうということが講義形式なのですが、たくさんの児童の方々が手をあげてこたえ、また、一生懸命にこちらの講義内容を書き取っていたのは、感動でした。ここでも、花の発達からリンゴができる過程を見た時に、花とリンゴがどの様に対応するのか。中学生に説明した図を使って。リンゴの上下が逆さまということに対して、かなりびっくりのようでした。どうしても覚える理科になりがちのが、とてもよく考え、発表していたこと、とてもすばらしいことです。ぜひ、これからも続けて下さい。もちろん、自家不和合性、花粉発芽、花粉管伸長の動画には、感動のようでした。というのと、自分の花粉がきらいというか、何も反応しないのが、かなり不思議なようでした。感動することは理科が好きになるきっかけだと思いますので。。。

講義では、最初に花を見てもらって、何の花か考えるところから。。。校庭に咲いている花は余り見てないような。。。これを機会に、観察することを覚えてほしいなと。いつものようにこちらから問いかけて、それに答えてもらうということが講義形式なのですが、たくさんの児童の方々が手をあげてこたえ、また、一生懸命にこちらの講義内容を書き取っていたのは、感動でした。ここでも、花の発達からリンゴができる過程を見た時に、花とリンゴがどの様に対応するのか。中学生に説明した図を使って。リンゴの上下が逆さまということに対して、かなりびっくりのようでした。どうしても覚える理科になりがちのが、とてもよく考え、発表していたこと、とてもすばらしいことです。ぜひ、これからも続けて下さい。もちろん、自家不和合性、花粉発芽、花粉管伸長の動画には、感動のようでした。というのと、自分の花粉がきらいというか、何も反応しないのが、かなり不思議なようでした。感動することは理科が好きになるきっかけだと思いますので。。。

講義の最後には、芦城小学校と同じように「花の解剖」の講座が11/3に開催されるという案内を。。。日曜日の午後にお会いできるのを楽しみにしています。

講義の最後には、芦城小学校と同じように「花の解剖」の講座が11/3に開催されるという案内を。。。日曜日の午後にお会いできるのを楽しみにしています。

最後になりましたが、お世話になりました、田中校長先生、木下先生、三星先生をはじめとする関係の先生方にはこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。

最後になりましたが、お世話になりました、田中校長先生、木下先生、三星先生をはじめとする関係の先生方にはこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 夏に日程のすりあわせをして、その確認をきちんとしていなく、。。。講義の日程の確認が不十分でした。。。そんなでご迷惑をおかけしました。来年もまた来たいと思います。その時には、しっかり日程調整をして。。。次回はこのようなことがないようにしますので。。。

PS.のPS. 何とか、出前講義のことをHPにupload完了。。。。明日の「花の解剖」で、北陸遠征も終了。何とか、無事終わることができそうです。。。

校庭に着いたら、たくさんのダイコンが品種毎に栽培されていて。。。来春に向けて、交配の準備も整っているようでした。この中海小学校にも毎回、niceなwelcome boardが。ありがとうございました。また、講義前には、校長先生とお話し。昨年の上朝小学校以来。机の上にきれいなアケビ。ここ北陸のも少し紫色の外の皮で、そのあたりは少し愛媛のアケビと種が違うのでしょうか。

校庭に着いたら、たくさんのダイコンが品種毎に栽培されていて。。。来春に向けて、交配の準備も整っているようでした。この中海小学校にも毎回、niceなwelcome boardが。ありがとうございました。また、講義前には、校長先生とお話し。昨年の上朝小学校以来。机の上にきれいなアケビ。ここ北陸のも少し紫色の外の皮で、そのあたりは少し愛媛のアケビと種が違うのでしょうか。 講義では、最初に花を見てもらって、何の花か考えるところから。。。校庭に咲いている花は余り見てないような。。。これを機会に、観察することを覚えてほしいなと。いつものようにこちらから問いかけて、それに答えてもらうということが講義形式なのですが、たくさんの児童の方々が手をあげてこたえ、また、一生懸命にこちらの講義内容を書き取っていたのは、感動でした。ここでも、花の発達からリンゴができる過程を見た時に、花とリンゴがどの様に対応するのか。中学生に説明した図を使って。リンゴの上下が逆さまということに対して、かなりびっくりのようでした。どうしても覚える理科になりがちのが、とてもよく考え、発表していたこと、とてもすばらしいことです。ぜひ、これからも続けて下さい。もちろん、自家不和合性、花粉発芽、花粉管伸長の動画には、感動のようでした。というのと、自分の花粉がきらいというか、何も反応しないのが、かなり不思議なようでした。感動することは理科が好きになるきっかけだと思いますので。。。

講義では、最初に花を見てもらって、何の花か考えるところから。。。校庭に咲いている花は余り見てないような。。。これを機会に、観察することを覚えてほしいなと。いつものようにこちらから問いかけて、それに答えてもらうということが講義形式なのですが、たくさんの児童の方々が手をあげてこたえ、また、一生懸命にこちらの講義内容を書き取っていたのは、感動でした。ここでも、花の発達からリンゴができる過程を見た時に、花とリンゴがどの様に対応するのか。中学生に説明した図を使って。リンゴの上下が逆さまということに対して、かなりびっくりのようでした。どうしても覚える理科になりがちのが、とてもよく考え、発表していたこと、とてもすばらしいことです。ぜひ、これからも続けて下さい。もちろん、自家不和合性、花粉発芽、花粉管伸長の動画には、感動のようでした。というのと、自分の花粉がきらいというか、何も反応しないのが、かなり不思議なようでした。感動することは理科が好きになるきっかけだと思いますので。。。

講義の最後には、芦城小学校と同じように「花の解剖」の講座が11/3に開催されるという案内を。。。日曜日の午後にお会いできるのを楽しみにしています。

講義の最後には、芦城小学校と同じように「花の解剖」の講座が11/3に開催されるという案内を。。。日曜日の午後にお会いできるのを楽しみにしています。

最後になりましたが、お世話になりました、田中校長先生、木下先生、三星先生をはじめとする関係の先生方にはこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。

最後になりましたが、お世話になりました、田中校長先生、木下先生、三星先生をはじめとする関係の先生方にはこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。わたなべしるす

PS. 夏に日程のすりあわせをして、その確認をきちんとしていなく、。。。講義の日程の確認が不十分でした。。。そんなでご迷惑をおかけしました。来年もまた来たいと思います。その時には、しっかり日程調整をして。。。次回はこのようなことがないようにしますので。。。

PS.のPS. 何とか、出前講義のことをHPにupload完了。。。。明日の「花の解剖」で、北陸遠征も終了。何とか、無事終わることができそうです。。。