午前は木町通小学校の4年生。午後は七北田小学校の4年生。同じ講義を午前午後。仙台市内初のイベントになりました。同じ講義ですが、全く同じにできないというか、午前の反省に立って、午後というのもあって。。。

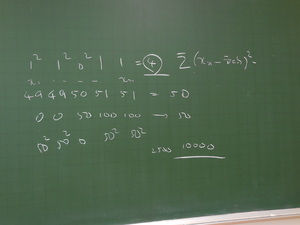

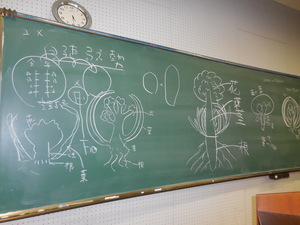

七北田小学校では、ヘチマはたくさん果実として結実。仙台の中心部と北部で何が違うのか。。播種の時期などくらいしか思いつかないのですが。。。やっぱり植物の栽培は、基礎ゼミではないですが、一筋縄ではいかないというのが、こうしたことからも見えてきました。4年生の一部の児童の方々には、10/3に3年生に「ヒマワリ」の講義を行った時に、次は、4年生ですと。。たくさんのヘチマがステージ別にあったので、まずは、大きく生長した果実の横断面の観察。手触り、におい等々。においはかなり厳しいという子供たちが多かったですね。そのあと、周りが茶色になったものを切ったら、中は繊維と種子でほとんどが空洞。。。この違いに子供たちもびっくり。。。その後は、クイズ形式。メロンの上にTの茎が付いているのは。。理由はしっかり理解してもらったようです。これから、メロンを買う時は、そうしたことも気になれるようになったのではと思います。

七北田小学校では、ヘチマはたくさん果実として結実。仙台の中心部と北部で何が違うのか。。播種の時期などくらいしか思いつかないのですが。。。やっぱり植物の栽培は、基礎ゼミではないですが、一筋縄ではいかないというのが、こうしたことからも見えてきました。4年生の一部の児童の方々には、10/3に3年生に「ヒマワリ」の講義を行った時に、次は、4年生ですと。。たくさんのヘチマがステージ別にあったので、まずは、大きく生長した果実の横断面の観察。手触り、におい等々。においはかなり厳しいという子供たちが多かったですね。そのあと、周りが茶色になったものを切ったら、中は繊維と種子でほとんどが空洞。。。この違いに子供たちもびっくり。。。その後は、クイズ形式。メロンの上にTの茎が付いているのは。。理由はしっかり理解してもらったようです。これから、メロンを買う時は、そうしたことも気になれるようになったのではと思います。

七北田小学校では、全体での質問というより、各教室に戻り、質問を受けるのが特徴。たくさんの質問が出ましたが、「ウリ科」というのを今回の授業のテーマにしたので、「◎△科」というのは、何があって、どんな作物、植物が含まれているのかなど。多くの教室で質問をもらいました。講義の最後に、木曜日のラジオに出演のことをいうのを忘れていて、それぞれの教室での質問の時に。普段からその時間帯に出演番組を聴いているという子供たちもちらほら。がんばらないといけないなと。。。気合いを頂きました。ありがとうございました。というように、同じスライドを使うのですが、何か、不思議とその学校の特徴がでて、話しの力点も少しずつ違うようになる。。。不思議なことなのか、当たり前のことなのか。。。

七北田小学校では、全体での質問というより、各教室に戻り、質問を受けるのが特徴。たくさんの質問が出ましたが、「ウリ科」というのを今回の授業のテーマにしたので、「◎△科」というのは、何があって、どんな作物、植物が含まれているのかなど。多くの教室で質問をもらいました。講義の最後に、木曜日のラジオに出演のことをいうのを忘れていて、それぞれの教室での質問の時に。普段からその時間帯に出演番組を聴いているという子供たちもちらほら。がんばらないといけないなと。。。気合いを頂きました。ありがとうございました。というように、同じスライドを使うのですが、何か、不思議とその学校の特徴がでて、話しの力点も少しずつ違うようになる。。。不思議なことなのか、当たり前のことなのか。。。

講義の後は、校長先生と議論というのが多いのですが、いらっしゃらなかったので、理科専科の椎名先生と最近の小学生と大学生について、いろいろな議論を。。。結論ではないですが、やっぱり、様々な経験が少ないこと。そうした経験はできるだけ、小さい時にしておくことが大事。また、大学生くらいになったら、自分で考え、これをするということに加えて、自分でideaを出して、さらにそれを発展させてほしいと。渡辺もそうですが、椎名先生は化学系で、いろいろな反応をぎりぎりのところまでされていたとか。。。そういえば、かなり、無理そうな実験系を立ててやってみたなと。。。短い時間でしたが、deepな議論ができました。ありがとうございました。

講義の後は、校長先生と議論というのが多いのですが、いらっしゃらなかったので、理科専科の椎名先生と最近の小学生と大学生について、いろいろな議論を。。。結論ではないですが、やっぱり、様々な経験が少ないこと。そうした経験はできるだけ、小さい時にしておくことが大事。また、大学生くらいになったら、自分で考え、これをするということに加えて、自分でideaを出して、さらにそれを発展させてほしいと。渡辺もそうですが、椎名先生は化学系で、いろいろな反応をぎりぎりのところまでされていたとか。。。そういえば、かなり、無理そうな実験系を立ててやってみたなと。。。短い時間でしたが、deepな議論ができました。ありがとうございました。

最後になりましたが、お世話になりました、教頭先生、理科の椎名先生、4年生担任の先生方にはこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。次は年明けの科学クラブと6年生の環境の話し。少し時間が空きますが、よろしくお願いします。

わたなべしるす

PS. ちょうど帰りの時間が下校の時間と重なり、。。学年を問わず、「博士、教授!!」と声をかけて頂きました。うれしいですね。最後の最後まで気合いを頂きました。ありがとうございました。

PS.のPS. 出前講義から戻ったら、科研費関係のうれしいお知らせが。。。。びっくりでした。。。詳しいことは、また落ち着いて。。まずは、書類を片付けないと。。

七北田小学校では、ヘチマはたくさん果実として結実。仙台の中心部と北部で何が違うのか。。播種の時期などくらいしか思いつかないのですが。。。やっぱり植物の栽培は、基礎ゼミではないですが、一筋縄ではいかないというのが、こうしたことからも見えてきました。4年生の一部の児童の方々には、10/3に3年生に「ヒマワリ」の講義を行った時に、次は、4年生ですと。。たくさんのヘチマがステージ別にあったので、まずは、大きく生長した果実の横断面の観察。手触り、におい等々。においはかなり厳しいという子供たちが多かったですね。そのあと、周りが茶色になったものを切ったら、中は繊維と種子でほとんどが空洞。。。この違いに子供たちもびっくり。。。その後は、クイズ形式。メロンの上にTの茎が付いているのは。。理由はしっかり理解してもらったようです。これから、メロンを買う時は、そうしたことも気になれるようになったのではと思います。

七北田小学校では、ヘチマはたくさん果実として結実。仙台の中心部と北部で何が違うのか。。播種の時期などくらいしか思いつかないのですが。。。やっぱり植物の栽培は、基礎ゼミではないですが、一筋縄ではいかないというのが、こうしたことからも見えてきました。4年生の一部の児童の方々には、10/3に3年生に「ヒマワリ」の講義を行った時に、次は、4年生ですと。。たくさんのヘチマがステージ別にあったので、まずは、大きく生長した果実の横断面の観察。手触り、におい等々。においはかなり厳しいという子供たちが多かったですね。そのあと、周りが茶色になったものを切ったら、中は繊維と種子でほとんどが空洞。。。この違いに子供たちもびっくり。。。その後は、クイズ形式。メロンの上にTの茎が付いているのは。。理由はしっかり理解してもらったようです。これから、メロンを買う時は、そうしたことも気になれるようになったのではと思います。

七北田小学校では、全体での質問というより、各教室に戻り、質問を受けるのが特徴。たくさんの質問が出ましたが、「ウリ科」というのを今回の授業のテーマにしたので、「◎△科」というのは、何があって、どんな作物、植物が含まれているのかなど。多くの教室で質問をもらいました。講義の最後に、木曜日のラジオに出演のことをいうのを忘れていて、それぞれの教室での質問の時に。普段からその時間帯に出演番組を聴いているという子供たちもちらほら。がんばらないといけないなと。。。気合いを頂きました。ありがとうございました。というように、同じスライドを使うのですが、何か、不思議とその学校の特徴がでて、話しの力点も少しずつ違うようになる。。。不思議なことなのか、当たり前のことなのか。。。

七北田小学校では、全体での質問というより、各教室に戻り、質問を受けるのが特徴。たくさんの質問が出ましたが、「ウリ科」というのを今回の授業のテーマにしたので、「◎△科」というのは、何があって、どんな作物、植物が含まれているのかなど。多くの教室で質問をもらいました。講義の最後に、木曜日のラジオに出演のことをいうのを忘れていて、それぞれの教室での質問の時に。普段からその時間帯に出演番組を聴いているという子供たちもちらほら。がんばらないといけないなと。。。気合いを頂きました。ありがとうございました。というように、同じスライドを使うのですが、何か、不思議とその学校の特徴がでて、話しの力点も少しずつ違うようになる。。。不思議なことなのか、当たり前のことなのか。。。

講義の後は、校長先生と議論というのが多いのですが、いらっしゃらなかったので、理科専科の椎名先生と最近の小学生と大学生について、いろいろな議論を。。。結論ではないですが、やっぱり、様々な経験が少ないこと。そうした経験はできるだけ、小さい時にしておくことが大事。また、大学生くらいになったら、自分で考え、これをするということに加えて、自分でideaを出して、さらにそれを発展させてほしいと。渡辺もそうですが、椎名先生は化学系で、いろいろな反応をぎりぎりのところまでされていたとか。。。そういえば、かなり、無理そうな実験系を立ててやってみたなと。。。短い時間でしたが、deepな議論ができました。ありがとうございました。

講義の後は、校長先生と議論というのが多いのですが、いらっしゃらなかったので、理科専科の椎名先生と最近の小学生と大学生について、いろいろな議論を。。。結論ではないですが、やっぱり、様々な経験が少ないこと。そうした経験はできるだけ、小さい時にしておくことが大事。また、大学生くらいになったら、自分で考え、これをするということに加えて、自分でideaを出して、さらにそれを発展させてほしいと。渡辺もそうですが、椎名先生は化学系で、いろいろな反応をぎりぎりのところまでされていたとか。。。そういえば、かなり、無理そうな実験系を立ててやってみたなと。。。短い時間でしたが、deepな議論ができました。ありがとうございました。最後になりましたが、お世話になりました、教頭先生、理科の椎名先生、4年生担任の先生方にはこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。次は年明けの科学クラブと6年生の環境の話し。少し時間が空きますが、よろしくお願いします。

わたなべしるす

PS. ちょうど帰りの時間が下校の時間と重なり、。。学年を問わず、「博士、教授!!」と声をかけて頂きました。うれしいですね。最後の最後まで気合いを頂きました。ありがとうございました。

PS.のPS. 出前講義から戻ったら、科研費関係のうれしいお知らせが。。。。びっくりでした。。。詳しいことは、また落ち着いて。。まずは、書類を片付けないと。。