今年度も、「科学者のたまご」のサポーターをしており、参加してくれる高校への広報活動は、初年度からこれで5年目となります。今年度最初は、仙台二華高等学校。ここでは、例年、「科学者のたまご」相当の模擬講義をやることも定着しており、今年度は、「アブラナ科植物のいろいろ---形態的多様性、自家不和合性、その先の研究のために---」ということでお話をしました。

説明会用に、いつもなら、HPが完成していて、それを使ってできるのが、こちらの不手際で少し遅れていて、今月中には、新しいHPで公開できるということをお話しして。この講座として、大事にしている、領域横断的な考え方、文章にまとめて書くという力。それらがなぜ、これから必要になるのか、そうしたことを含めて、お話をして。今日が体育祭とかで、その準備もあり、参加者は、7名でしたが、友達が出られないので、代表でという方もいらっしゃいました。多くの方々が、参加してくれるのを楽しみにしています。

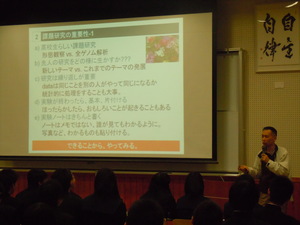

模擬講義は、「アブラナ科植物のいろいろ---形態的多様性、自家不和合性、その先の研究のために---」。Brassica属の作物、植物がどれくらい身近で、普段お世話になっているのか、その多様性が、どの様な形態になっていて、種間でどの様に関係性があるかということを、質問をしたりしながら。。講義には、中高一貫校ということを活かして、中学生も受講してくれていました。今まで食べていた、キャベツ、ブロッコリ、ハクサイ、ダイコンが、違って見えてきたのではと思います。こうした講義が行われますので、ぜひ、たくさんの方が、応募してほしいと思った講義でした。

模擬講義は、「アブラナ科植物のいろいろ---形態的多様性、自家不和合性、その先の研究のために---」。Brassica属の作物、植物がどれくらい身近で、普段お世話になっているのか、その多様性が、どの様な形態になっていて、種間でどの様に関係性があるかということを、質問をしたりしながら。。講義には、中高一貫校ということを活かして、中学生も受講してくれていました。今まで食べていた、キャベツ、ブロッコリ、ハクサイ、ダイコンが、違って見えてきたのではと思います。こうした講義が行われますので、ぜひ、たくさんの方が、応募してほしいと思った講義でした。

最後になりましたが、今回の説明会の設定をいただきました、菅原先生、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

わたなべしるす

PS. 講義に来ていた中学生の中に、小学校の時に出前講義で伺っていた七北田小学校の生徒さんも。久しぶりにお会いしましたが、新しい環境でがんばっていて、小学校の頃の興味をしっかり維持して、質問に答えてくれたり。七北田小学校で行った、NSPが基礎となったのかなと、ほっとしました。

PS.のPS. 説明会、講義の前でしたが、中高一貫校でもあるので、中学校の教務主任・加茂先生から、研究室訪問などのご相談をうけて。。。科学者のたまごの運営を行ってきたこともあり、そうした先生方をご紹介したり、今年度、渡辺の研究室に来て頂けることになり。。よいご縁ができました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

PS.のPS.のPS. 講義とは関係ないのですが、当日の午前中、アメリカのニュージャージーから、重たい箱が。。。中に何が入っているのか、送り主から想像ができず。。。。なになのか。。しばらく考えました。。。。重さと大きさから、もしかしたら。。。論文の別刷と気がついて、ほっとして、開封したら、この前のG3の論文別刷。。。もう少しinformationがあれば、安心して開封できたと。。

説明会用に、いつもなら、HPが完成していて、それを使ってできるのが、こちらの不手際で少し遅れていて、今月中には、新しいHPで公開できるということをお話しして。この講座として、大事にしている、領域横断的な考え方、文章にまとめて書くという力。それらがなぜ、これから必要になるのか、そうしたことを含めて、お話をして。今日が体育祭とかで、その準備もあり、参加者は、7名でしたが、友達が出られないので、代表でという方もいらっしゃいました。多くの方々が、参加してくれるのを楽しみにしています。

模擬講義は、「アブラナ科植物のいろいろ---形態的多様性、自家不和合性、その先の研究のために---」。Brassica属の作物、植物がどれくらい身近で、普段お世話になっているのか、その多様性が、どの様な形態になっていて、種間でどの様に関係性があるかということを、質問をしたりしながら。。講義には、中高一貫校ということを活かして、中学生も受講してくれていました。今まで食べていた、キャベツ、ブロッコリ、ハクサイ、ダイコンが、違って見えてきたのではと思います。こうした講義が行われますので、ぜひ、たくさんの方が、応募してほしいと思った講義でした。

模擬講義は、「アブラナ科植物のいろいろ---形態的多様性、自家不和合性、その先の研究のために---」。Brassica属の作物、植物がどれくらい身近で、普段お世話になっているのか、その多様性が、どの様な形態になっていて、種間でどの様に関係性があるかということを、質問をしたりしながら。。講義には、中高一貫校ということを活かして、中学生も受講してくれていました。今まで食べていた、キャベツ、ブロッコリ、ハクサイ、ダイコンが、違って見えてきたのではと思います。こうした講義が行われますので、ぜひ、たくさんの方が、応募してほしいと思った講義でした。最後になりましたが、今回の説明会の設定をいただきました、菅原先生、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

わたなべしるす

PS. 講義に来ていた中学生の中に、小学校の時に出前講義で伺っていた七北田小学校の生徒さんも。久しぶりにお会いしましたが、新しい環境でがんばっていて、小学校の頃の興味をしっかり維持して、質問に答えてくれたり。七北田小学校で行った、NSPが基礎となったのかなと、ほっとしました。

PS.のPS. 説明会、講義の前でしたが、中高一貫校でもあるので、中学校の教務主任・加茂先生から、研究室訪問などのご相談をうけて。。。科学者のたまごの運営を行ってきたこともあり、そうした先生方をご紹介したり、今年度、渡辺の研究室に来て頂けることになり。。よいご縁ができました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

PS.のPS.のPS. 講義とは関係ないのですが、当日の午前中、アメリカのニュージャージーから、重たい箱が。。。中に何が入っているのか、送り主から想像ができず。。。。なになのか。。しばらく考えました。。。。重さと大きさから、もしかしたら。。。論文の別刷と気がついて、ほっとして、開封したら、この前のG3の論文別刷。。。もう少しinformationがあれば、安心して開封できたと。。