今年度も、出身の愛媛県、今治市では多くの出前講義を行いました。6月には、松山市立小野小学校、今治市立日高小学校、愛媛県立今治南高等学校、愛媛県立松山南高等学校。9月には、愛媛県立西条高等学校、愛媛県立今治西高等学校、今治市立富田小学校。11月が一番多くて、今治市立今治小学校、今治市立美須賀小学校、今治市立日吉小学校、今治市立城東小学校、今治市立立花小学校、新居浜市立金子小学校、今治市立常盤小学校、今治市立吉海小学校、愛媛県立伯方高等学校、今治市立桜井小学校、今治市立国分小学校、今治市立上朝小学校、今治市立下朝小学校、今治市立乃万小学校、愛媛県立今治西高等学校。11月には、FMラヂオバリバリにも出演しました。

そんな愛媛、今治での今年度最後の2つの出前講義は、1つが、この今治自然科学教室。翌日には、今治市PTA連合会研修会。今治自然科学教室での講義は、2年ぶり。前回は、2011年3月5日でした。あの、2011.03.11の1 week前。。。あのときに講義をしながら、そのようなことが起きるとは。。。また、昨年は、愛媛新聞の道標にコラムを書き、この今治自然科学教室、今治市の理科教育のことを書かせて頂きました。何より、自分自身が、小学校の時に、この活動に参加していて、今も、連綿と続いているというのが、うれしい限りですし、そうした後輩たちの前で、講義ができると言うことも。50年以上の歴史があり、今回が571回目になると。。

最初に、会長の竹内先生から。昨年の今治市立立花小学校でもお世話になった校長先生。すごくぴしっとしていて、渡辺が小学校、1, 2年生だった時の、越智先生ととても感じがよく似ていて、その当時、怒られると、後ろとか、廊下に立たされたりしたのを、今でも思い出します。なので、こうした「ぴしっと」したのを聞くと思い出すとともに、気合いをもらえるのもありがたいです。今年度の活動内容について、簡単な紹介があり、サンプリングしたものから、虫が。。よくあることと思いながら、最近は、木の実、ドングリなどを集めることはないなと。。。懐かしかったです。このあと、今治市教育委員会からいつもであれば、教育長の方から挨拶なのですが、所用でいらっしゃれないことから、越智次長様から挨拶がありました(前2回、参加したときには、教育長の方がお話し頂いたのは、感動だったのを覚えています。)。その中で、渡辺の出前講義のことを紹介頂いたり、「蘖(ひこばえ)」という文字について。学部の3年生の作物学の時間にイネが株を増やすときに、「分げつ」するというのを習いました。要するに、腋芽が横に広がると言うことなのですが。これを漢字で書くと、「分蘖」と書くというのを、当時の、教授から習ったのを思い出しながら、話を聞かせて頂きました。

最初に、会長の竹内先生から。昨年の今治市立立花小学校でもお世話になった校長先生。すごくぴしっとしていて、渡辺が小学校、1, 2年生だった時の、越智先生ととても感じがよく似ていて、その当時、怒られると、後ろとか、廊下に立たされたりしたのを、今でも思い出します。なので、こうした「ぴしっと」したのを聞くと思い出すとともに、気合いをもらえるのもありがたいです。今年度の活動内容について、簡単な紹介があり、サンプリングしたものから、虫が。。よくあることと思いながら、最近は、木の実、ドングリなどを集めることはないなと。。。懐かしかったです。このあと、今治市教育委員会からいつもであれば、教育長の方から挨拶なのですが、所用でいらっしゃれないことから、越智次長様から挨拶がありました(前2回、参加したときには、教育長の方がお話し頂いたのは、感動だったのを覚えています。)。その中で、渡辺の出前講義のことを紹介頂いたり、「蘖(ひこばえ)」という文字について。学部の3年生の作物学の時間にイネが株を増やすときに、「分げつ」するというのを習いました。要するに、腋芽が横に広がると言うことなのですが。これを漢字で書くと、「分蘖」と書くというのを、当時の、教授から習ったのを思い出しながら、話を聞かせて頂きました。

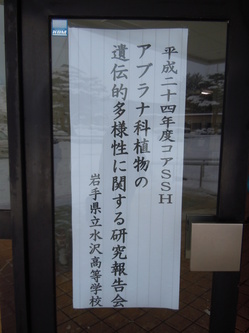

前半は、今年度、どの様な活動をしたのかという、1年間のまとめ。毎月の活動について、。。ハマダイコンがあるというのは、自分のふるさとでありながら、知らずにいました。また、いつか、現地を観察したいと。岩石の収集をしたようで、そういえば、学研の科学と学習の中に、鉱物サンプルが付録であったのを思い出しました。風を使った実験というのもあったそうで、風力発電との関係も学習したようでした。最近の科学も取り上げているのは、自然科学教室も進化しているのを実感しました。なにより、どの小学校の発表も、とてもしっかりしていたのが、感動でした。

さて、講義の内容は、今治で子供時代を過ごして、どの様にして、今のように研究をするようになったのか。自然豊かな愛媛、今治。そんな中で、虫を捕まえたり、花をむしったり、そうした自然に多くふれあったことが、今になって大きな力になっていると。また、昔は今のようにコンピューターとか、そうしたものがなかったので、あれこれと考えるという習慣があったのかもしれません。今なら、寒ければ、酸素とふれあうことで発熱する、「ほっかいろ」のようなものがありますが、当時はなくて、ゴミ捨て場にあった、ビンビール、ジュースの王冠をくつの裏で引きずって、アスファルトとの間で、摩擦を発生させて、それを握ると熱かったり。。。いろいろな小学校時代を思い出しました。つまり、いろいろなことに対して、マニュアルではなく、考えると言うこと。普段の学校の勉強では、理科でも小学校だと、覚えることがほとんど。自分もそうだったと思いました。でも、自然の中に出れば、なぜなのかなとか、不思議だなと思って、考えること、それがとても大切だと。自然がたくさんある訳で、その自然の不思議さを考えるところから始めれば、きっと、いろいろなことを考える習慣になるのではと。。。

さて、講義の内容は、今治で子供時代を過ごして、どの様にして、今のように研究をするようになったのか。自然豊かな愛媛、今治。そんな中で、虫を捕まえたり、花をむしったり、そうした自然に多くふれあったことが、今になって大きな力になっていると。また、昔は今のようにコンピューターとか、そうしたものがなかったので、あれこれと考えるという習慣があったのかもしれません。今なら、寒ければ、酸素とふれあうことで発熱する、「ほっかいろ」のようなものがありますが、当時はなくて、ゴミ捨て場にあった、ビンビール、ジュースの王冠をくつの裏で引きずって、アスファルトとの間で、摩擦を発生させて、それを握ると熱かったり。。。いろいろな小学校時代を思い出しました。つまり、いろいろなことに対して、マニュアルではなく、考えると言うこと。普段の学校の勉強では、理科でも小学校だと、覚えることがほとんど。自分もそうだったと思いました。でも、自然の中に出れば、なぜなのかなとか、不思議だなと思って、考えること、それがとても大切だと。自然がたくさんある訳で、その自然の不思議さを考えるところから始めれば、きっと、いろいろなことを考える習慣になるのではと。。。

ここで出会った子供たちが大学生になるのは、6年後、大学院生になるにしても、10年後。まだ、渡辺は研究をしています。学位を出すには、そのあと、6年、今のシステムなら、まだ間に合います。そんなことになるのを楽しみにしています。講義の最後は、いつものように、世界に向けて。。。。全体での写真撮影でした。

ここで出会った子供たちが大学生になるのは、6年後、大学院生になるにしても、10年後。まだ、渡辺は研究をしています。学位を出すには、そのあと、6年、今のシステムなら、まだ間に合います。そんなことになるのを楽しみにしています。講義の最後は、いつものように、世界に向けて。。。。全体での写真撮影でした。

閉会時には、東予教育事務所の原田指導主事様から、冬眠についての研究の第一人者、近藤宣昭先生のご紹介。元は、臓器移植のために、低温での臓器保存をやっていて、それが発展して、冬眠に。なんと、今治の出身で、今治西高校の15級先輩でした。どこかで聞いたことがある名前と思いつつ、昔、お世話役をしていた岩手大の21世紀COEプログラムでの「フォーラム」の中を調べたら、名前を見つけました。第36回(2006年10月27日)で、年周性に冬眠を制御する分子シグナル"冬眠特異的蛋白質(HP)複合体"という話題提供を頂いていました。こんなところでつながっているとは、びっくりでした。この26回の時は、何かの用事で参加できなかったのだけ、思い出しました。最後に、副会長の松本先生から、この今治の自然科学教室が、研究をしたり、考えたりする基礎になっていると。また、この世代からも、研究者になってほしいと。ぜひにと、こちらも思った次第でした。

閉会時には、東予教育事務所の原田指導主事様から、冬眠についての研究の第一人者、近藤宣昭先生のご紹介。元は、臓器移植のために、低温での臓器保存をやっていて、それが発展して、冬眠に。なんと、今治の出身で、今治西高校の15級先輩でした。どこかで聞いたことがある名前と思いつつ、昔、お世話役をしていた岩手大の21世紀COEプログラムでの「フォーラム」の中を調べたら、名前を見つけました。第36回(2006年10月27日)で、年周性に冬眠を制御する分子シグナル"冬眠特異的蛋白質(HP)複合体"という話題提供を頂いていました。こんなところでつながっているとは、びっくりでした。この26回の時は、何かの用事で参加できなかったのだけ、思い出しました。最後に、副会長の松本先生から、この今治の自然科学教室が、研究をしたり、考えたりする基礎になっていると。また、この世代からも、研究者になってほしいと。ぜひにと、こちらも思った次第でした。

最後になりましたが、本発表会でお世話になりました、本会会長の竹内先生をはじめとする多くの方々に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。ぜひ、こうした活動に、また、ご協力できれば、幸いです。

わたなべしるす

PS. 会が始まる直前に、渡辺が小学校5, 6年生の時に、担任をして頂いた白石先生のお孫さんとお会いできました。先生が亡くなられて、どれくらいたったのか。。。愛媛新聞の12月のコラムにもお世話になったことを書きました。この自然科学教室に参加していたのも、6年生の時。その当時のことを思い出して、。。。。心にこみ上げるものがあり、。。 講義だけでなく、こうした出会いがあったのも、何かのご縁だと。本当にありがとうございました。

PS.のPS. 講義のあと、今治市内のいろいろな小学校の先生方と交流ができ、次年度以降、また、幅の広がった出前講義が展開できるのではと、今から楽しみになってきました。

PS.のPS.のPS. 昨日、3/1は、生命科学研究科の旧農研、旧遺伝生態研時代からお世話になっていた、ゲノムの佐藤先生の最終講義(イネ遺伝資源探索の旅)でした。渡辺はこの出前講義の前日、別の打合せがあり、拝聴できませんでしたが。。。これから遺伝資源は重要だと。。。常々思っていたのですが。また、いつかゆっくりお話しできればと。ありがとうございました。

そんな愛媛、今治での今年度最後の2つの出前講義は、1つが、この今治自然科学教室。翌日には、今治市PTA連合会研修会。今治自然科学教室での講義は、2年ぶり。前回は、2011年3月5日でした。あの、2011.03.11の1 week前。。。あのときに講義をしながら、そのようなことが起きるとは。。。また、昨年は、愛媛新聞の道標にコラムを書き、この今治自然科学教室、今治市の理科教育のことを書かせて頂きました。何より、自分自身が、小学校の時に、この活動に参加していて、今も、連綿と続いているというのが、うれしい限りですし、そうした後輩たちの前で、講義ができると言うことも。50年以上の歴史があり、今回が571回目になると。。

最初に、会長の竹内先生から。昨年の今治市立立花小学校でもお世話になった校長先生。すごくぴしっとしていて、渡辺が小学校、1, 2年生だった時の、越智先生ととても感じがよく似ていて、その当時、怒られると、後ろとか、廊下に立たされたりしたのを、今でも思い出します。なので、こうした「ぴしっと」したのを聞くと思い出すとともに、気合いをもらえるのもありがたいです。今年度の活動内容について、簡単な紹介があり、サンプリングしたものから、虫が。。よくあることと思いながら、最近は、木の実、ドングリなどを集めることはないなと。。。懐かしかったです。このあと、今治市教育委員会からいつもであれば、教育長の方から挨拶なのですが、所用でいらっしゃれないことから、越智次長様から挨拶がありました(前2回、参加したときには、教育長の方がお話し頂いたのは、感動だったのを覚えています。)。その中で、渡辺の出前講義のことを紹介頂いたり、「蘖(ひこばえ)」という文字について。学部の3年生の作物学の時間にイネが株を増やすときに、「分げつ」するというのを習いました。要するに、腋芽が横に広がると言うことなのですが。これを漢字で書くと、「分蘖」と書くというのを、当時の、教授から習ったのを思い出しながら、話を聞かせて頂きました。

最初に、会長の竹内先生から。昨年の今治市立立花小学校でもお世話になった校長先生。すごくぴしっとしていて、渡辺が小学校、1, 2年生だった時の、越智先生ととても感じがよく似ていて、その当時、怒られると、後ろとか、廊下に立たされたりしたのを、今でも思い出します。なので、こうした「ぴしっと」したのを聞くと思い出すとともに、気合いをもらえるのもありがたいです。今年度の活動内容について、簡単な紹介があり、サンプリングしたものから、虫が。。よくあることと思いながら、最近は、木の実、ドングリなどを集めることはないなと。。。懐かしかったです。このあと、今治市教育委員会からいつもであれば、教育長の方から挨拶なのですが、所用でいらっしゃれないことから、越智次長様から挨拶がありました(前2回、参加したときには、教育長の方がお話し頂いたのは、感動だったのを覚えています。)。その中で、渡辺の出前講義のことを紹介頂いたり、「蘖(ひこばえ)」という文字について。学部の3年生の作物学の時間にイネが株を増やすときに、「分げつ」するというのを習いました。要するに、腋芽が横に広がると言うことなのですが。これを漢字で書くと、「分蘖」と書くというのを、当時の、教授から習ったのを思い出しながら、話を聞かせて頂きました。前半は、今年度、どの様な活動をしたのかという、1年間のまとめ。毎月の活動について、。。ハマダイコンがあるというのは、自分のふるさとでありながら、知らずにいました。また、いつか、現地を観察したいと。岩石の収集をしたようで、そういえば、学研の科学と学習の中に、鉱物サンプルが付録であったのを思い出しました。風を使った実験というのもあったそうで、風力発電との関係も学習したようでした。最近の科学も取り上げているのは、自然科学教室も進化しているのを実感しました。なにより、どの小学校の発表も、とてもしっかりしていたのが、感動でした。

さて、講義の内容は、今治で子供時代を過ごして、どの様にして、今のように研究をするようになったのか。自然豊かな愛媛、今治。そんな中で、虫を捕まえたり、花をむしったり、そうした自然に多くふれあったことが、今になって大きな力になっていると。また、昔は今のようにコンピューターとか、そうしたものがなかったので、あれこれと考えるという習慣があったのかもしれません。今なら、寒ければ、酸素とふれあうことで発熱する、「ほっかいろ」のようなものがありますが、当時はなくて、ゴミ捨て場にあった、ビンビール、ジュースの王冠をくつの裏で引きずって、アスファルトとの間で、摩擦を発生させて、それを握ると熱かったり。。。いろいろな小学校時代を思い出しました。つまり、いろいろなことに対して、マニュアルではなく、考えると言うこと。普段の学校の勉強では、理科でも小学校だと、覚えることがほとんど。自分もそうだったと思いました。でも、自然の中に出れば、なぜなのかなとか、不思議だなと思って、考えること、それがとても大切だと。自然がたくさんある訳で、その自然の不思議さを考えるところから始めれば、きっと、いろいろなことを考える習慣になるのではと。。。

さて、講義の内容は、今治で子供時代を過ごして、どの様にして、今のように研究をするようになったのか。自然豊かな愛媛、今治。そんな中で、虫を捕まえたり、花をむしったり、そうした自然に多くふれあったことが、今になって大きな力になっていると。また、昔は今のようにコンピューターとか、そうしたものがなかったので、あれこれと考えるという習慣があったのかもしれません。今なら、寒ければ、酸素とふれあうことで発熱する、「ほっかいろ」のようなものがありますが、当時はなくて、ゴミ捨て場にあった、ビンビール、ジュースの王冠をくつの裏で引きずって、アスファルトとの間で、摩擦を発生させて、それを握ると熱かったり。。。いろいろな小学校時代を思い出しました。つまり、いろいろなことに対して、マニュアルではなく、考えると言うこと。普段の学校の勉強では、理科でも小学校だと、覚えることがほとんど。自分もそうだったと思いました。でも、自然の中に出れば、なぜなのかなとか、不思議だなと思って、考えること、それがとても大切だと。自然がたくさんある訳で、その自然の不思議さを考えるところから始めれば、きっと、いろいろなことを考える習慣になるのではと。。。 ここで出会った子供たちが大学生になるのは、6年後、大学院生になるにしても、10年後。まだ、渡辺は研究をしています。学位を出すには、そのあと、6年、今のシステムなら、まだ間に合います。そんなことになるのを楽しみにしています。講義の最後は、いつものように、世界に向けて。。。。全体での写真撮影でした。

ここで出会った子供たちが大学生になるのは、6年後、大学院生になるにしても、10年後。まだ、渡辺は研究をしています。学位を出すには、そのあと、6年、今のシステムなら、まだ間に合います。そんなことになるのを楽しみにしています。講義の最後は、いつものように、世界に向けて。。。。全体での写真撮影でした。 閉会時には、東予教育事務所の原田指導主事様から、冬眠についての研究の第一人者、近藤宣昭先生のご紹介。元は、臓器移植のために、低温での臓器保存をやっていて、それが発展して、冬眠に。なんと、今治の出身で、今治西高校の15級先輩でした。どこかで聞いたことがある名前と思いつつ、昔、お世話役をしていた岩手大の21世紀COEプログラムでの「フォーラム」の中を調べたら、名前を見つけました。第36回(2006年10月27日)で、年周性に冬眠を制御する分子シグナル"冬眠特異的蛋白質(HP)複合体"という話題提供を頂いていました。こんなところでつながっているとは、びっくりでした。この26回の時は、何かの用事で参加できなかったのだけ、思い出しました。最後に、副会長の松本先生から、この今治の自然科学教室が、研究をしたり、考えたりする基礎になっていると。また、この世代からも、研究者になってほしいと。ぜひにと、こちらも思った次第でした。

閉会時には、東予教育事務所の原田指導主事様から、冬眠についての研究の第一人者、近藤宣昭先生のご紹介。元は、臓器移植のために、低温での臓器保存をやっていて、それが発展して、冬眠に。なんと、今治の出身で、今治西高校の15級先輩でした。どこかで聞いたことがある名前と思いつつ、昔、お世話役をしていた岩手大の21世紀COEプログラムでの「フォーラム」の中を調べたら、名前を見つけました。第36回(2006年10月27日)で、年周性に冬眠を制御する分子シグナル"冬眠特異的蛋白質(HP)複合体"という話題提供を頂いていました。こんなところでつながっているとは、びっくりでした。この26回の時は、何かの用事で参加できなかったのだけ、思い出しました。最後に、副会長の松本先生から、この今治の自然科学教室が、研究をしたり、考えたりする基礎になっていると。また、この世代からも、研究者になってほしいと。ぜひにと、こちらも思った次第でした。最後になりましたが、本発表会でお世話になりました、本会会長の竹内先生をはじめとする多くの方々に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。ぜひ、こうした活動に、また、ご協力できれば、幸いです。

わたなべしるす

PS. 会が始まる直前に、渡辺が小学校5, 6年生の時に、担任をして頂いた白石先生のお孫さんとお会いできました。先生が亡くなられて、どれくらいたったのか。。。愛媛新聞の12月のコラムにもお世話になったことを書きました。この自然科学教室に参加していたのも、6年生の時。その当時のことを思い出して、。。。。心にこみ上げるものがあり、。。 講義だけでなく、こうした出会いがあったのも、何かのご縁だと。本当にありがとうございました。

PS.のPS. 講義のあと、今治市内のいろいろな小学校の先生方と交流ができ、次年度以降、また、幅の広がった出前講義が展開できるのではと、今から楽しみになってきました。

PS.のPS.のPS. 昨日、3/1は、生命科学研究科の旧農研、旧遺伝生態研時代からお世話になっていた、ゲノムの佐藤先生の最終講義(イネ遺伝資源探索の旅)でした。渡辺はこの出前講義の前日、別の打合せがあり、拝聴できませんでしたが。。。これから遺伝資源は重要だと。。。常々思っていたのですが。また、いつかゆっくりお話しできればと。ありがとうございました。