週末にかけては、医学部系(愛媛大学医学部、第38回日本超音波検査学会学術集会)という不慣れなfieldだったですが、今週は、通常の出前講義。少しほっとします。愛媛、香川を結ぶ鉄道は、予讃線。一部を除いて単線なので、途中で「待ち合わせ」があったり、何かのトラブルで、電車が遅れると、玉突きで遅れるように。。。。田舎ですので、仕方ないとはいえ。。。電車の外の水田には、つい最近、田植えが終わったという、まだ、緑が少ない水田から、緑が多くなり、少し早めの収穫ができるような水田も。こうした風景を見ると、やっぱりほっとしますし、子供の頃を思い出します。

観音寺第一高等学校へ伺うのは、昨年度末の「運営指導委員会」以来。校長先生が変わられましたが、他のスタッフはほぼこれまで通りというのが心強いです。何より、全校体制ですので。。。講義では、昨年同様に、科学教養特別講義「大学教授から見た高校生の進路選択へのアドバイス」という、キャリア教育の講義。ここのSSHの特徴でもある、「科学リテラシー」に重きを置いていることと、2011/03/11の東日本大震災を忘れてほしくないということで、震災がらみのことも、渡辺の人生を振り返ってというあとに、スライドを数枚入れておきました。対象は、1年生全員。今日と明日までが「国際植物の日」との連動企画。いつものように、Oxford University Pressと東北大のGoodsを。

観音寺第一高等学校へ伺うのは、昨年度末の「運営指導委員会」以来。校長先生が変わられましたが、他のスタッフはほぼこれまで通りというのが心強いです。何より、全校体制ですので。。。講義では、昨年同様に、科学教養特別講義「大学教授から見た高校生の進路選択へのアドバイス」という、キャリア教育の講義。ここのSSHの特徴でもある、「科学リテラシー」に重きを置いていることと、2011/03/11の東日本大震災を忘れてほしくないということで、震災がらみのことも、渡辺の人生を振り返ってというあとに、スライドを数枚入れておきました。対象は、1年生全員。今日と明日までが「国際植物の日」との連動企画。いつものように、Oxford University Pressと東北大のGoodsを。

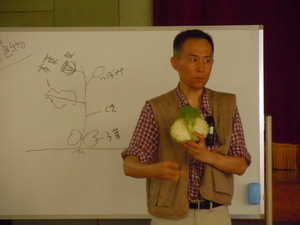

今年の1年生は少しおとなしいというか、まだ様子見なのでしょうか。聞いたところでは、いろいろな活動に積極的ということでしたので、。。。。あやとりができるという生徒さんは少なく、ただ、まだ、田舎というか、自宅に帰る前に、信号機がないという生徒さんも。よいところだと思います。そうした自然でたくさんのことを学んで下さい。また、講義で強調したのは、大学は通過点であること、また、将来何をやりたいことを早く決めること、もちろん、その時々で修正をしながら、趣味と仕事は違うということなど。先月の宮城第一高校でも話したようなポイントかもしれません。最後の震災のところで、仙台では何が起きたのか、その時、何を考えたのか、科学を理解して、何をどう行動するのがよいのか、そうした一連のことを。。。最後には、たくさんの質問を頂きました。ぜひ、これからの高校生活の1つの糧というか、方向性になるものになったのであれば、幸いです。

今年の1年生は少しおとなしいというか、まだ様子見なのでしょうか。聞いたところでは、いろいろな活動に積極的ということでしたので、。。。。あやとりができるという生徒さんは少なく、ただ、まだ、田舎というか、自宅に帰る前に、信号機がないという生徒さんも。よいところだと思います。そうした自然でたくさんのことを学んで下さい。また、講義で強調したのは、大学は通過点であること、また、将来何をやりたいことを早く決めること、もちろん、その時々で修正をしながら、趣味と仕事は違うということなど。先月の宮城第一高校でも話したようなポイントかもしれません。最後の震災のところで、仙台では何が起きたのか、その時、何を考えたのか、科学を理解して、何をどう行動するのがよいのか、そうした一連のことを。。。最後には、たくさんの質問を頂きました。ぜひ、これからの高校生活の1つの糧というか、方向性になるものになったのであれば、幸いです。

講義のあと、時間の関係で少しだけでしたが、木曜日の発表会の準備をしているSSHの3年生と議論をできました。しっかりした発表を楽しみにしております。

講義のあと、時間の関係で少しだけでしたが、木曜日の発表会の準備をしているSSHの3年生と議論をできました。しっかりした発表を楽しみにしております。

最後になりましたが、講義でお世話になりました、校長先生、石井先生をはじめとする多くの方々にこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。木曜日には、運営指導委員会でお世話になります。

わたなべしるす

PS. 校舎は現在建て直し中。ということで、今年を入れて、2年間、プレハブ生活を余儀なくされるようです。。。それはそれで大変だと思います。

PS.のPS. 5/17に抽選された、「ロト7の1等当選くじ」は、「香川県観音寺市観音寺町 観音寺駅通商店街内」というのは、最近、新聞か、何かで見たような。その宝くじ売り場のところを見せてもらいました。このすごさにあやかりたいと。。

PS.のPS. 5/17に抽選された、「ロト7の1等当選くじ」は、「香川県観音寺市観音寺町 観音寺駅通商店街内」というのは、最近、新聞か、何かで見たような。その宝くじ売り場のところを見せてもらいました。このすごさにあやかりたいと。。

観音寺第一高等学校へ伺うのは、昨年度末の「運営指導委員会」以来。校長先生が変わられましたが、他のスタッフはほぼこれまで通りというのが心強いです。何より、全校体制ですので。。。講義では、昨年同様に、科学教養特別講義「大学教授から見た高校生の進路選択へのアドバイス」という、キャリア教育の講義。ここのSSHの特徴でもある、「科学リテラシー」に重きを置いていることと、2011/03/11の東日本大震災を忘れてほしくないということで、震災がらみのことも、渡辺の人生を振り返ってというあとに、スライドを数枚入れておきました。対象は、1年生全員。今日と明日までが「国際植物の日」との連動企画。いつものように、Oxford University Pressと東北大のGoodsを。

観音寺第一高等学校へ伺うのは、昨年度末の「運営指導委員会」以来。校長先生が変わられましたが、他のスタッフはほぼこれまで通りというのが心強いです。何より、全校体制ですので。。。講義では、昨年同様に、科学教養特別講義「大学教授から見た高校生の進路選択へのアドバイス」という、キャリア教育の講義。ここのSSHの特徴でもある、「科学リテラシー」に重きを置いていることと、2011/03/11の東日本大震災を忘れてほしくないということで、震災がらみのことも、渡辺の人生を振り返ってというあとに、スライドを数枚入れておきました。対象は、1年生全員。今日と明日までが「国際植物の日」との連動企画。いつものように、Oxford University Pressと東北大のGoodsを。

今年の1年生は少しおとなしいというか、まだ様子見なのでしょうか。聞いたところでは、いろいろな活動に積極的ということでしたので、。。。。あやとりができるという生徒さんは少なく、ただ、まだ、田舎というか、自宅に帰る前に、信号機がないという生徒さんも。よいところだと思います。そうした自然でたくさんのことを学んで下さい。また、講義で強調したのは、大学は通過点であること、また、将来何をやりたいことを早く決めること、もちろん、その時々で修正をしながら、趣味と仕事は違うということなど。先月の宮城第一高校でも話したようなポイントかもしれません。最後の震災のところで、仙台では何が起きたのか、その時、何を考えたのか、科学を理解して、何をどう行動するのがよいのか、そうした一連のことを。。。最後には、たくさんの質問を頂きました。ぜひ、これからの高校生活の1つの糧というか、方向性になるものになったのであれば、幸いです。

今年の1年生は少しおとなしいというか、まだ様子見なのでしょうか。聞いたところでは、いろいろな活動に積極的ということでしたので、。。。。あやとりができるという生徒さんは少なく、ただ、まだ、田舎というか、自宅に帰る前に、信号機がないという生徒さんも。よいところだと思います。そうした自然でたくさんのことを学んで下さい。また、講義で強調したのは、大学は通過点であること、また、将来何をやりたいことを早く決めること、もちろん、その時々で修正をしながら、趣味と仕事は違うということなど。先月の宮城第一高校でも話したようなポイントかもしれません。最後の震災のところで、仙台では何が起きたのか、その時、何を考えたのか、科学を理解して、何をどう行動するのがよいのか、そうした一連のことを。。。最後には、たくさんの質問を頂きました。ぜひ、これからの高校生活の1つの糧というか、方向性になるものになったのであれば、幸いです。 講義のあと、時間の関係で少しだけでしたが、木曜日の発表会の準備をしているSSHの3年生と議論をできました。しっかりした発表を楽しみにしております。

講義のあと、時間の関係で少しだけでしたが、木曜日の発表会の準備をしているSSHの3年生と議論をできました。しっかりした発表を楽しみにしております。最後になりましたが、講義でお世話になりました、校長先生、石井先生をはじめとする多くの方々にこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。木曜日には、運営指導委員会でお世話になります。

わたなべしるす

PS. 校舎は現在建て直し中。ということで、今年を入れて、2年間、プレハブ生活を余儀なくされるようです。。。それはそれで大変だと思います。

PS.のPS. 5/17に抽選された、「ロト7の1等当選くじ」は、「香川県観音寺市観音寺町 観音寺駅通商店街内」というのは、最近、新聞か、何かで見たような。その宝くじ売り場のところを見せてもらいました。このすごさにあやかりたいと。。

PS.のPS. 5/17に抽選された、「ロト7の1等当選くじ」は、「香川県観音寺市観音寺町 観音寺駅通商店街内」というのは、最近、新聞か、何かで見たような。その宝くじ売り場のところを見せてもらいました。このすごさにあやかりたいと。。

-thumb-300x225-5722.jpg)

-thumb-300x225-5724.jpg)

-thumb-300x225-5726.jpg)

-thumb-300x225-5728.jpg)

-thumb-300x225-5718.jpg)

-thumb-300x225-5720.jpg)

-thumb-300x225-5716.jpg)