昨日は、岡山・金光学園中学高等学校・SSH課題研究発表会・助言者。今日の午後からは、市内の仙台第一高等学校・SS生物I特別講義。仙台第一高等学校は4月以降、研究室見学、実験についてのコメントなどを含めた出前講義などを行ってきましたが、この国際植物の日のイベントとしては、一番多く関わってくれた学校であり、イベント期間内としては、この講義が最後となります。もちろん、イベント期間は続くので、来週以降も出前講義はありますし、仙台第一高等学校には、今後も様々な交流はある訳ですが。。。

今回は、生物履修生の26名が対象。「農学・生命科学入門--アブラナ科植物の自家不和合性と研究者への道--」ということで、2コマ分の講義枠を頂きましたので、前半が自家不和合性の話し、後半はキャリア教育というか、これまで歩んできた道を振り返ってということで。時間は半分ですが、先月の石川・金沢泉丘高校での講義と同じ内容。やはり、2コマ分あるのは、ゆっくりと話ができます。申し訳なかったのは、1名、昨年度の科学者のたまごの受講生がいて、その方には、2回目の同じ講義になってしまい。。。

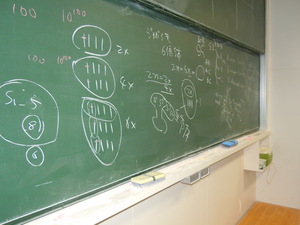

講義の最初は、恒例の作物の花とその作物の対応付け。仙台市内なのでまた、出身地も県内のいろいろなところからということで、もう少し知っているかと思いましたが、意外や意外。3つほどしか解答がなく。。。その意味で、昨年度の天王寺高校でのほぼ全問正解というのは、驚異の世界なのでしょうか。。。もう少し食べるものに関心を持ってほしいということで、今日の講義が「国際植物の日」と連動していることを、パンフレットを使って説明し。。。また、ヒマワリのハチがどこから来てどこへ行くのか。。。これも、結構、時間がかかったというか、石川・小松高校、金沢泉丘高校と同じで。。「次は、他の花へ。。」という回答が多くて。。。これには、やっぱり頭を抱えました。もう少し花を観察してほしいものだと。。。自家不和合性、受精のところの動画は、どこで行っても、かなり満足をしてもらえるもので。。。これだけはほっとしました。

講義の最初は、恒例の作物の花とその作物の対応付け。仙台市内なのでまた、出身地も県内のいろいろなところからということで、もう少し知っているかと思いましたが、意外や意外。3つほどしか解答がなく。。。その意味で、昨年度の天王寺高校でのほぼ全問正解というのは、驚異の世界なのでしょうか。。。もう少し食べるものに関心を持ってほしいということで、今日の講義が「国際植物の日」と連動していることを、パンフレットを使って説明し。。。また、ヒマワリのハチがどこから来てどこへ行くのか。。。これも、結構、時間がかかったというか、石川・小松高校、金沢泉丘高校と同じで。。「次は、他の花へ。。」という回答が多くて。。。これには、やっぱり頭を抱えました。もう少し花を観察してほしいものだと。。。自家不和合性、受精のところの動画は、どこで行っても、かなり満足をしてもらえるもので。。。これだけはほっとしました。

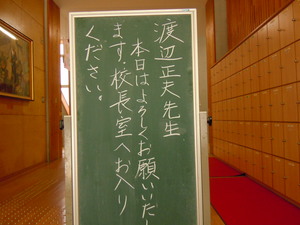

後半のキャリア教育については、最初にすでに将来を決めている生徒さんということで聞いてみたら、「医者」という回答がたくさんあったのは、驚きというか。。。自分たちの頃とはずいぶん違うのだなと。いくらかですが、将来を考えているというのは、よいことだと思いました。渡辺がなぜ、仙台まで来たのか、科学者になろうと思ったのかという理由もわかったのではないかと思います。もちろん、そんなちょっとしたきっかけで、人生というのができているのも、わかってもらえたと思います。そのちょっとしたきっかけ、変化に気がついてほしいと思います。科学をするのにも同じだと思いますので。

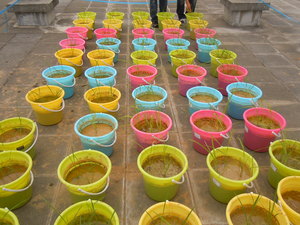

講義のあとには、イネの観察。この1週間、ずいぶん気温が上昇したからだと思います。分げつも進み、よい生育でした。少し追肥をする時期かもしれないと。。。そんな話をしていたら、隣でALTを担当されている外国の方と話しをする機会があり、根瘤菌、トマトの栽培など、久しぶりに英語であれこれと説明したつもりですが、やっぱりこれという単語が出てこなかったり。。。日々の修行が大事だと痛感でした。

講義のあとには、イネの観察。この1週間、ずいぶん気温が上昇したからだと思います。分げつも進み、よい生育でした。少し追肥をする時期かもしれないと。。。そんな話をしていたら、隣でALTを担当されている外国の方と話しをする機会があり、根瘤菌、トマトの栽培など、久しぶりに英語であれこれと説明したつもりですが、やっぱりこれという単語が出てこなかったり。。。日々の修行が大事だと痛感でした。

最後になりましたが、お世話になりました、小松原先生をはじめとする関係の先生方にはこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。これからもさらなる連携を図ることができればと思います。よろしくお願いします。

最後になりましたが、お世話になりました、小松原先生をはじめとする関係の先生方にはこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。これからもさらなる連携を図ることができればと思います。よろしくお願いします。

わたなべしるす

今回は、生物履修生の26名が対象。「農学・生命科学入門--アブラナ科植物の自家不和合性と研究者への道--」ということで、2コマ分の講義枠を頂きましたので、前半が自家不和合性の話し、後半はキャリア教育というか、これまで歩んできた道を振り返ってということで。時間は半分ですが、先月の石川・金沢泉丘高校での講義と同じ内容。やはり、2コマ分あるのは、ゆっくりと話ができます。申し訳なかったのは、1名、昨年度の科学者のたまごの受講生がいて、その方には、2回目の同じ講義になってしまい。。。

講義の最初は、恒例の作物の花とその作物の対応付け。仙台市内なのでまた、出身地も県内のいろいろなところからということで、もう少し知っているかと思いましたが、意外や意外。3つほどしか解答がなく。。。その意味で、昨年度の天王寺高校でのほぼ全問正解というのは、驚異の世界なのでしょうか。。。もう少し食べるものに関心を持ってほしいということで、今日の講義が「国際植物の日」と連動していることを、パンフレットを使って説明し。。。また、ヒマワリのハチがどこから来てどこへ行くのか。。。これも、結構、時間がかかったというか、石川・小松高校、金沢泉丘高校と同じで。。「次は、他の花へ。。」という回答が多くて。。。これには、やっぱり頭を抱えました。もう少し花を観察してほしいものだと。。。自家不和合性、受精のところの動画は、どこで行っても、かなり満足をしてもらえるもので。。。これだけはほっとしました。

講義の最初は、恒例の作物の花とその作物の対応付け。仙台市内なのでまた、出身地も県内のいろいろなところからということで、もう少し知っているかと思いましたが、意外や意外。3つほどしか解答がなく。。。その意味で、昨年度の天王寺高校でのほぼ全問正解というのは、驚異の世界なのでしょうか。。。もう少し食べるものに関心を持ってほしいということで、今日の講義が「国際植物の日」と連動していることを、パンフレットを使って説明し。。。また、ヒマワリのハチがどこから来てどこへ行くのか。。。これも、結構、時間がかかったというか、石川・小松高校、金沢泉丘高校と同じで。。「次は、他の花へ。。」という回答が多くて。。。これには、やっぱり頭を抱えました。もう少し花を観察してほしいものだと。。。自家不和合性、受精のところの動画は、どこで行っても、かなり満足をしてもらえるもので。。。これだけはほっとしました。後半のキャリア教育については、最初にすでに将来を決めている生徒さんということで聞いてみたら、「医者」という回答がたくさんあったのは、驚きというか。。。自分たちの頃とはずいぶん違うのだなと。いくらかですが、将来を考えているというのは、よいことだと思いました。渡辺がなぜ、仙台まで来たのか、科学者になろうと思ったのかという理由もわかったのではないかと思います。もちろん、そんなちょっとしたきっかけで、人生というのができているのも、わかってもらえたと思います。そのちょっとしたきっかけ、変化に気がついてほしいと思います。科学をするのにも同じだと思いますので。

講義のあとには、イネの観察。この1週間、ずいぶん気温が上昇したからだと思います。分げつも進み、よい生育でした。少し追肥をする時期かもしれないと。。。そんな話をしていたら、隣でALTを担当されている外国の方と話しをする機会があり、根瘤菌、トマトの栽培など、久しぶりに英語であれこれと説明したつもりですが、やっぱりこれという単語が出てこなかったり。。。日々の修行が大事だと痛感でした。

講義のあとには、イネの観察。この1週間、ずいぶん気温が上昇したからだと思います。分げつも進み、よい生育でした。少し追肥をする時期かもしれないと。。。そんな話をしていたら、隣でALTを担当されている外国の方と話しをする機会があり、根瘤菌、トマトの栽培など、久しぶりに英語であれこれと説明したつもりですが、やっぱりこれという単語が出てこなかったり。。。日々の修行が大事だと痛感でした。 最後になりましたが、お世話になりました、小松原先生をはじめとする関係の先生方にはこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。これからもさらなる連携を図ることができればと思います。よろしくお願いします。

最後になりましたが、お世話になりました、小松原先生をはじめとする関係の先生方にはこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。これからもさらなる連携を図ることができればと思います。よろしくお願いします。わたなべしるす