一昨年、昨年に引き続き、七北田小学校・NSP(Nanakita Science Project)、七北田小サマー講座も、3年続けて、講師依頼があり、お引き受けしました。昨年はこの時期、すでに梅雨明けしており、ずいぶんと暑かったのを覚えていますが、今年は未だ梅雨も明けず。。。イネの作柄の方が心配になるような低温です。。。

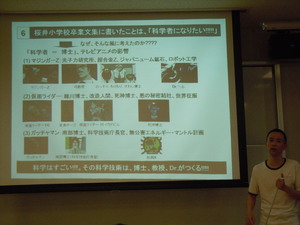

お話の内容は、渡辺が小学校から現在に至るまでを振り返り、いろいろなことを考えていたというか、失敗もしたけど、それが今に役立っていると。保護者と

一緒に参加頂いた子供さんたちの学年がまちまちと言うことから、お話しはどちらかというと、保護者の方向けに、となってしまいました。自分が小学校の頃

は、毎日、日が暮れるまで遊んでいて、けがをしたり、危ない思いをしたり。でも、そのことが今のことに役に立っていると。また、その頃の興味が、今も続い

ているというか、大事にしているというか。なので、小さい頃の体験、興味を忘れないようにしてほしいと。ぜひ、夏休みだけでなく、普段から、たくさんの体

験をしてほしいと。また、どんな職業に就きたいかなど、将来を見すえてほしいと。また、附属の資料として、渡辺が愛媛新聞に寄稿している「道標」というコラムも、6ヵ月分。また、来月の8/5には、7回目も。ぜひ、HPでご覧ください。

お話の内容は、渡辺が小学校から現在に至るまでを振り返り、いろいろなことを考えていたというか、失敗もしたけど、それが今に役立っていると。保護者と

一緒に参加頂いた子供さんたちの学年がまちまちと言うことから、お話しはどちらかというと、保護者の方向けに、となってしまいました。自分が小学校の頃

は、毎日、日が暮れるまで遊んでいて、けがをしたり、危ない思いをしたり。でも、そのことが今のことに役に立っていると。また、その頃の興味が、今も続い

ているというか、大事にしているというか。なので、小さい頃の体験、興味を忘れないようにしてほしいと。ぜひ、夏休みだけでなく、普段から、たくさんの体

験をしてほしいと。また、どんな職業に就きたいかなど、将来を見すえてほしいと。また、附属の資料として、渡辺が愛媛新聞に寄稿している「道標」というコラムも、6ヵ月分。また、来月の8/5には、7回目も。ぜひ、HPでご覧ください。

講義が終わったあとに、ずいぶんと多くの質問をいただきました。ありがとうございました。子供時代のこと、科学のこと、科学者のことなど。今回のことが刺激となり、親子で将来のことを話す良いきっかけになれば、幸いだと思います。震災時の対応についても、質問頂きました。それについてもHPに20回に分けてつづっております。参考になれば。。

最後になりましたが、夏休み前の忙しい時期にお世話頂きました、坂本校長先生、板橋教頭先生、理科の椎名先生をはじめとする七北田小学校の先生方にはお世話になりました。ありがとうございました。夏休み明けの元気な子どもたちにまた講義ができるのを楽しみにしています。

最後になりましたが、夏休み前の忙しい時期にお世話頂きました、坂本校長先生、板橋教頭先生、理科の椎名先生をはじめとする七北田小学校の先生方にはお世話になりました。ありがとうございました。夏休み明けの元気な子どもたちにまた講義ができるのを楽しみにしています。

わたなべしるす

PS. バケツイネをゆっくり見る時間がなかったのですが、理科の椎名先生が、写真を送ってくれました。少し、窒素不足かな。。肥料をあげるのがと。。

PS.のPS. 七北田小学校に、渡辺の記事を見つけました。ありがとうございました。

お話の内容は、渡辺が小学校から現在に至るまでを振り返り、いろいろなことを考えていたというか、失敗もしたけど、それが今に役立っていると。保護者と

一緒に参加頂いた子供さんたちの学年がまちまちと言うことから、お話しはどちらかというと、保護者の方向けに、となってしまいました。自分が小学校の頃

は、毎日、日が暮れるまで遊んでいて、けがをしたり、危ない思いをしたり。でも、そのことが今のことに役に立っていると。また、その頃の興味が、今も続い

ているというか、大事にしているというか。なので、小さい頃の体験、興味を忘れないようにしてほしいと。ぜひ、夏休みだけでなく、普段から、たくさんの体

験をしてほしいと。また、どんな職業に就きたいかなど、将来を見すえてほしいと。また、附属の資料として、渡辺が愛媛新聞に寄稿している「道標」というコラムも、6ヵ月分。また、来月の8/5には、7回目も。ぜひ、HPでご覧ください。

お話の内容は、渡辺が小学校から現在に至るまでを振り返り、いろいろなことを考えていたというか、失敗もしたけど、それが今に役立っていると。保護者と

一緒に参加頂いた子供さんたちの学年がまちまちと言うことから、お話しはどちらかというと、保護者の方向けに、となってしまいました。自分が小学校の頃

は、毎日、日が暮れるまで遊んでいて、けがをしたり、危ない思いをしたり。でも、そのことが今のことに役に立っていると。また、その頃の興味が、今も続い

ているというか、大事にしているというか。なので、小さい頃の体験、興味を忘れないようにしてほしいと。ぜひ、夏休みだけでなく、普段から、たくさんの体

験をしてほしいと。また、どんな職業に就きたいかなど、将来を見すえてほしいと。また、附属の資料として、渡辺が愛媛新聞に寄稿している「道標」というコラムも、6ヵ月分。また、来月の8/5には、7回目も。ぜひ、HPでご覧ください。講義が終わったあとに、ずいぶんと多くの質問をいただきました。ありがとうございました。子供時代のこと、科学のこと、科学者のことなど。今回のことが刺激となり、親子で将来のことを話す良いきっかけになれば、幸いだと思います。震災時の対応についても、質問頂きました。それについてもHPに20回に分けてつづっております。参考になれば。。

最後になりましたが、夏休み前の忙しい時期にお世話頂きました、坂本校長先生、板橋教頭先生、理科の椎名先生をはじめとする七北田小学校の先生方にはお世話になりました。ありがとうございました。夏休み明けの元気な子どもたちにまた講義ができるのを楽しみにしています。

最後になりましたが、夏休み前の忙しい時期にお世話頂きました、坂本校長先生、板橋教頭先生、理科の椎名先生をはじめとする七北田小学校の先生方にはお世話になりました。ありがとうございました。夏休み明けの元気な子どもたちにまた講義ができるのを楽しみにしています。わたなべしるす

PS. バケツイネをゆっくり見る時間がなかったのですが、理科の椎名先生が、写真を送ってくれました。少し、窒素不足かな。。肥料をあげるのがと。。

PS.のPS. 七北田小学校に、渡辺の記事を見つけました。ありがとうございました。