昨年度まで3年間のプログラムだった、all 東北大企画の「経験・体験を通して「科学を見る眼」をもつ「科学者の卵」養成プログラム」も、今年度、名称を変えて、次世代型「科学者の卵養成講座」として、継続。ただ、予算の関係で、実施規模が100名から50名に。かなり狭き門になりましたが。。

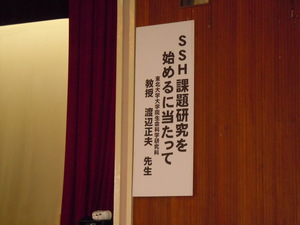

さて、その説明会の第1弾として、宮城県仙台第一高等学校。先日、研究室見学、出前講義を行ったところでもあります。プログラム変更などの関係で、1ヶ月遅れの募集となりましたが、プログラム概要、どういうコンセプトでやろうとしているのか、何を求めているのかなど、20名近い生徒の前で30minほどの説明を行いました。これまでこちらが知り得る限り、仙台第一高等学校からの受講生がいないこともあり、先輩からのコメントがないのは、チャレンジする側としては、不安なこともあるかもしれないですが、これまでの科学に対する経験、思いなどを、理論的な文章として書いてほしいと。今年から、SSH実施校にも指定されたこともあり、ぜひ、いろいろな科学にチャレンジしてほしいと。

新しい受講生がここからもと思って、楽しみになりました。最後になりましたが、今回の説明会の設定をいただきました、小松原先生、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

新しい受講生がここからもと思って、楽しみになりました。最後になりましたが、今回の説明会の設定をいただきました、小松原先生、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

わたなべしるす

PS. 説明会のあとに、SSHの関係か、部活動の関係かで、糖の分析をしたいと。。。渡辺は専門外でしたが、昔、研究室で類似のことをやっていたのを思い出しつつ。説明不足でしたら、また、連絡してみてください。渡辺より知っている方をご紹介しますので。

PS.のPS. 説明会のあと、授業を1コマ、見学させて頂きました。顕微鏡観察ですが、とてもactiveに動かれている先生の姿を見て、こちらもがんばらないと。。。と思った次第です。ありがとうございました。

さて、その説明会の第1弾として、宮城県仙台第一高等学校。先日、研究室見学、出前講義を行ったところでもあります。プログラム変更などの関係で、1ヶ月遅れの募集となりましたが、プログラム概要、どういうコンセプトでやろうとしているのか、何を求めているのかなど、20名近い生徒の前で30minほどの説明を行いました。これまでこちらが知り得る限り、仙台第一高等学校からの受講生がいないこともあり、先輩からのコメントがないのは、チャレンジする側としては、不安なこともあるかもしれないですが、これまでの科学に対する経験、思いなどを、理論的な文章として書いてほしいと。今年から、SSH実施校にも指定されたこともあり、ぜひ、いろいろな科学にチャレンジしてほしいと。

新しい受講生がここからもと思って、楽しみになりました。最後になりましたが、今回の説明会の設定をいただきました、小松原先生、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

新しい受講生がここからもと思って、楽しみになりました。最後になりましたが、今回の説明会の設定をいただきました、小松原先生、ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。わたなべしるす

PS. 説明会のあとに、SSHの関係か、部活動の関係かで、糖の分析をしたいと。。。渡辺は専門外でしたが、昔、研究室で類似のことをやっていたのを思い出しつつ。説明不足でしたら、また、連絡してみてください。渡辺より知っている方をご紹介しますので。

PS.のPS. 説明会のあと、授業を1コマ、見学させて頂きました。顕微鏡観察ですが、とてもactiveに動かれている先生の姿を見て、こちらもがんばらないと。。。と思った次第です。ありがとうございました。