今日の日中の気温も30oCを超えたようですが、朝は雨が降っており、夏という天気ではない感じ。。。梅雨明けは、まだ、ずいぶんさ気になるのでしょうか。。暑さとセミの鳴き声だけは、夏を感じているのですが。。。

6/6にこのHPから情報発信していましたが、夏休み大学探検2014「花を解剖してみよう」、4名の中学生から応募があり、当日1名、都合がつかなくなったということで、3名での実施となりました。また、

東北大がたくさんのキャンパスに分かれていることもあって、迷子になった生徒さんも。そんなこともあって、

去年とは、少し趣を変えて、最初に、市教委の方からのお話しも短く、渡辺から、このプログラムの趣旨ということで。他の多くのプログラムは、先端的なことをしてみようというのが多いのかもしれない。その中で、花を解剖する、つまり、花をばらばらにしたり、それをスケッチしたり、花の構成がどうなっているかをよくわかるようにまとめるというのは、中学生にはお粗末ではないかというご意見もあるかと。。。ただ、一方で、

昔は学校の帰り道が、自然を観察する場所。

花であったり、葉っぱであったりをちぎって分解したり、場合によっては、ゴミ捨て場のテレビを壊して中がどうなっているかを見てみる。それをすることで、様々な感性が磨かれたのだと思っています。ところが、最近は、なかなかそうした機会もない。学校で時間をとるの難しいというのが現状とか。。。では、そうした基本的なこと、分解をして、観察をして、それを書いてみる。写真を撮れば、見ているところにピントは合いますが、それ以外は見ていないのに等しい。ところがスケッチは、その全ての場所にピントを合わせて、わかるようにすること。それをすることで、比べたいものの2つの違いなどに気がつく心が養われるのではと。そんな思いでこのような、至極当たり前と思われそうなタイトルと、企画にしました。

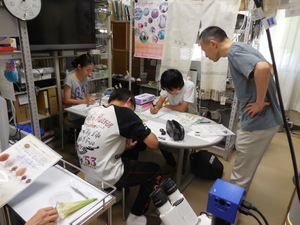

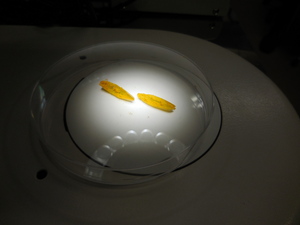

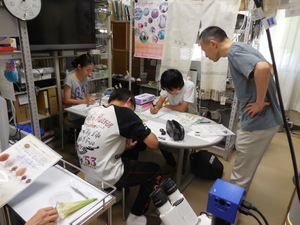

人数が少なかったことと、会議室を確保することを失念しており、研究室のテーブルで、少し手狭だったかもしれないですが、それぞれがやっていることを横目で見ながらできたのはよかったのでは。それぞれのやっていることは刺激になりますし、自分とはちがう考えでやっているのもわかるでしょうから。分解をする、スケッチをするのには大きな花の方が、better。ということで、まずは、ユリを使ってスケッチ。それぞれ個性が出ていて、何よりでした。また、市教委の方も脇に小さなテーブルを用意して、ご一緒頂いたのは、生徒さんたちにもよい刺激になったのだと思います。ありがとうございました。今回は、実体顕微鏡と倒立顕微鏡を用意して観察できるようにセット頂きました。時間の関係で、実体顕微鏡で、花粉、表皮の観察くらいでしたが、大きく拡大された、ユリの花粉を見て、皆さん、感動していたのは、企画側としても何よりでした。ユリのあとは花弁の多い花を選んで、分解をして、写真に残せなかったのですが、3Mのシーラーで、A4の用紙に並べたものを、封入。それぞれの生徒さんたちの個性が出ていて。

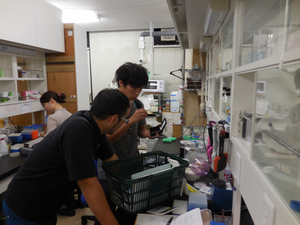

中学生にとっては、大学の研究室は見てみたいというか、どんなところだろうという興味のあるところ。特にこのような企画に参加するような生徒さんにとっては。ということで、院生の方にお願いをして、研究室の中を簡単に紹介してもらいました。中学校では見ることがないような機械など、あったのでは。ただ、あと10年もしないで、大学の研究室に配属となる学部の4年生になることを考えれば、将来の自分たちの研究していることをイメージできたのでは。。。今回の企画で渡辺の研究室、植物に興味を持ってもらえたのであれば、幸いです。ぜひ、一緒に研究をできればと思います。

修了式では、受講生の代表の方からお礼の言葉を頂き、こちらからも最初に書いたようなことを今回のことで身につけてほしいと。。。修了証を出す準備がままならなかったので、今回の企画で使ったピンセットと残っている花。自宅に戻って、また、いろいろなものを分解、解剖してみて下さい。それから、1~2年後には、

科学者の卵養成講座に応募できる高校生になるだろうということを込めて。クリアファイルを。ぜひ、高校生になったら、応募して下さいといういことで。最後は、いつものように、世界に向けて情報発信。

最後になりましたが、本企画を頂きました、仙台市教育委員会・柴田様、岩井様、安彦様をはじめとする関係の方々に、お礼申し上げます。次年度以降も、同じようなテーマかもしれないですが、また、コラボできればと思います。また、研究室のスタッフ、院生の方々には、資料の準備、設営、実施、後片付けなど、様々な面をお手伝い頂きました。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 少し時間をoverした関係で、この11月の

職場体験で、仙台第二中の2名の生徒さんがいらっしゃる問いことで、担当の先生がご挨拶に。

仙台第二中は、いわゆる、渡辺がここ数年

出前講義にいっている木町通小学校が通うようになる中学校。もしかしたら、出前講義でお会いした方にまた、というのも楽しみになってきました。この打合せの少し前に、この両企画のとりまとめをして頂いている総務係の担当の方が見えられて、両方の担当者での情報交換もできました。ありがとうございました。とりまとめをして頂いている事務同士の意思の疎通があってこそ、こちらも心置きなくプログラムを実施できますので。なにより、実際に実施するこちらがしっかりとした計画を立てるようにしたいと思いますので。。。

PS.のPS. 明後日の土曜日は、今年度最初の

科学者の卵養成講座。今年から、飛翔型と名前を冠して、4年間のプログラムに。

その1番バッターとして、渡辺が講義をと。。。何のことはない、事務局であることから、このプログラムの趣旨説明をすることも含めてということで。。。

大学本部のtop pageにプレスリリースもなされ、そこに渡辺の名前があるというのも。。。久しぶり。。。今度はきちんとした研究をして、プレスリリースをしたいものだと。。。

PS.のPS.のPS. 8/1(金)、今朝ほど、市教委の担当の先生から、今回の実習が受講した生徒さん、市教委の方にもとても好評であったという連絡を頂きました。今回は植物のことを学んだだけかもしれないですが、観察する大切さをしっかり学習してくれていたので、植物以外のこともしっかりと見えてくると思います。がんばって下さい。ありがとうございました。