仙台は今日、雨だけど蒸し暑い一日となっております。

もう、関東は梅雨明けしたらしいですね。カラ梅雨でしたねえ。。

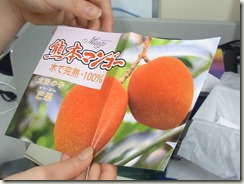

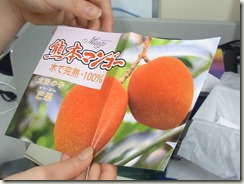

さて、先週金曜日、古武城さんが毎年恒例、例のブツを持ってきてくれました!

そう、マンゴーです!なんて日だ!

毎年、マンゴーを送って下さる、古武城さんのご実家の皆様方、ありがとうございます。

早速、古武城さんが切り分けてくれました。素晴らしい手際。

みずみずしい果汁あふれる、ツヤツヤマンゴー。今年も非常に美味しく頂きました。

"はじめて食べたけど、今までのマンゴーが食べられなくなりそう。"

"うまーーーーーー。あまーーーーーーー。"

"もう一個食べとこ。"

"次食べるのはいつになるか。。。(遠い目)"

などの感想が飛び交っていました。

ついでに温室ミズナも全部収穫し、黒ニンニクマヨネーズ味噌に和えて、出しました。

渡辺先生のお土産。黒ニンニクを使ってみましたよー!

ミズナがだいぶ育ってしまい、硬くなってしまったので、茹でて水にさらしてから和えましたが。。。

"うまい。"

"この食べ方は、クセが抑えられて食べやすい。"

"しゃきしゃきする。"

"黒ニンニク、味噌に合うねえ。"

などの感想が出ていました。よかった。

須藤くんのお土産、栃木名物イチゴのカレーも食べました。

(↑リンクからamazonのページに飛びます。パッケージが見られます。)

イチゴピューレ由来の、イチゴの種が入ってますよ(写真右)。

"粒??粒入ってますよ??"

"あまい。。。すっぱい。。。か??"

"カレーの香りのあとイチゴの香りするかも。。。"

"でも普通に美味しい。"

などの感想が出ていました。美味しかったです。

マンゴー提供・古武城さん、黒ニンニク提供・渡辺先生、イチゴカレー提供・須藤くん、ありがとうございました!

そんなこんなで、いろいろ盛りだくさんの豪華な、栄養的にもバランス取れた昼食になりました。

増子(鈴木)

後日談。

今年もマンゴーを植えたよ(7/8)。いままでの生長記録(最近さぼってるけど)はこちら。

乾かしたマンゴーの種、皮を取って。。。中に種があるのね。

鉢に入れて、マンゴー3号のできあがり。大きくなるといいなあ。

1号と2号は、葉の病気がひどくって。。。葉を全部落とし、頂芽を切りました。

マンゴーはある程度育ったら、てっぺんを切らないと枝分かれしないらしいの。

頑張って再生してほしいです。