小学校の頃までは、友達と将棋をすることがよくあった。ただ、どうやっても勝てない友達もいたこともあってあろうか。そのあとは、ほとんどやっていない。ただ、プロ棋士戦については、新聞、netなどで見ることがある。どんな戦略、戦術を使うのかというのは、少しくらいではあるが、将棋が分かることもあって、解説などを見ていると、なるほどと思うことが多い。先日の第71期将棋名人戦七番勝負の第2局を見ていて、誰かの解説のなかに、興味深いものがあった。第1局で「相掛かり」で先手盤の羽生挑戦者が負けた。第2局は先後かわって、森内名人の先手盤。戦術をどうするかには、先手、後手に関わらず、それぞれのideaがあるわけであるが、第2局でも後手盤の羽生挑戦者があえて、「相掛かり」戦法をとった。第1局で負けた戦術をとるのか、とらないのか、これは難しい問題かも知れないが、とって勝つと言うことは、第1局の負けを克服して、有利になるのではと言う解説が。。。なるほど。考え方のどこに、「力点」をおくのか。それによって、取り得る手順のなかから、これという一手を選ぶわけである。その選んだ力点の相互作用によって、流れができ、結果的、勝負が決まるのかも知れない。もちろん、このことは、将棋という場面だけでなく、研究をしていても、ここというポイントで、どうするのか、どう考えるのかで、持久戦になるのか、急戦になるのかも違ってくる。研究の展開が早くなった現在、今の研究の力点がどこにあり、どの様な戦略、戦術を使うのかを考えるのは、研究以外からでも、ずいぶん学ぶところはあるような気がする。

同じく小学校の頃に、学校が終わったあと、土日にやること。稲刈りあとの田んぼ、広場での草野球。当たっても危なくない、ガラスが割れないにくいなどの軟式テニスボールを使って。屋根の樋に挟まったり、草むらを探したり。遊びというか、スポーツは野球であった。高校の時には、サッカー部の友達が、World Cupのことを話していて、最初は理解できなかった。はじめてWorld Cupを見たのは、学部3年生の時。決勝戦を見ながら、植物病理学のカビの実験のレポートを書いていたのを覚えている。その頃は、野球とサッカーは、並列だった。野球は今でも、「大洋ホエールズ」を応援している。心の中では。湘南電車カラーのオレンジと緑のユニフォームに思い入れがある。サッカーのすごさというか、日本の立ち位置というか、それを理解したのは、World Cupに日本が初めて出場して、勝てなかったとき。欧州、南米のサッカーのすごいこと。技術、戦術、どれをとってもであった。ちょうどそのころ、Jリーグが始まり、欧州、南米からのプレーヤーのすごさは、これでもかというものがあった。何がそうさせたのか、その根冠は、なにより「プロ意識」であったような気がする。そんなものを見えてきたからであろうか、最近は、サッカーを見ることが多くなった。仙台のチーム、「ベガルタ仙台」。ここからもプロ意識を学びたい。もちろん、「大洋ホエールズ」からも。。。

同じく小学校の頃に、学校が終わったあと、土日にやること。稲刈りあとの田んぼ、広場での草野球。当たっても危なくない、ガラスが割れないにくいなどの軟式テニスボールを使って。屋根の樋に挟まったり、草むらを探したり。遊びというか、スポーツは野球であった。高校の時には、サッカー部の友達が、World Cupのことを話していて、最初は理解できなかった。はじめてWorld Cupを見たのは、学部3年生の時。決勝戦を見ながら、植物病理学のカビの実験のレポートを書いていたのを覚えている。その頃は、野球とサッカーは、並列だった。野球は今でも、「大洋ホエールズ」を応援している。心の中では。湘南電車カラーのオレンジと緑のユニフォームに思い入れがある。サッカーのすごさというか、日本の立ち位置というか、それを理解したのは、World Cupに日本が初めて出場して、勝てなかったとき。欧州、南米のサッカーのすごいこと。技術、戦術、どれをとってもであった。ちょうどそのころ、Jリーグが始まり、欧州、南米からのプレーヤーのすごさは、これでもかというものがあった。何がそうさせたのか、その根冠は、なにより「プロ意識」であったような気がする。そんなものを見えてきたからであろうか、最近は、サッカーを見ることが多くなった。仙台のチーム、「ベガルタ仙台」。ここからもプロ意識を学びたい。もちろん、「大洋ホエールズ」からも。。。

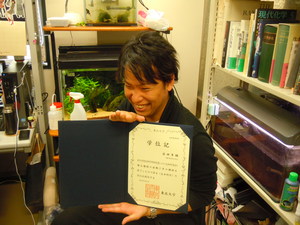

成長に伴い、学校に進み、そこでの名称というか、児童、生徒、学生となる。昔とある先生が、生徒と学生の違い。おもしろいことをいっていた。「生徒とは、いたずらに生きること、学生とは、生きることを学ぶこと。」なるほど。。では、その時代に、プロ意識というのは。。。自分自身を振り返ると、高校生であった生徒の時代になかったような気がする。大学になって、学部の3年生の時、農学の様々な講義を受けながら、この講義で学んだことを活かして、めしを食うのだと思った。この時点から、プロ意識があったのかというと、。。。。よくわからない。何をもって、プロ意識というのか、難しいからかも知れない。。。ひとそれぞれかも知れないが、これは自分が一番、というものができたり、したりするとき、プロ意識の始まりなのかも知れない。大学時代の師匠の日向先生から、「君に任せている研究は、誰よりも君が一番よく知っているわけだから、こちらと君とは、evenである。」と言われたことがある。それくらい責任を持って、実験、研究に取り組んでほしいと言うことだと思った。同じ言葉を毎年、年度初めのゼミはじめで、話をする。言葉は少し違うかも知れないが、ニュアンスはそのままで。。。そんなとき、この言葉を学んで卒業した学生さんが、社会人となって研究室を訪ねてくれた。何ともいえないうれしさがあった。論語の「学而第一 1」の漢文の言葉を思い出した。「友の遠方より来たるあり、。。。。」。高校の漢文の時間に学んだことの1つである。この連休に来てくれた卒業生が、学生さんでなく、プロ意識を持った社会人として、一回り成長して見えた。何ともうれしい5/3であった。また、いらしてください。楽しみにしています。

わたなべしるす

PS. 今日は、憲法記念日であり、また、1つ年をとったらしい。。。それを祝ってくれた学生さん達。ありがとうございました。感動でした。本当にありがとう。

PS.のPS. 5/15(水)、アルバイトの学生さんと連休明け初めてお目にかかって。。。仕事には来てくれていたのですが、こちらが、出前講義等でかけていて、すれ違いでした。そうしたら、「お誕△日、おめでとうございます。」と、いって、プレゼントまで。うれしい限りです。ありがとうございます。夏に向けての涼しげなものでした。。。

PS.のPS. 5/15(水)、アルバイトの学生さんと連休明け初めてお目にかかって。。。仕事には来てくれていたのですが、こちらが、出前講義等でかけていて、すれ違いでした。そうしたら、「お誕△日、おめでとうございます。」と、いって、プレゼントまで。うれしい限りです。ありがとうございます。夏に向けての涼しげなものでした。。。

同じく小学校の頃に、学校が終わったあと、土日にやること。稲刈りあとの田んぼ、広場での草野球。当たっても危なくない、ガラスが割れないにくいなどの軟式テニスボールを使って。屋根の樋に挟まったり、草むらを探したり。遊びというか、スポーツは野球であった。高校の時には、サッカー部の友達が、World Cupのことを話していて、最初は理解できなかった。はじめてWorld Cupを見たのは、学部3年生の時。決勝戦を見ながら、植物病理学のカビの実験のレポートを書いていたのを覚えている。その頃は、野球とサッカーは、並列だった。野球は今でも、「大洋ホエールズ」を応援している。心の中では。湘南電車カラーのオレンジと緑のユニフォームに思い入れがある。サッカーのすごさというか、日本の立ち位置というか、それを理解したのは、World Cupに日本が初めて出場して、勝てなかったとき。欧州、南米のサッカーのすごいこと。技術、戦術、どれをとってもであった。ちょうどそのころ、Jリーグが始まり、欧州、南米からのプレーヤーのすごさは、これでもかというものがあった。何がそうさせたのか、その根冠は、なにより「プロ意識」であったような気がする。そんなものを見えてきたからであろうか、最近は、サッカーを見ることが多くなった。仙台のチーム、「ベガルタ仙台」。ここからもプロ意識を学びたい。もちろん、「大洋ホエールズ」からも。。。

同じく小学校の頃に、学校が終わったあと、土日にやること。稲刈りあとの田んぼ、広場での草野球。当たっても危なくない、ガラスが割れないにくいなどの軟式テニスボールを使って。屋根の樋に挟まったり、草むらを探したり。遊びというか、スポーツは野球であった。高校の時には、サッカー部の友達が、World Cupのことを話していて、最初は理解できなかった。はじめてWorld Cupを見たのは、学部3年生の時。決勝戦を見ながら、植物病理学のカビの実験のレポートを書いていたのを覚えている。その頃は、野球とサッカーは、並列だった。野球は今でも、「大洋ホエールズ」を応援している。心の中では。湘南電車カラーのオレンジと緑のユニフォームに思い入れがある。サッカーのすごさというか、日本の立ち位置というか、それを理解したのは、World Cupに日本が初めて出場して、勝てなかったとき。欧州、南米のサッカーのすごいこと。技術、戦術、どれをとってもであった。ちょうどそのころ、Jリーグが始まり、欧州、南米からのプレーヤーのすごさは、これでもかというものがあった。何がそうさせたのか、その根冠は、なにより「プロ意識」であったような気がする。そんなものを見えてきたからであろうか、最近は、サッカーを見ることが多くなった。仙台のチーム、「ベガルタ仙台」。ここからもプロ意識を学びたい。もちろん、「大洋ホエールズ」からも。。。成長に伴い、学校に進み、そこでの名称というか、児童、生徒、学生となる。昔とある先生が、生徒と学生の違い。おもしろいことをいっていた。「生徒とは、いたずらに生きること、学生とは、生きることを学ぶこと。」なるほど。。では、その時代に、プロ意識というのは。。。自分自身を振り返ると、高校生であった生徒の時代になかったような気がする。大学になって、学部の3年生の時、農学の様々な講義を受けながら、この講義で学んだことを活かして、めしを食うのだと思った。この時点から、プロ意識があったのかというと、。。。。よくわからない。何をもって、プロ意識というのか、難しいからかも知れない。。。ひとそれぞれかも知れないが、これは自分が一番、というものができたり、したりするとき、プロ意識の始まりなのかも知れない。大学時代の師匠の日向先生から、「君に任せている研究は、誰よりも君が一番よく知っているわけだから、こちらと君とは、evenである。」と言われたことがある。それくらい責任を持って、実験、研究に取り組んでほしいと言うことだと思った。同じ言葉を毎年、年度初めのゼミはじめで、話をする。言葉は少し違うかも知れないが、ニュアンスはそのままで。。。そんなとき、この言葉を学んで卒業した学生さんが、社会人となって研究室を訪ねてくれた。何ともいえないうれしさがあった。論語の「学而第一 1」の漢文の言葉を思い出した。「友の遠方より来たるあり、。。。。」。高校の漢文の時間に学んだことの1つである。この連休に来てくれた卒業生が、学生さんでなく、プロ意識を持った社会人として、一回り成長して見えた。何ともうれしい5/3であった。また、いらしてください。楽しみにしています。

わたなべしるす

PS. 今日は、憲法記念日であり、また、1つ年をとったらしい。。。それを祝ってくれた学生さん達。ありがとうございました。感動でした。本当にありがとう。

PS.のPS. 5/15(水)、アルバイトの学生さんと連休明け初めてお目にかかって。。。仕事には来てくれていたのですが、こちらが、出前講義等でかけていて、すれ違いでした。そうしたら、「お誕△日、おめでとうございます。」と、いって、プレゼントまで。うれしい限りです。ありがとうございます。夏に向けての涼しげなものでした。。。

PS.のPS. 5/15(水)、アルバイトの学生さんと連休明け初めてお目にかかって。。。仕事には来てくれていたのですが、こちらが、出前講義等でかけていて、すれ違いでした。そうしたら、「お誕△日、おめでとうございます。」と、いって、プレゼントまで。うれしい限りです。ありがとうございます。夏に向けての涼しげなものでした。。。