皆様、こんにちは。岩手大学の21世紀COEプログラムで研究員として採用されている風間です。8月17日から8月22日まで、フィンランド・タンペレで開催されていたFESPB2008(ヨーロッパの植物生理学会)に参加してきました。

まず、タンペレという都市ですが、フィンランドでは第三の規模の都市だそうです。ただ、そんなに大規模な感じはしなくて、こじんまりとした都市でした。観光都市というよりか、工業都市のようです。ただ、街中にはムーミン(フィンランド生まれのキャラクター)に関する博物館もあるようです(残念ながら、僕は行けませんでした。。。)。

学会自体は、生理学会というだけあってストレス関係・病理関係・ホルモン関係を題材にした研究がやはり多かったです。実際に演題数を比較したわけではないので、分からないのですが、日本の植物生理学会より規模は少し小さな感じを受けました。

また、レクチャーを受けていると、バイオ燃料と食料不足の問題を解決するための農学的な研究がさまざまな視点から行われているのを感じることができました。エネルギーと食料は、生きていく上でなくてはならないものなので、その二つの問題に対する自分なりの考えを探りながら研究を進めていかなくてはいかないのでしょう。

写真は、学会が行われたタンペレホールと、学会最終日の昼食です。フィンランドでは、お肉料理に写真のようにベリーのジャムを付けあわせるそうです。最後の写真は、マーケットでの風景。色とりどりの野菜・ベリー・キノコが山のように並んでいます。

風間

8/27にJSTがサポートしているSSH(Super Science High School)事業の指定校である愛媛県立松山南高校で、アブラナ科植物多様性特別講義、出前講義を行ってきました。アブラナ科植物の多様な形、自家不和合性等を講義しました。東北地区での「SSHアブラナプロジェクト・ミニコンソーシアム」を全国に展開するための準備でもありました。

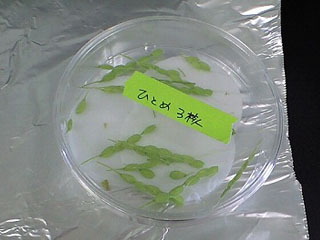

8/27にJSTがサポートしているSSH(Super Science High School)事業の指定校である愛媛県立松山南高校で、アブラナ科植物多様性特別講義、出前講義を行ってきました。アブラナ科植物の多様な形、自家不和合性等を講義しました。東北地区での「SSHアブラナプロジェクト・ミニコンソーシアム」を全国に展開するための準備でもありました。 愛媛県立丹原高校で、自家不和合性、生殖の不思議、品種改良などをテーマに講義を行ってきました。ここ3年、毎年、講義、実習などを行っています。今年は、いくつかの学年、学科の混成だったのですが、受粉・受精の動画の場面などでは、身を乗り出して、画面を見ていたのは、印象的でした。講義のあとに質問に来てくれた生徒さんもいて、熱心さが見えました。ありがとうございました。

愛媛県立丹原高校で、自家不和合性、生殖の不思議、品種改良などをテーマに講義を行ってきました。ここ3年、毎年、講義、実習などを行っています。今年は、いくつかの学年、学科の混成だったのですが、受粉・受精の動画の場面などでは、身を乗り出して、画面を見ていたのは、印象的でした。講義のあとに質問に来てくれた生徒さんもいて、熱心さが見えました。ありがとうございました。