先週末はずいぶん暑かったのですが、今週の天気を見る限り、30oCを越える日はなさそうです。ようやく、秋らしくなりつつあるのかもしれません。イネの時期から、アブラナの時期に。。涼しいくらいの方が落ち着きます。

昨日の日曜日は、宮城県仙台第一高等学校・「一高祭」。それに重ねたというよりは、そんな時の方が、ゆっくり議論できるのではと。。。失敗したのは、いつものカメラを持って出なかったこと。。。おかげでイネ、アブラナをずいぶん、生徒さんと小松原先生と観察したのですが、写真が。。。申し訳ありません。ほとんどのイネが出穂し、コシヒカリベースの出穂期が違う品種は、想定通り、出穂期がずれていて。。。あとは、indica、日印交雑なども植えていたのが、出穂していて、芒というか、のげというか、。。それも多様性があって。。。籾の中では胚乳がまだ固まってない状態でした。そうした観察ポイントを伝授して。。。

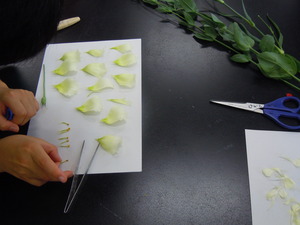

アブラナの方は、品種間を区別する遺伝子。。。結構難しいもので。。。。こちらの方は、ずいぶんと頭を抱えました。先生と生徒さんの方でも検討するということで、こちらでも新規な遺伝子がなにかないか。。。。かなり難し宿題になりました。

で、そのあたりで、labに戻ってと思ったところに、小松原先生が宮城第一高校時代に理数科の生徒さんを指導していて、その方々が卒業して、それぞれの道で。。と、総勢、5名が。。この年代は渡辺が自家不和合性の出前講義を行っており。。。覚えてくれた方もいましたし、なんと、渡辺の基礎ゼミをとってくれていた学生さんともばったり。また、共同研究をしている先生の大学の学生さんも。。。世の中狭すぎです。。。びっくりの連続でした。昔のことから、これからの遺伝学というか、ゲノミクスというか、そんなことを話していたら、あっという間でした。また、ぜひ、こうした交流ができればと思います。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 前日には、うちの研究室の田口さんが、イネの観察にいってくれたそうです。こうしたら、ああしたらと。。とてもniceなsuggestion、ありがとうでした。

昨日の日曜日は、宮城県仙台第一高等学校・「一高祭」。それに重ねたというよりは、そんな時の方が、ゆっくり議論できるのではと。。。失敗したのは、いつものカメラを持って出なかったこと。。。おかげでイネ、アブラナをずいぶん、生徒さんと小松原先生と観察したのですが、写真が。。。申し訳ありません。ほとんどのイネが出穂し、コシヒカリベースの出穂期が違う品種は、想定通り、出穂期がずれていて。。。あとは、indica、日印交雑なども植えていたのが、出穂していて、芒というか、のげというか、。。それも多様性があって。。。籾の中では胚乳がまだ固まってない状態でした。そうした観察ポイントを伝授して。。。

アブラナの方は、品種間を区別する遺伝子。。。結構難しいもので。。。。こちらの方は、ずいぶんと頭を抱えました。先生と生徒さんの方でも検討するということで、こちらでも新規な遺伝子がなにかないか。。。。かなり難し宿題になりました。

で、そのあたりで、labに戻ってと思ったところに、小松原先生が宮城第一高校時代に理数科の生徒さんを指導していて、その方々が卒業して、それぞれの道で。。と、総勢、5名が。。この年代は渡辺が自家不和合性の出前講義を行っており。。。覚えてくれた方もいましたし、なんと、渡辺の基礎ゼミをとってくれていた学生さんともばったり。また、共同研究をしている先生の大学の学生さんも。。。世の中狭すぎです。。。びっくりの連続でした。昔のことから、これからの遺伝学というか、ゲノミクスというか、そんなことを話していたら、あっという間でした。また、ぜひ、こうした交流ができればと思います。ありがとうございました。

わたなべしるす

PS. 前日には、うちの研究室の田口さんが、イネの観察にいってくれたそうです。こうしたら、ああしたらと。。とてもniceなsuggestion、ありがとうでした。