県内の水田では稲刈りがずいぶんと進みつつあるようです。今年の東北の作況指数は「102」。やや良という数字でした。7月までずいぶんと涼しかったのが、こたえたのでしょうか。もちろん、8月が暑かったので、そのぶん、回復したと思いますが。。。

さて、宮城県仙台第一高等学校での多様なイネの栽培研究も、実りの時期。1ヶ月ほど前に伺った時には、カメラがなくて写真がなかったのですが、今回は用意をして。。。細かく見てみると、ほとんどの穂で、スズメか何か、いずれ、鳥害でやられていて。。。町中だと、農学部でもそうでしたが、網掛けをしないといけないということを思い知らされました。実験をしている生徒さんたちは、唖然としていました。。。トリの賢さに。。。これまで分げつ、出穂期など様々なものを観察してきたので、最後の収量調査と思っていましたが、収量そのものを調査するのは、少し難しそうでした。

さて、宮城県仙台第一高等学校での多様なイネの栽培研究も、実りの時期。1ヶ月ほど前に伺った時には、カメラがなくて写真がなかったのですが、今回は用意をして。。。細かく見てみると、ほとんどの穂で、スズメか何か、いずれ、鳥害でやられていて。。。町中だと、農学部でもそうでしたが、網掛けをしないといけないということを思い知らされました。実験をしている生徒さんたちは、唖然としていました。。。トリの賢さに。。。これまで分げつ、出穂期など様々なものを観察してきたので、最後の収量調査と思っていましたが、収量そのものを調査するのは、少し難しそうでした。

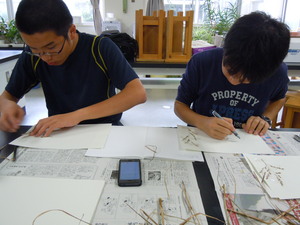

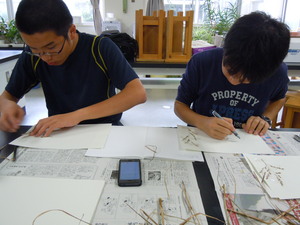

そこで、昔、学部の学生実験の頃にやったのを思い出して、紙の上に、穂を広げて貼り付けて。。。穂が分枝している様子を観察したり、数えたり。いわゆる、一次枝梗、二次枝梗などなど。。。1つの種子から出発して、こんなにも増えることを実感してもらったと思います。これまでに観察し続けてきた、分げつ数、出穂期などのdataと統合して、何かおもしろそうなことが言えないか、ぜひ、検討してみて下さい。個々の品種の違いを理解すること、つまり、何と何は同じ形質を持っている、でも、他は違うとか、。。考えることはたくさんありますので。。。

そこで、昔、学部の学生実験の頃にやったのを思い出して、紙の上に、穂を広げて貼り付けて。。。穂が分枝している様子を観察したり、数えたり。いわゆる、一次枝梗、二次枝梗などなど。。。1つの種子から出発して、こんなにも増えることを実感してもらったと思います。これまでに観察し続けてきた、分げつ数、出穂期などのdataと統合して、何かおもしろそうなことが言えないか、ぜひ、検討してみて下さい。個々の品種の違いを理解すること、つまり、何と何は同じ形質を持っている、でも、他は違うとか、。。考えることはたくさんありますので。。。

アブラナの方は、品種間を区別する遺伝子がやはり難しいということで、種間の違いをまず明らかにするという方向で、調整してみました。うまくいってくれることを。。

アブラナの方は、品種間を区別する遺伝子がやはり難しいということで、種間の違いをまず明らかにするという方向で、調整してみました。うまくいってくれることを。。

最後に、指導されている小松原先生とこの秋の実験系などを含めて、ポイントとなることをいくつか議論できたのも、イネの収穫同様、大事なことでした。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

わたなべしるす

さて、宮城県仙台第一高等学校での多様なイネの栽培研究も、実りの時期。1ヶ月ほど前に伺った時には、カメラがなくて写真がなかったのですが、今回は用意をして。。。細かく見てみると、ほとんどの穂で、スズメか何か、いずれ、鳥害でやられていて。。。町中だと、農学部でもそうでしたが、網掛けをしないといけないということを思い知らされました。実験をしている生徒さんたちは、唖然としていました。。。トリの賢さに。。。これまで分げつ、出穂期など様々なものを観察してきたので、最後の収量調査と思っていましたが、収量そのものを調査するのは、少し難しそうでした。

さて、宮城県仙台第一高等学校での多様なイネの栽培研究も、実りの時期。1ヶ月ほど前に伺った時には、カメラがなくて写真がなかったのですが、今回は用意をして。。。細かく見てみると、ほとんどの穂で、スズメか何か、いずれ、鳥害でやられていて。。。町中だと、農学部でもそうでしたが、網掛けをしないといけないということを思い知らされました。実験をしている生徒さんたちは、唖然としていました。。。トリの賢さに。。。これまで分げつ、出穂期など様々なものを観察してきたので、最後の収量調査と思っていましたが、収量そのものを調査するのは、少し難しそうでした。 そこで、昔、学部の学生実験の頃にやったのを思い出して、紙の上に、穂を広げて貼り付けて。。。穂が分枝している様子を観察したり、数えたり。いわゆる、一次枝梗、二次枝梗などなど。。。1つの種子から出発して、こんなにも増えることを実感してもらったと思います。これまでに観察し続けてきた、分げつ数、出穂期などのdataと統合して、何かおもしろそうなことが言えないか、ぜひ、検討してみて下さい。個々の品種の違いを理解すること、つまり、何と何は同じ形質を持っている、でも、他は違うとか、。。考えることはたくさんありますので。。。

そこで、昔、学部の学生実験の頃にやったのを思い出して、紙の上に、穂を広げて貼り付けて。。。穂が分枝している様子を観察したり、数えたり。いわゆる、一次枝梗、二次枝梗などなど。。。1つの種子から出発して、こんなにも増えることを実感してもらったと思います。これまでに観察し続けてきた、分げつ数、出穂期などのdataと統合して、何かおもしろそうなことが言えないか、ぜひ、検討してみて下さい。個々の品種の違いを理解すること、つまり、何と何は同じ形質を持っている、でも、他は違うとか、。。考えることはたくさんありますので。。。 アブラナの方は、品種間を区別する遺伝子がやはり難しいということで、種間の違いをまず明らかにするという方向で、調整してみました。うまくいってくれることを。。

アブラナの方は、品種間を区別する遺伝子がやはり難しいということで、種間の違いをまず明らかにするという方向で、調整してみました。うまくいってくれることを。。最後に、指導されている小松原先生とこの秋の実験系などを含めて、ポイントとなることをいくつか議論できたのも、イネの収穫同様、大事なことでした。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

わたなべしるす