4年連続のNSP七北田小サマー講座。春先から、田植え、キャベツとブロッコリーなどの講義に伺い、NSP(Nanakita Science Project)の方も順調に進展しているかと。また、NSPの卒業生の方が、中学校に進んで研究室の方に訪問してくれたりしました。また、今週の後半には、「夏休み大学探検2013」という形で、仙台市教育委員会との連携ですが、NSPの卒業生の方が実験にいらっしゃいます。ありがたいことです。

さて、NSP七北田小サマー講座は、保護者と子供さんが一緒になってという、例年取りの形で。講義内容は、いわゆる「キャリア教育」。渡辺自身をモデルとして、小学校時代から現在に至るまで、どの様に過ごして、何を考えてきたのか、といういつものお話し。

さて、NSP七北田小サマー講座は、保護者と子供さんが一緒になってという、例年取りの形で。講義内容は、いわゆる「キャリア教育」。渡辺自身をモデルとして、小学校時代から現在に至るまで、どの様に過ごして、何を考えてきたのか、といういつものお話し。

小中学生は、昭和40-50年代に過ごし、その時、どんなことをして、どんな失敗をして、それから何を学んだのか。最近は、失敗をすることを恐れて、親が先回りするということを多く目にしたり、聞いたりします。そうではなくて、小さい時に、小さな失敗をすることが、大きくなって、その失敗が生きてくると。ぜひ、いろいろなことにトライしてもらえればと思います。トライという意味では、あやとりをみんなの前でやってくれた子供さんも。たいしたものだと思いました。

小中学生は、昭和40-50年代に過ごし、その時、どんなことをして、どんな失敗をして、それから何を学んだのか。最近は、失敗をすることを恐れて、親が先回りするということを多く目にしたり、聞いたりします。そうではなくて、小さい時に、小さな失敗をすることが、大きくなって、その失敗が生きてくると。ぜひ、いろいろなことにトライしてもらえればと思います。トライという意味では、あやとりをみんなの前でやってくれた子供さんも。たいしたものだと思いました。

前半は子供さんたちが多く、ちょうど、小学生の頃の話ができ、後半にかけて、保護者の方々が多く参加頂いたので、人生の選択ということについて、うまく話ができたのではと思います。

前半は子供さんたちが多く、ちょうど、小学生の頃の話ができ、後半にかけて、保護者の方々が多く参加頂いたので、人生の選択ということについて、うまく話ができたのではと思います。

今年は配布を失念していたのですが、昨年11回、愛媛新聞に寄稿した「道標」の案内と先の日曜日まで河北新報に掲載していた「科学の泉」についても、最後にご紹介しておきました。HPには難しいことではなく、いろいろなことがあるので、ぜひ、見て頂ければと。。

講義が終わったあとに、いくつか質問をいただきました。ありがとうございました。子供時代のこと、学習のことなど。今回のことが刺激となり、親子で将来のことを話す良いきっかけになれば、幸いだと思います。今は小さくても、将来、大きくなるために、いろいろなことを話して頂ければと。。

最後になりましたが、夏休み前の忙しい時期にお世話頂きました、校長先生、教頭先生、理科の椎名先生をはじめとする七北田小学校の先生方にはお世話になりました。ありがとうございました。夏休み明けの元気な子どもたちにまた講義ができるのを楽しみにしています。

最後になりましたが、夏休み前の忙しい時期にお世話頂きました、校長先生、教頭先生、理科の椎名先生をはじめとする七北田小学校の先生方にはお世話になりました。ありがとうございました。夏休み明けの元気な子どもたちにまた講義ができるのを楽しみにしています。

わたなべしるす

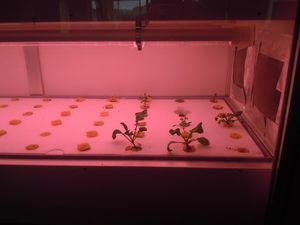

PS. 講義終了後、理科の椎名先生と野生イネの10品種の観察と給食のメロンの種が発芽したというか、すでに、メロンの苗になっているものを拝見しました。周りに、virusにかかって、萎凋している植物も多く見られ、少し注意が必要かなと。

イネは、少し窒素肥料不足で、色が薄くなっているのが気になりました。ぜひ、追肥をお願いできればと思います。先週あたりから、ちょうど梅雨前線が近いようで、仙台らしい梅雨寒になっていて。。少し生育が心配になっていますが、梅雨が明ければ、暑い夏になって、イネが実ったり、メロンの花というか、開花、結実が起きるのではと楽しみにしております。

イネは、少し窒素肥料不足で、色が薄くなっているのが気になりました。ぜひ、追肥をお願いできればと思います。先週あたりから、ちょうど梅雨前線が近いようで、仙台らしい梅雨寒になっていて。。少し生育が心配になっていますが、梅雨が明ければ、暑い夏になって、イネが実ったり、メロンの花というか、開花、結実が起きるのではと楽しみにしております。

さて、NSP七北田小サマー講座は、保護者と子供さんが一緒になってという、例年取りの形で。講義内容は、いわゆる「キャリア教育」。渡辺自身をモデルとして、小学校時代から現在に至るまで、どの様に過ごして、何を考えてきたのか、といういつものお話し。

さて、NSP七北田小サマー講座は、保護者と子供さんが一緒になってという、例年取りの形で。講義内容は、いわゆる「キャリア教育」。渡辺自身をモデルとして、小学校時代から現在に至るまで、どの様に過ごして、何を考えてきたのか、といういつものお話し。 小中学生は、昭和40-50年代に過ごし、その時、どんなことをして、どんな失敗をして、それから何を学んだのか。最近は、失敗をすることを恐れて、親が先回りするということを多く目にしたり、聞いたりします。そうではなくて、小さい時に、小さな失敗をすることが、大きくなって、その失敗が生きてくると。ぜひ、いろいろなことにトライしてもらえればと思います。トライという意味では、あやとりをみんなの前でやってくれた子供さんも。たいしたものだと思いました。

小中学生は、昭和40-50年代に過ごし、その時、どんなことをして、どんな失敗をして、それから何を学んだのか。最近は、失敗をすることを恐れて、親が先回りするということを多く目にしたり、聞いたりします。そうではなくて、小さい時に、小さな失敗をすることが、大きくなって、その失敗が生きてくると。ぜひ、いろいろなことにトライしてもらえればと思います。トライという意味では、あやとりをみんなの前でやってくれた子供さんも。たいしたものだと思いました。

前半は子供さんたちが多く、ちょうど、小学生の頃の話ができ、後半にかけて、保護者の方々が多く参加頂いたので、人生の選択ということについて、うまく話ができたのではと思います。

前半は子供さんたちが多く、ちょうど、小学生の頃の話ができ、後半にかけて、保護者の方々が多く参加頂いたので、人生の選択ということについて、うまく話ができたのではと思います。今年は配布を失念していたのですが、昨年11回、愛媛新聞に寄稿した「道標」の案内と先の日曜日まで河北新報に掲載していた「科学の泉」についても、最後にご紹介しておきました。HPには難しいことではなく、いろいろなことがあるので、ぜひ、見て頂ければと。。

講義が終わったあとに、いくつか質問をいただきました。ありがとうございました。子供時代のこと、学習のことなど。今回のことが刺激となり、親子で将来のことを話す良いきっかけになれば、幸いだと思います。今は小さくても、将来、大きくなるために、いろいろなことを話して頂ければと。。

最後になりましたが、夏休み前の忙しい時期にお世話頂きました、校長先生、教頭先生、理科の椎名先生をはじめとする七北田小学校の先生方にはお世話になりました。ありがとうございました。夏休み明けの元気な子どもたちにまた講義ができるのを楽しみにしています。

最後になりましたが、夏休み前の忙しい時期にお世話頂きました、校長先生、教頭先生、理科の椎名先生をはじめとする七北田小学校の先生方にはお世話になりました。ありがとうございました。夏休み明けの元気な子どもたちにまた講義ができるのを楽しみにしています。わたなべしるす

PS. 講義終了後、理科の椎名先生と野生イネの10品種の観察と給食のメロンの種が発芽したというか、すでに、メロンの苗になっているものを拝見しました。周りに、virusにかかって、萎凋している植物も多く見られ、少し注意が必要かなと。

イネは、少し窒素肥料不足で、色が薄くなっているのが気になりました。ぜひ、追肥をお願いできればと思います。先週あたりから、ちょうど梅雨前線が近いようで、仙台らしい梅雨寒になっていて。。少し生育が心配になっていますが、梅雨が明ければ、暑い夏になって、イネが実ったり、メロンの花というか、開花、結実が起きるのではと楽しみにしております。

イネは、少し窒素肥料不足で、色が薄くなっているのが気になりました。ぜひ、追肥をお願いできればと思います。先週あたりから、ちょうど梅雨前線が近いようで、仙台らしい梅雨寒になっていて。。少し生育が心配になっていますが、梅雨が明ければ、暑い夏になって、イネが実ったり、メロンの花というか、開花、結実が起きるのではと楽しみにしております。