午前の日吉小学校での4校合同の講義から、午後は立花小学校に。去年もおじゃましました。なんといってもイメージが強いのは、竹内校長先生の「ぴしっとしなさい」という最初の言葉でした。去年の。今年は、子供たちがきちんとしていて、そんなこともなかったですが、挨拶のところはやはり、ぴしっと締まりました。この厳しさは、自分の小学校、1, 2年生の時の越智先生をイメージする感じで、とても身が引き締まり、また、小学校に入って間もない頃に、こたえることができず、廊下とか、後ろに立たされた思い出、読書感想文を何回も直して、最後に直さず、審査に回らなかったこと。。読んだのは、「もちもちの木」でした。そんなことを思い出しながら。去年も書いたのかもしれないですが、幼稚園から、小学校に上がり、とてもインパクトの強い先生とイメージが重なり、この1週間、がんばるぞというパワーをもらったような。ありがとうございました。

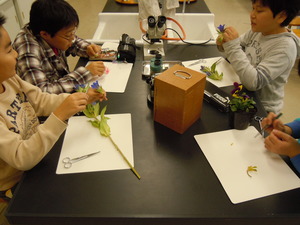

講義は午前と同じ、「キャベツとブロッコリー」。対象は、5, 6年生。6年生には去年、「花の不思議な世界」を講義したのでした。全部で、24組のグループに分かれてのモデル図を書いて、プレゼンとなりました。感動だったのは、5-10minで完成した6年生のチーム。これまでこの講義をして、最速でした。また、実物のキャベツ、ブロッコリーを頻繁に見ながら、プレゼンを作成していく。どのグループもとてもよく考えていました。時間配分をこちらがミスして、質疑が長いところがあり、最後の5年生の半分くらいは、プレゼンだけで、質疑ができなかったのがとても申し訳なかったです。質問などは、また、手紙で送ってもらえればと思います。

講義は午前と同じ、「キャベツとブロッコリー」。対象は、5, 6年生。6年生には去年、「花の不思議な世界」を講義したのでした。全部で、24組のグループに分かれてのモデル図を書いて、プレゼンとなりました。感動だったのは、5-10minで完成した6年生のチーム。これまでこの講義をして、最速でした。また、実物のキャベツ、ブロッコリーを頻繁に見ながら、プレゼンを作成していく。どのグループもとてもよく考えていました。時間配分をこちらがミスして、質疑が長いところがあり、最後の5年生の半分くらいは、プレゼンだけで、質疑ができなかったのがとても申し訳なかったです。質問などは、また、手紙で送ってもらえればと思います。

最後になりましたが、立花小学校校長・竹内先生、5, 6年生の担任の先生をはじめとする関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。

最後になりましたが、立花小学校校長・竹内先生、5, 6年生の担任の先生をはじめとする関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。

わたなべしるす

PS. 出前講義終了後、今治自然科学教室の会長をされている竹内校長先生と事務局をされている先生と2年前の時と同じように、今年度最終回での特別講義の可能性について、議論する時間をとって頂きました。ありがとうございました。3月を楽しみにしております。

講義は午前と同じ、「キャベツとブロッコリー」。対象は、5, 6年生。6年生には去年、「花の不思議な世界」を講義したのでした。全部で、24組のグループに分かれてのモデル図を書いて、プレゼンとなりました。感動だったのは、5-10minで完成した6年生のチーム。これまでこの講義をして、最速でした。また、実物のキャベツ、ブロッコリーを頻繁に見ながら、プレゼンを作成していく。どのグループもとてもよく考えていました。時間配分をこちらがミスして、質疑が長いところがあり、最後の5年生の半分くらいは、プレゼンだけで、質疑ができなかったのがとても申し訳なかったです。質問などは、また、手紙で送ってもらえればと思います。

講義は午前と同じ、「キャベツとブロッコリー」。対象は、5, 6年生。6年生には去年、「花の不思議な世界」を講義したのでした。全部で、24組のグループに分かれてのモデル図を書いて、プレゼンとなりました。感動だったのは、5-10minで完成した6年生のチーム。これまでこの講義をして、最速でした。また、実物のキャベツ、ブロッコリーを頻繁に見ながら、プレゼンを作成していく。どのグループもとてもよく考えていました。時間配分をこちらがミスして、質疑が長いところがあり、最後の5年生の半分くらいは、プレゼンだけで、質疑ができなかったのがとても申し訳なかったです。質問などは、また、手紙で送ってもらえればと思います。

最後になりましたが、立花小学校校長・竹内先生、5, 6年生の担任の先生をはじめとする関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。

最後になりましたが、立花小学校校長・竹内先生、5, 6年生の担任の先生をはじめとする関係の先生方に、この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。今後ともよりよい連携ができればと思います。よろしくお願いいたします。わたなべしるす

PS. 出前講義終了後、今治自然科学教室の会長をされている竹内校長先生と事務局をされている先生と2年前の時と同じように、今年度最終回での特別講義の可能性について、議論する時間をとって頂きました。ありがとうございました。3月を楽しみにしております。