昨日は、宇都宮の栃木県立宇都宮女子高等学校での講義。今日は仙台市から南にある岩沼市。岩沼市では、2年前に岩沼西小学校で出前講義を。その時の校長先生から、今回の「岩沼市・岩沼市教育委員会・理科大好きフェスティバル」での記念講演をお願いされ。。。前回の講義のことを覚えて頂き、声をかけて頂いたのはうれしい限りです。開催は、岩沼市立岩沼南小学校。

岩沼市・岩沼市教育委員会・理科大好きフェスティバルでは、第7回・只野文哉記念科学技術作品展の表彰式に続いての講演となりました。只野文哉先生は、国産初の電子顕微鏡を作られた方。その方の名前を冠した作品展の表彰式というのは、科学・理科大好きな子供たちには何ともいえない、賞なのではないでしょうか。

この表彰式に続き、渡辺の講演となり、子供たちを始め、保護者の方、学校関係の方々など、聞かれている方はいろいろでしたが、可能な限り、子供たちへのメッセージという形で、「博士になろう!研究をしてみよう」という演題での、キャリア教育の講義を。自分の子供時代から今に至る過程を。小学校の卒業文集に、「科学者になりたい」と書いた理由は、子供の頃に見ていたアニメなどに出てくる博士、教授。そしてその科学力と。そんな子供時代から、中学、高校、大学と。それぞれの時代でこうしたことを大切にしてほしいというメッセージを入れながら。1hrという時間があっという間でした。1枚でも自分の刺激になるスライドがあればと思いました。また、質問の時間も十分でなかったかもしれません。ぜひ、mailなどで質問をお待ちしております。

この表彰式に続き、渡辺の講演となり、子供たちを始め、保護者の方、学校関係の方々など、聞かれている方はいろいろでしたが、可能な限り、子供たちへのメッセージという形で、「博士になろう!研究をしてみよう」という演題での、キャリア教育の講義を。自分の子供時代から今に至る過程を。小学校の卒業文集に、「科学者になりたい」と書いた理由は、子供の頃に見ていたアニメなどに出てくる博士、教授。そしてその科学力と。そんな子供時代から、中学、高校、大学と。それぞれの時代でこうしたことを大切にしてほしいというメッセージを入れながら。1hrという時間があっという間でした。1枚でも自分の刺激になるスライドがあればと思いました。また、質問の時間も十分でなかったかもしれません。ぜひ、mailなどで質問をお待ちしております。

最後になりますが、今回の後年会の機会を頂きました、岩沼市教育委員会・山川先生を初めとする関係の先生方にこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。これを機会に、また、岩沼市の小学校でも出前講義ができればと思います。これからもよろしくお願いいたします。

最後になりますが、今回の後年会の機会を頂きました、岩沼市教育委員会・山川先生を初めとする関係の先生方にこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。これを機会に、また、岩沼市の小学校でも出前講義ができればと思います。これからもよろしくお願いいたします。

わたなべしるす

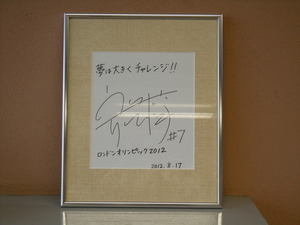

PS. 講義が終わったあとに、宮城県発行・人材育成情報誌「O-ga-le!」に掲載されていた、「あすを拓く--inovation--渡辺正夫氏 東北大学 大学院生命科学研究科 教授」の記事を持って来られた方が。サインを求められ。。記事を読んで頂いたこと、何ともうれしい限りでした。ありがとうございました。

岩沼市・岩沼市教育委員会・理科大好きフェスティバルでは、第7回・只野文哉記念科学技術作品展の表彰式に続いての講演となりました。只野文哉先生は、国産初の電子顕微鏡を作られた方。その方の名前を冠した作品展の表彰式というのは、科学・理科大好きな子供たちには何ともいえない、賞なのではないでしょうか。

この表彰式に続き、渡辺の講演となり、子供たちを始め、保護者の方、学校関係の方々など、聞かれている方はいろいろでしたが、可能な限り、子供たちへのメッセージという形で、「博士になろう!研究をしてみよう」という演題での、キャリア教育の講義を。自分の子供時代から今に至る過程を。小学校の卒業文集に、「科学者になりたい」と書いた理由は、子供の頃に見ていたアニメなどに出てくる博士、教授。そしてその科学力と。そんな子供時代から、中学、高校、大学と。それぞれの時代でこうしたことを大切にしてほしいというメッセージを入れながら。1hrという時間があっという間でした。1枚でも自分の刺激になるスライドがあればと思いました。また、質問の時間も十分でなかったかもしれません。ぜひ、mailなどで質問をお待ちしております。

この表彰式に続き、渡辺の講演となり、子供たちを始め、保護者の方、学校関係の方々など、聞かれている方はいろいろでしたが、可能な限り、子供たちへのメッセージという形で、「博士になろう!研究をしてみよう」という演題での、キャリア教育の講義を。自分の子供時代から今に至る過程を。小学校の卒業文集に、「科学者になりたい」と書いた理由は、子供の頃に見ていたアニメなどに出てくる博士、教授。そしてその科学力と。そんな子供時代から、中学、高校、大学と。それぞれの時代でこうしたことを大切にしてほしいというメッセージを入れながら。1hrという時間があっという間でした。1枚でも自分の刺激になるスライドがあればと思いました。また、質問の時間も十分でなかったかもしれません。ぜひ、mailなどで質問をお待ちしております。 最後になりますが、今回の後年会の機会を頂きました、岩沼市教育委員会・山川先生を初めとする関係の先生方にこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。これを機会に、また、岩沼市の小学校でも出前講義ができればと思います。これからもよろしくお願いいたします。

最後になりますが、今回の後年会の機会を頂きました、岩沼市教育委員会・山川先生を初めとする関係の先生方にこの場を借りて、お礼申し上げます。ありがとうございました。これを機会に、また、岩沼市の小学校でも出前講義ができればと思います。これからもよろしくお願いいたします。わたなべしるす

PS. 講義が終わったあとに、宮城県発行・人材育成情報誌「O-ga-le!」に掲載されていた、「あすを拓く--inovation--渡辺正夫氏 東北大学 大学院生命科学研究科 教授」の記事を持って来られた方が。サインを求められ。。記事を読んで頂いたこと、何ともうれしい限りでした。ありがとうございました。