では、研究室はというと、この連休を前にして、今年度のメンバーがすべてそろいました。何よりだと思います。お互いの無事を確認でき、また、一緒に仕事を始めることがみんなそろってできたのは、本当にうれしいことです。3/11のあの時、本当にどうなるかと思ったのですが、。。。研究室には学生さんたちの声がするのが何よりです。また、そろっているメンバーの方々が、大掃除をして頂き、気分一新のlab環境ができたのも、これからの励みになりました。ありがとうございました。

では、研究室はというと、この連休を前にして、今年度のメンバーがすべてそろいました。何よりだと思います。お互いの無事を確認でき、また、一緒に仕事を始めることがみんなそろってできたのは、本当にうれしいことです。3/11のあの時、本当にどうなるかと思ったのですが、。。。研究室には学生さんたちの声がするのが何よりです。また、そろっているメンバーの方々が、大掃除をして頂き、気分一新のlab環境ができたのも、これからの励みになりました。ありがとうございました。ただ、被災した実験器具が多く、この時期は、イネの作付け、アブラナの花のサンプリング、そして、アブラナの花の花粉、めしべの遺伝子型、表現型を観察が重要な時期になります。ところが、この震災で蛍光顕微鏡が墜落して、鏡筒は折れ、システムが破壊される大破でした。。。。さすがに頭を抱えていたのですが、20年近く前の学生の頃の古い蛍光顕微鏡を発見し、写真撮影はできないものの、何とか使えそうということが判明しました。何とか、この春は最低限ですが、乗り越えることができるような気がします。

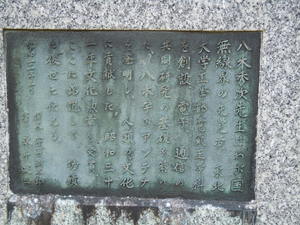

連休中にどこかに出かけることもあまりなかったですが、震災直後から比べれば、町中の人でも多くなりました。ただ、上記のような余震が続くこともあり、瓦葺きの大学創設当時の建物は、そのたびに被害が大きくなっているような気がします。そういえば、この10日間に、工学部での「科学者の卵」の会議の時に、工学部の被災現場を見せてもらうことができました。震災直後のNatureにも東北大のことが記事になって出たようですが、その記事の写真の現場を見ることができました。エレベーターは落下し、柱、梁が折れ、壁が落ち、という惨状でした。ちょうど、東北出身の国会議員の方がいらしていましたが、その方も、これは立て直しですねというようなレベルでした。それくらい大きな被害地でした。そんな中、建物の真ん中には、戦前の電波通信の基礎をつくられた「八木秀次先生」の胸像がありましたが、もちろん、被害はなく、なにをか言わんやという感じであったのが印象的でした。

青葉山の被害が、片平、雨宮地区よりひどいというのは、実際に建物を見て、そう感じることができたのは、この10日間のそれぞれの地区での会議などで実感できました。これは感覚の問題かもしれないですが、渡辺が居住している片平地区がもちろん、建物が低いこともあるかもしれないですが、建物そのものには、さほどの被害はありません。中は、ぐちゃぐちゃでした。。。その理由として、片平は、江戸時代に「片平丁」と呼ばれる旧町名があり、昔からのしっかりした地盤であったのだろうと。それに対して、青葉山は、戦前には、旧日本軍(?)か何かの施設があり、亜炭坑が採掘されていたとか。完全に炭化した石炭でないことから、柔らかい、また、地中のあちこちに坑道が張り巡らされているとか。そんな山の上に建物があったのも被害が増大したのかもしれません。そう考えると、より安全な地盤に建物を建てるということの大切さを実感させられ、将来に対して、どうすればよいのかというコンセプトをもらえたような体験でした。

青葉山の被害が、片平、雨宮地区よりひどいというのは、実際に建物を見て、そう感じることができたのは、この10日間のそれぞれの地区での会議などで実感できました。これは感覚の問題かもしれないですが、渡辺が居住している片平地区がもちろん、建物が低いこともあるかもしれないですが、建物そのものには、さほどの被害はありません。中は、ぐちゃぐちゃでした。。。その理由として、片平は、江戸時代に「片平丁」と呼ばれる旧町名があり、昔からのしっかりした地盤であったのだろうと。それに対して、青葉山は、戦前には、旧日本軍(?)か何かの施設があり、亜炭坑が採掘されていたとか。完全に炭化した石炭でないことから、柔らかい、また、地中のあちこちに坑道が張り巡らされているとか。そんな山の上に建物があったのも被害が増大したのかもしれません。そう考えると、より安全な地盤に建物を建てるということの大切さを実感させられ、将来に対して、どうすればよいのかというコンセプトをもらえたような体験でした。この間のよいニュースは、落下した設備品や大きく降られて移動した「実験台」を交換したり、修理をするような予算が動き始めるのではということでした。これで何とか夏前までには実験をする体制が整えられ、その体制ができあがるまで、全国の大学で共同研究をしている方々から、一時的な実験引き受けを提案されているので、それで何とか、研究をさほど止めることなく、進めることができそうです。

連休も折り返し。この連休で少しでもlabの皆さんの心身ともリフレッシュして、5/9からの新学期開始に様々な面で、よい方向に進んでくれるのではと思っております。

わたなべしるす

PS. 今日から出張ですが、宮城、福島ではほとんど田植えの準備もできておらず、栃木まで来ると、田植えの準備が進捗していたのは、今回の震災、福島原発放射能汚染が影響しているからだと思います。「直ちに健康に影響はない」という言葉をたくさん聞きました。震災以来。ただ、多くの放射能物質が空気中に飛散し、土壌表面、土壌中にあるのは事実だと思います。これがどれくらい土壌に残るのか、植物に吸い上げられるのか、このような異常環境になったことがないので、誰にもわからないことかもしれません。だからこそ、この時期に、植物科学を志すものとしては、水田をつくり、畑作をするということを今年こそ、しないといけないのだと。出張では、パソコンを打っていることが多いのですが、今回は、回復間もないこともあり、通常のような280km/hrの走行ではなく、徐行していることもあり、ゆっくりと風景を観察できたのも貴重でした。

それから、この地震を「東日本大震災」というようですが、通常、東北・仙台は北日本のような。。。その点では、「東北・関東大震災」という方が、しっくり来るというのを、改めて実感しているのでした。もちろん、命名する人にはそれなりの意味と心を込めてだと思いますが。。

それから、この地震を「東日本大震災」というようですが、通常、東北・仙台は北日本のような。。。その点では、「東北・関東大震災」という方が、しっくり来るというのを、改めて実感しているのでした。もちろん、命名する人にはそれなりの意味と心を込めてだと思いますが。。