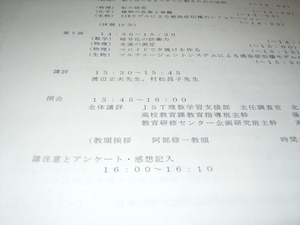

一昨年度から開始した、all 東北大企画の「経験・体験を通して「科学を見る眼」をもつ「科学者の卵」養成プログラム」も、今年で最終年度。昨年度より、1ヶ月遅れの募集となり、その第1弾として、福島県立福島高等学校で、その概要、どういうコンセプトでやろうとしているのか、何を求めているのかなど、100数名の生徒の前で1hrほどの説明と2hrほど、講義の内容はどのようなものかと言うことで、模擬講義として、「キャリア講義」を行いました。3年連続で、昨年も好評だったのを記憶しています。

「科学者の卵」の説明会では、こちらからの説明に続いて、昨年度、基礎コース、発展コース、エクステンドコースにいた生徒さんから実体験を話してもらいました。簡単にと言うことでお願いしましたが、それぞれの受講生の方は、さすが受講生という感じで、それぞれのコースの特徴、受講することで自分として、何がよくて、どういう成長ができるなど。中には、自分は文系にしたけど、1年間の学習はよかったとか、他の高校の友達ができたとか。こちらで期待していた、文理融合、共同研究など、大きな輪が広がることの大切さを語ってくれたのは、参考になったと思います。今年の募集の特徴として、震災被害地枠、原発被害地枠という設定を行い、福島高校等は、それに該当するので、積極的に応募してほしいと。今年の生徒さんも楽しみです。

このあと、この科学者の卵の講義とはどういうものかを実感してもらうために、渡辺が毎年行っている「キャリア講義」を行いました。ほとんどの生徒さんが残ってくれ、渡辺自身がどのような子供時代を送り、小中高、大学でどういう決断をして、今に至っているのか、そして、そういう決断によって、今、どうなっていて、これから、どうしたいかという、ある種の人生論のようなものかもしれないですが、受講生にはよい刺激になったようです。今年度から、この講義の最後のところに、3/11の地震によって、渡辺が何を考え、どうしたいのか、地震、津波、原発など、考えていることを講義しました。福島市は県内でも空間線量が高く、生徒さんたちもどうすればよいのか、考えていたのだと思います。ただ、それをどう、誰に質問すればよいのか、悩んでいたようで、放射能の問題についての質疑で30min以上あったのではと思いました。中には、農家をしていて、そこでできている野菜にどれくらいの放射性物質がついているのか、測定に協力ができますかというものもあり、大学でできることであれば、よりよい連携ができればと思いました。ということと、現場の本当の現実を知らされたような気がして、渡辺一人の力で何ができるのか、あまりに小さな存在と思いましたが、少しでも話をすることで、心の部分だけでも改善されるのであればと思いました。1日でも早く、よい方向に向かうことを祈るばかりです。また、渡辺が何かのお役に立てるようなこと、アブラナでも植物でも、リクエストして頂ければと思いました。

このあと、この科学者の卵の講義とはどういうものかを実感してもらうために、渡辺が毎年行っている「キャリア講義」を行いました。ほとんどの生徒さんが残ってくれ、渡辺自身がどのような子供時代を送り、小中高、大学でどういう決断をして、今に至っているのか、そして、そういう決断によって、今、どうなっていて、これから、どうしたいかという、ある種の人生論のようなものかもしれないですが、受講生にはよい刺激になったようです。今年度から、この講義の最後のところに、3/11の地震によって、渡辺が何を考え、どうしたいのか、地震、津波、原発など、考えていることを講義しました。福島市は県内でも空間線量が高く、生徒さんたちもどうすればよいのか、考えていたのだと思います。ただ、それをどう、誰に質問すればよいのか、悩んでいたようで、放射能の問題についての質疑で30min以上あったのではと思いました。中には、農家をしていて、そこでできている野菜にどれくらいの放射性物質がついているのか、測定に協力ができますかというものもあり、大学でできることであれば、よりよい連携ができればと思いました。ということと、現場の本当の現実を知らされたような気がして、渡辺一人の力で何ができるのか、あまりに小さな存在と思いましたが、少しでも話をすることで、心の部分だけでも改善されるのであればと思いました。1日でも早く、よい方向に向かうことを祈るばかりです。また、渡辺が何かのお役に立てるようなこと、アブラナでも植物でも、リクエストして頂ければと思いました。

講義のあとは、この会を設定してくれました橋爪先生とこれからのSSHのこと、出前講義でできること等、多くの話す時間を設けて頂いたことは、科学者の卵、出前講義の発展にもつながるよいものでした。ありがとうございました。

何より、これまで2年の受講生さんたちがさらに大きく発展し、今年度も新しい生徒さんたちと講座でお会いできることを楽しみにして。

わたなべしるす

PS. 科学者の卵のHPにも、関連記事があります。お時間のある方は、。。。。

それから、以前に福島高校に伺ったときの仙台駅は修理中というところが多く、駅全体がカバーをかぶっていましたが、5/30にはそれもほとんどなくなり、新幹線にもがんばろうー的なマークも。。。。心が和みます。。。。ありがとうございました。

そういえば、新聞紙上に、「大震災は警告可能だった 「前震」見極めできれば」というのが。。。科学を総合的に考えられる未来の科学者養成が大切だと思いました。。。。。

「科学者の卵」の説明会では、こちらからの説明に続いて、昨年度、基礎コース、発展コース、エクステンドコースにいた生徒さんから実体験を話してもらいました。簡単にと言うことでお願いしましたが、それぞれの受講生の方は、さすが受講生という感じで、それぞれのコースの特徴、受講することで自分として、何がよくて、どういう成長ができるなど。中には、自分は文系にしたけど、1年間の学習はよかったとか、他の高校の友達ができたとか。こちらで期待していた、文理融合、共同研究など、大きな輪が広がることの大切さを語ってくれたのは、参考になったと思います。今年の募集の特徴として、震災被害地枠、原発被害地枠という設定を行い、福島高校等は、それに該当するので、積極的に応募してほしいと。今年の生徒さんも楽しみです。

このあと、この科学者の卵の講義とはどういうものかを実感してもらうために、渡辺が毎年行っている「キャリア講義」を行いました。ほとんどの生徒さんが残ってくれ、渡辺自身がどのような子供時代を送り、小中高、大学でどういう決断をして、今に至っているのか、そして、そういう決断によって、今、どうなっていて、これから、どうしたいかという、ある種の人生論のようなものかもしれないですが、受講生にはよい刺激になったようです。今年度から、この講義の最後のところに、3/11の地震によって、渡辺が何を考え、どうしたいのか、地震、津波、原発など、考えていることを講義しました。福島市は県内でも空間線量が高く、生徒さんたちもどうすればよいのか、考えていたのだと思います。ただ、それをどう、誰に質問すればよいのか、悩んでいたようで、放射能の問題についての質疑で30min以上あったのではと思いました。中には、農家をしていて、そこでできている野菜にどれくらいの放射性物質がついているのか、測定に協力ができますかというものもあり、大学でできることであれば、よりよい連携ができればと思いました。ということと、現場の本当の現実を知らされたような気がして、渡辺一人の力で何ができるのか、あまりに小さな存在と思いましたが、少しでも話をすることで、心の部分だけでも改善されるのであればと思いました。1日でも早く、よい方向に向かうことを祈るばかりです。また、渡辺が何かのお役に立てるようなこと、アブラナでも植物でも、リクエストして頂ければと思いました。

このあと、この科学者の卵の講義とはどういうものかを実感してもらうために、渡辺が毎年行っている「キャリア講義」を行いました。ほとんどの生徒さんが残ってくれ、渡辺自身がどのような子供時代を送り、小中高、大学でどういう決断をして、今に至っているのか、そして、そういう決断によって、今、どうなっていて、これから、どうしたいかという、ある種の人生論のようなものかもしれないですが、受講生にはよい刺激になったようです。今年度から、この講義の最後のところに、3/11の地震によって、渡辺が何を考え、どうしたいのか、地震、津波、原発など、考えていることを講義しました。福島市は県内でも空間線量が高く、生徒さんたちもどうすればよいのか、考えていたのだと思います。ただ、それをどう、誰に質問すればよいのか、悩んでいたようで、放射能の問題についての質疑で30min以上あったのではと思いました。中には、農家をしていて、そこでできている野菜にどれくらいの放射性物質がついているのか、測定に協力ができますかというものもあり、大学でできることであれば、よりよい連携ができればと思いました。ということと、現場の本当の現実を知らされたような気がして、渡辺一人の力で何ができるのか、あまりに小さな存在と思いましたが、少しでも話をすることで、心の部分だけでも改善されるのであればと思いました。1日でも早く、よい方向に向かうことを祈るばかりです。また、渡辺が何かのお役に立てるようなこと、アブラナでも植物でも、リクエストして頂ければと思いました。

講義のあとは、この会を設定してくれました橋爪先生とこれからのSSHのこと、出前講義でできること等、多くの話す時間を設けて頂いたことは、科学者の卵、出前講義の発展にもつながるよいものでした。ありがとうございました。

何より、これまで2年の受講生さんたちがさらに大きく発展し、今年度も新しい生徒さんたちと講座でお会いできることを楽しみにして。

わたなべしるす

PS. 科学者の卵のHPにも、関連記事があります。お時間のある方は、。。。。

それから、以前に福島高校に伺ったときの仙台駅は修理中というところが多く、駅全体がカバーをかぶっていましたが、5/30にはそれもほとんどなくなり、新幹線にもがんばろうー的なマークも。。。。心が和みます。。。。ありがとうございました。

そういえば、新聞紙上に、「大震災は警告可能だった 「前震」見極めできれば」というのが。。。科学を総合的に考えられる未来の科学者養成が大切だと思いました。。。。。