仙台市立七北田小学校との通年での教育プログラムであるNSP(七北田サイエンスプロジェクト)について、プロジェクトの最終年と言うこともあり、「子どもたちの科学への興味を引き出す取り組み~東北大と仙台市立七北田小学校の連携プロジェクト~」と題して、内藤校長先生、井上先生と一緒に参加・発表してきました。

市内の小学校、中学校での様々な取組について、50課題を超える発表があり、われわれの発表は理科、食育部会と言うことで、発表を行いました。大学との通年で、4名の教員との連携という取組は、珍しいようで、それなりに評価されるものであったと思います。多くの発表をきいたわけではないですが、数名の先生がかなり努力されているのを見て、小学校の先生のタフさを痛感しました。一方、理科の専任の先生は、渡辺が小学校の頃には理科室にいるものと思っていました。仙台に来てから、というより、この様な出前講義を行うようになってから、仙台ではそうでないのだと知って、驚きました。なにより、小学校の理科の先生には、いろいろなことを教えてもらい、実験をする楽しみを教えてもらいました。仙台市内でも、ぜひ、理科の専任の先生が定着することを切に祈ります。

平成21年度第35回仙台市教育課題研究発表会への参加と七北田小学校との意見交換(12/25)

2009年12月25日 (金)

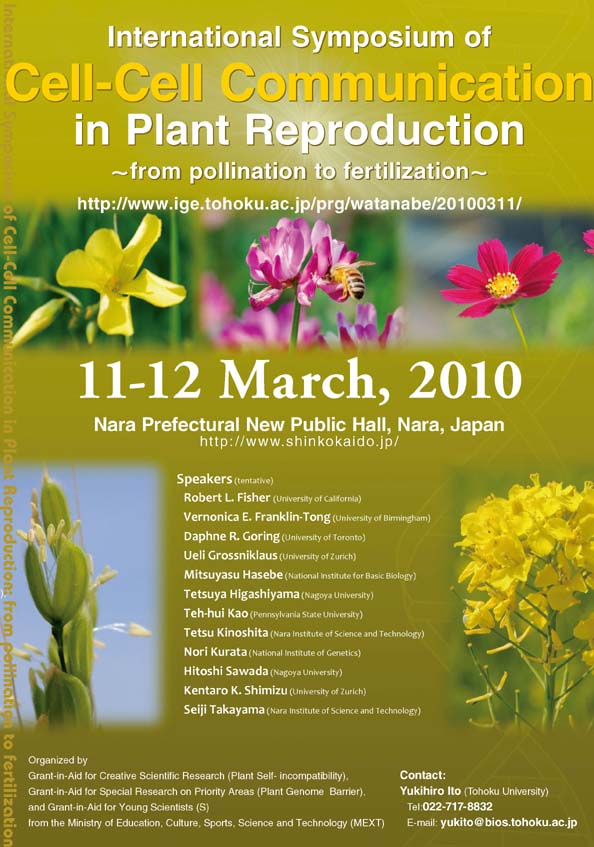

【お知らせ】2010年3月11-12日に、国際シンポジウム開催

2009年12月24日 (木)

2010年3月11-12日に、奈良県新公会堂で「Cell-Cell Communication in Plant Reproduction --from pollination to fertilization--」と題する国際シンポジウムを開催します。本シンポジウムは、学術創成研究「植物自家不和合性」(代表:磯貝彰)、特定領域研究「植物ゲノム障壁」(領域代表:倉田のり)、若手研究(S)「アブラナ科自家不和合性」(代表:渡辺正夫)の共催により行われます。

2010年3月11-12日に、奈良県新公会堂で「Cell-Cell Communication in Plant Reproduction --from pollination to fertilization--」と題する国際シンポジウムを開催します。本シンポジウムは、学術創成研究「植物自家不和合性」(代表:磯貝彰)、特定領域研究「植物ゲノム障壁」(領域代表:倉田のり)、若手研究(S)「アブラナ科自家不和合性」(代表:渡辺正夫)の共催により行われます。

自家不和合性、受精、胚発生などの、トピックについて、国内外の一線級の研究者を招待して、会議を開催します。また、あわせて、ポスター発表も募集します。詳細については、以下に掲載のHPに随時、更新情報を提供しますので、ぜひ、ご覧下さい。みなさまのお越しを楽しみにしております。

http://www.ige.tohoku.ac.jp/prg/watanabe/20100311/

わたなべしるす

【研究成果】イネ・高温不稔解明のための分子基盤構築(共同研究)

2009年11月12日 (木)

高等植物の生殖形質を遺伝学、分子生物学的に解剖するために、2002年からmicroarrayと生殖器官をステージ別に分けることによって、イネ、ミヤコグサ、シロイヌナズナなど、いくつかの論文を発表してきました。

http://www.ige.tohoku.ac.jp/prg/watanabe/work.html

ザゼンソウでの試みと同様に、温度とのクロストークについて、新たな研究を展開しました。

http://www.ige.tohoku.ac.jp/prg/watanabe/diary/2009/09/07112214.php

新しい試みとして、温度ストレスと花粉稔性と言うことで、共同研究を行い、花粉稔性維持、不稔性誘導遺伝子などをマイクロアレイ解析からし、生殖形質との遺伝子機能相関について、考察したものを、国際誌Plant Cell Physiol. (Impact factor 3.5)に発表しました。

イネは、亜熱帯原産であることから、温度ストレスと言えば、開花期の低温、つまり、冷害が東北、北海道で主に問題となり、この点については、渡辺の研究室でも研究を始めています。しかしながら、近年の地球温暖化の影響とも考えられる「高温不稔」という現象も、西日本、特に、西南暖地で観察され、日中の気温が40oC近くなることも、毎年聞かれるようになってきました。こうした高温ストレスによって、どのような遺伝子発現に影響があり、その結果として雄性不稔が誘発されるかということは、植物と高温ストレスとの相互関係・分子レベルでのクロストークを解明する分子基盤構築ができるとともに、高温不稔を解決し、収量増につなげることができることが期待されます。

この研究は当分野と同研究科のゲノム継承システム分野、農水省・作物研究所、明治大学との共同研究です。穂孕期~開花期のイネを高温(39oC/30oC)に暴露し、そこから、サンプリングした葯をステージ別に分類し、マイクロアレイ解析を行い、タペート細胞で特異的に発現している遺伝子の多くが抑制されていました。その結果として、花粉の柱頭上への接着、発芽が抑制され、このことが、「高温不稔」を引き起こすものと考察しました(Endo et al. (2009) Plant Cell Physiol. 50: 1911-1922)。同論文は、以下のURLにあるので、参考にして頂きたい。

http://pcp.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/50/11/1911?etoc

また、生命科学研究科のHPにも関連記事を掲載しているので、ぜひ、ご覧ください。

http://www.lifesci.tohoku.ac.jp/topics/topics_0911.html

First authorの遠藤博士は、渡辺が岩手大時代に初めて学位を出した学生さんで、そんな方とこのような形でまた、一緒の仕事ができたことは、うれしい限りです。また、こうした形で、卒業生と研究を一緒にできればと思っています。

昨今の合い言葉は、「低炭素社会の実現」というのがあるようです。もちろん、技術イノベーションにより、低炭素社会を実現することも可能と思いますが、「植物」には、CO2である二酸化炭素を固定できる能力があります。これを最大限生かす「植物」の能力を分子レベルで理解することは、「低炭素社会実現に不可欠な素材」を研究している、植物科学者の義務であろうと思います。ぜひ、こうした研究を、植物生殖形質研究の新しい方向性として、さらに発展させたいと思うのでした。

わたなべしるす

PS. この論文が掲載されているPlant Cell Physiol.の巻頭には、植物生殖の最近の進歩について、reviewが掲載されています。読みやすく、今年が、Darwin年ということもあり、Darwinが着目した多くの生殖形質にも触れられています。ぜひ、ご覧ください。

http://pcp.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/50/11/1857?etoc

http://pcp.oxfordjournals.org/cgi/reprint/50/11/1857

http://pcp.oxfordjournals.org/content/vol50/issue11/cover.dtl

SSH・「ダイコン多様性研究コンソーシアム」HPの立ち上げ

2009年10月17日 (土)

SSH九州地区発信の「ダイコン多様性研究コンソーシアム」(機関校:鹿児島県立錦江湾高校)の指導委員を務めておりますが、8/19のnewsでこのコンソーシアムのHPができることをお伝えしましたが、10/15からようやく完成して、情報発信・交換ができるようになりました。

http://daikon-c.com/

研究室HPのtop page、「科学者の卵」のすぐ下に、バナーもあります。ぜひ、clickしてみてください。

こちらで想像してよりもすごいHPで、それぞれの高校は、日々のdateをupでき、それに対して、指導委員がtrack backできるというものです。様々なHPにtrack backできるようにコメントを書くことができるようになったものがありますが、実際に自分で書くのは初めてです。双方向通信ということがよく言われますが、とても使いやすいtoolだと実感しました。ぜひ、他のプロジェクトでも利用できればと思います。

早速、広島国泰寺、住吉、小松高校からuploadがありました。このうちの広島国泰寺、小松高校さんには、今月末に実際に講義・実験の討論に伺います。

ダイコンが育つ様子、新しい発見がHPにのるのが楽しみになってきました。

わたなべしるす