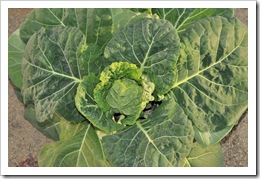

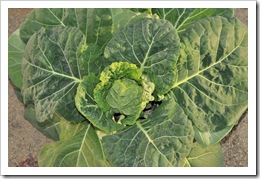

1/20にJSTから発刊されている、Science Windowに記事を掲載したことを、発表しているが、そのときは、ハボタンの写真の掲載がきっかけであった。今回は、そのことの引き続き、アブラナ科植物のキャベツの仲間である、ハボタンをいかに利用して、というか、ハボタンを利用して、キャベツと同様に、モンシロチョウを育ててみようという試みの記事に、記事内容の確認、コメント、写真提供を行った。正確には、写真は、研究室スタッフの増子さんによるものである。

2010年1月20日 NewsRelease記事

【お知らせ】JST Science Window 2010年 早春号 (2-3月) の「せんせいクラブ」に、書評、掲載

キャベツとハボタンというと形態的には大きな違いがあるし、色も違う。しかしながら、葉っぱをよく観察すれば、表面にはワックスがあり、どちらも、Brassica oleraceaというラテン名で呼ばれる。Brassica属の「食べることができる」植物種という意味らしい。アブラナ科植物というか、作物は普段の生活にはとてもなじみが多い。キャベツ、ブロッコリー、ハクサイ、カブ、ミズナ、ダイコン、わさび、カラシ等々。こうした植物を高校生レベルで研究しているSSH実施高校もたくさんあり、これまでも、岩手県立水沢高校、鹿児島県立錦江湾高校でのアブラナ、ダイコンコンソーシアムでの出前講義などをHPから発信してきた。

2010年2月28日 NewsRelease記事

【出前講義】平成21年度SSH重点枠「アブラナ科植物の遺伝的多様性に関する研究」報告会・コメンテーター(2/27)

ダイコンコンソーシアムHPはこちら

今回の記事は、ハボタンを利用して、モンシロチョウを育ててみようというという企画ですが、ハボタンの場合、冬の植物ということで春先に抽苔して花が咲く頃には、花壇から撤去されることが多い。しかしながら、それの花を咲かせれば、キャベツなどと同様に、花を咲かせることができるし、記事では紹介していないが、ハボタンとキャベツの雑種を作ることもできる。また、多年生の植物なので、夏を越すことができれば、そのまま、来春に花を咲かせることもできるという、通年で楽しめる植物なのである。

Science Window 2010年 春号 (4-5月) pdf版 ダウンロードはこちら (file size 9.26MB)

百聞は一見にしかず、ぜひ、この春に試してみてはいかがでしょうか。何とかと何とかは使いよう。というようなことわざもあったような気がします。思わぬ、活用法が見えてくるかもしれません。このハボタンの栽培を利用して、ぜひ、植物・作物栽培の楽しさを覚えてほしいものである。

わたなべしるす

PS. ここで紹介した、Science Windowの特集記事には、野菜の旬、お米のおいしさ、食の安全、食を通した総合的な教育が記されている。この点は、小学校での出前講義でそんなことを話すことがある。何となく、こちらが係わった記事と関連があって、とても楽しい仕上がりになっている。その意味でも、ご覧ください。

2010年1月28日 NewsRelease記事

【出前講義】仙台市立七北田小学校・NSP「環境と植物から考える」(1/28)