地球規模での気温の変化は、東北で20年ほど過ごして感じる今日この頃です。ずいぶんと暖かくなったという気がします。

そんな変化でも植物はその変化に適応して、人間の食糧、エネルギー、アメニティーなど欠かせないものです。しかし、これから予想される温暖化は今までのものよりも遙かに大きいようです。そこで、それに備えて、Plant Scienceをやっているわれわれが同サイエンスに寄与でき、こうした問題を解決する人材を育成できるのか。そうした点について、議論を深めるシンポジウムを開催します。

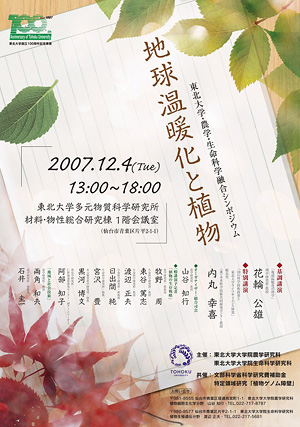

12/4(Tue), 13:00-18:00に、片平の多元研の会議室で行います。

たくさんのご来場をお待ちしております。

わたなべ

「地球温暖化と植物」シンポジウムを12月4日に開催

2007年11月14日 (水)

2007/09/25に渡辺が佐賀大でセミナーをします

2007年8月10日 (金)

http://www.iac.saga-u.ac.jp/lifescience/Sep_25_2007.html

大学院生募集

2007年8月10日 (金)

"大学院学生の募集のお知らせ

-- 東北大学 大学院生命科学究科 環境遺伝生態科学専攻 植物生殖遺伝学分野 --

当研究室では,高等植物の自他識別モデルともいえる、アブラナ科植物の自家不和合性について、分子遺伝学手法をベースに研究を行っています。また、イネ、シロイヌナズナを材料として、生殖器官特異的遺伝子について、逆遺伝学的なアプローチも行い、受粉反応との関連についても研究しています。

これまでの研究に関するバックグラウンドは特に問いません。高等植物の生殖に興味のある学生さんを募集します。

研究室には、技官、博士研究員が多数在籍し、丁寧にサポートできます。

当研究室に興味のある方は、お気軽にmailでお問い合わせ下さい。見学はいつでも自由です。見学会のあと、研究室のメンバーとの飲み会なども計画できます。

なお、今年の生命科学研究科の大学院入試は後期日程のみとなりました(出願書類受付, 10月29日(月)から11月2日(金)〔必着〕、試験日程, 11月29日(木))。

当分野には、まだ、大学院生を受け入れる枠が十分にありますので、興味のある人は、渡辺(nabe@ige.tohoku.ac.jp)までご連絡ください。(@は半角にして、ご利用ください)。"

科学研究費特定領域研究「植物ゲノム障壁」が採択

2006年7月11日 (火)

科研費・特定領域研究「植物ゲノム障壁」(平成18-22年度)が採択

--事務局、計画研究で--

ゲノムは生物種固有の設計図である。ゲノムには、他の生物種のゲノム と容易には混じり合わない仕組みが存在することで、種としての同一性を 維持している。これをここでは「ゲノム障壁」と呼ぶ。人類は、古代より膨大な植物種を交雑し、ゲノム障壁を打破できる希少な組合せを見出すことで、 異種ゲノムを融合し、新たな植物種を産み出してきた。しかしこの有史以来 の育種は、ゲノム障壁の実体が不明であるために、経験と勘が頼りで、か け合わせの種類も限られてきた。論理に基づく作物育種のためには、花粉 ・胚嚢形成、受粉、受精、種子形成の不全として観察される植物の「ゲノム障壁」機構を分子レベルで解明する 必要がある。我が国は、この分野、特に受粉反応・受精過程研究では世界をリードしてきた。また、生殖過程 における細胞間シグナル伝達、エピジェネティックな遺伝子発現の研究は、生殖に止まらず生命普遍的な 機構の発見として高く評価されている。 このように、「ゲノム障壁」は、種子(子孫)を作るという生殖過程のさまざまな場面で機能する遺伝子に原因 があると考えられる。このことは、逆に、この生殖過程で起きる不具合(種子形成不全)を分子レベルで理解 し、生殖過程に関与する因子を見つけ出すことが、「ゲノム障壁」因子の解明に直結する事を意味する。

そこ で、本研究領域は、植物の生殖過程に関与する因子について生理学的、分子生物学的、分子遺伝学的に解 析し、多様な「ゲノム障壁」因子が生殖過程の各段階において、どのように位置づけられ、機能しているのかを 明らかにする 。さらに、この研究を通して、分子レベルで理解した「ゲノム障壁」を有効に打破する手法を開発 する。これにより、交雑育種が不可能であった作物間で、交配による異なるゲノムの導入、さらに新しいゲノムの組合せによる品種の育成が可能となる。このように本研究領域では、植物科学の基盤的発展に主眼を置き つつ、新たな方法論の開発と新規有用作物開発への応用も見据えた研究を展開する。

このプロジェクトに、渡辺は、総括班・事務局、計画研究班員として参画します。 今までの高等植物の生殖過程を明らかにしてき たことを基礎として、自家不和合性だけでなく、 新規な一側性不和合性なども含めて、研究を 展開します。 そこで、この5年間の研究を支えてくれる、博士 研究員、大学院生を募集します。遺伝学、植物 学などを基礎として、分子生物学の素養を有し た博士研究員、大学院生と一緒に研究できる ことを希望します。

公式サイトhttp://www.nig.ac.jp/labs/NigPrjct/PlantGenBarr/index.html