"アブラナ科植物の自家不和合性を制御するS対立遺伝子の優劣性機構を解明

(Shiba, H., Kakizaki, T., Iwano, M., Tarutani, Y., Watanbe, M., Isogai, A., and Takayama, S. (2006) Dominance relationships between self-incompatibility alleles controlled by DNA methylation. Nature Genet., DOI 10.1038/Ng1734.)

東北大学大学院生命科学研究科の渡辺正夫教授は、奈良先端科学技術大学院大学の高山教授らと岩手大学の研究グループと共同で、植物における自他識別のモデルともいえるアブラナ科植物における自家不和合性を制御するS対立遺伝子間で生じる優劣性発現が、遺伝子のメチル化によって、制御されていることを明らかにした。これらの成果は来週1月30日、Nature Genetics(Shiba et al. 2006)の電子版に掲載される。

<概要>

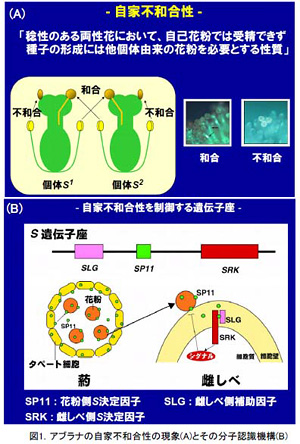

アブラナ(Brassica rapa (syn. campestris) L.)は春に黄色の花が咲き、日本各地で栽培され、また、同種には、カブ、ハクサイ、水菜等の野菜もふくまれ、その利用価値も高い。アブラナには、自家不和合性という植物の自他識別のモデルともいえる系が存在する。この自家不和合性は、ダーウィンの頃から着目されていた植物特有の現象であり、基礎科学からみれば、アブラナの自家不和合性は、遺伝的多様性を維持するメカニズムであり、植物における自己・非自己識別機構の1つとして注目されている。一方、この自家不和合性は、実際の安定的F1雑種による品種改良においても利用されている重要な形質である(図1A)。

このアブラナの自家不和合性は、遺伝学的には胞子体的に機能するS複対立遺伝子系によって制御されており、これまでの研究で、雌しべ側S因子は、柱頭特異的遺伝子SRKであり、もう一つの柱頭特異的遺伝子SLGは、柱頭での認識反応を安定させることを明らかになっており、一方、花粉側S因子については、SLG, SRKの近傍に位置する葯特異遺伝子SP11であることが証明されている(図1B)。

"