文部科学省科学研究費補助金「新学術領域研究」

新学術領域|ゲノム・遺伝子相関

月別アーカイブ

計画研究班別アーカイブ

公募研究班別アーカイブ

旧公募研究班別アーカイブ

「研究経過報告」内を検索

2012年5月の記事を表示しています

国際コンソーシアムによる共同研究により、トマトのゲノムDNA配列を解読し、網羅的なゲノム配列比較解析を実施しました。

我々の研究グループは、このプロジェクトにおいて、大規模なDNA配列のコンピューター解析(バイオインフォマティクス解析)を行い、系統間でDNA配列が異なる遺伝子を探索しました。この大規模なDNA配列情報は、ゲノム・遺伝子相関のメカニズムを明らかとするための基本情報として、今後、重要な役割を担います。

The Tomato Genome Consortium (2012) The tomato genome sequence provides insights into fleshy fruit evolution, Nature 485, 635-641. (2012年5月31日号) 論文記事 (PDF, HTML, 日本語要約).

"Post-Genome Biology of Primates"という書籍をSpringerから出版しました。

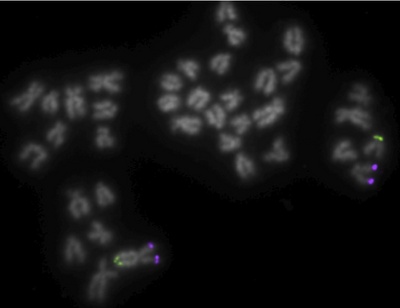

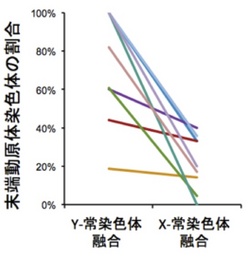

我々の体の設計図である遺伝物質DNAは、「染色体」という構造をとって体の中に入っています。染色体には、くびれが真ん中にあるような中部動原体染色体とくびれが端にあるような末端動原体染色体とがあります。

このたび我々の研究グループは、常染色体の形と性染色体の進化との間に強い相関があることを発見し、その成果が5月21日付けの米国進化学会誌Evolutionにオンライン掲載されました。

哺乳類の染色体は、オスになる遺伝子を持ったY染色体と、Y染色体と相同だがオスになる遺伝子を持たないX染色体と、性決定に関係のない常染色体とに機能の上から分類できます。性染色体は、長い進化の過程で常染色体と融合したりしながら進化してきたことが知られています。

北野特任准教授と吉田研究員は、X染色体と常染色体の融合は中部動原体染色体を多く持つ哺乳類で起こりやすく、Y染色体と常染色体の融合は末端動原体染色体を多く持つ哺乳類で起こりやすいことを世界で初めて見いだしました。また、X染色体と常染色体の融合には、メスが卵子を形成する(減数分裂の)過程に、どのような形の染色体が卵子に伝達されやすいか(メス減数分裂ドライブ:female meiotic drive)が強く影響しているのではないかという仮説を提唱しました。性染色体の進化に、常染色体の形やメス減数分裂ドライブが関わっていることを示した研究として高く評価されました。

Yoshida, K. and Kitano, J. (2012) The contribution of female meiotic drive to the evolution of neo-sex chromosomes. Evolution, in press

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1558-5646.2012.01681.x/full

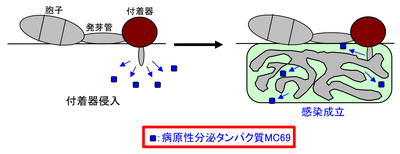

植物病原体は、宿主植物への感染時にエフェクターと呼ばれるタンパク質を分泌する。エフェクターは様々な戦略で宿主植物の防御反応を抑制し、病原体の感染を成立させる役割を担っている。

いもち病はイネの最重要病害であるため、イネのいもち病抵抗性機構およびいもち病菌のイネへの感染機構の解明は非常に重要な課題である。しかしながら、いもち病を含む糸状菌病において、エフェクター関連研究の成果は、未だ乏しい状況である。

そこで、イネいもち病菌由来エフェクターを探索するために、感染初期に発現している78個の推定分泌タンパク質遺伝子の大規模破壊解析を行った。大多数の遺伝子破壊はいもち病菌の生長、胞子形成および病原性に影響を及ぼさなかった。一つだけ例外があり、その遺伝子をMC69と名付けた。mc69変異体はイネとオオムギへの病原性が著しく低下していた。mc69変異体は培地上での生長、胞子形成および宿主植物上での付着器(病原菌が植物に侵入する際に形成する器官)形成率において野生型と比較して差異を示さなかった。また、MC69タンパク質は実際にいもち病菌から分泌されることが明らかとなり、これらの結果はMC69が宿主植物との相互作用において重要な役割を果たすことを示唆している。さらに、ウリ類炭疽病菌におけるMC69相同遺伝子の欠失は、キュウリとNicotiana benthamianaへの病原性を低下させた。以上の結果より、MC69は、単子葉および双子葉植物にそれぞれ病原性を示すイネいもち病菌およびウリ類炭疽病菌の感染に共通して必要な病原性分泌タンパク質であることが明らかとなった。

Saitoh, H., Fujisawa,

S., Mitsuoka, C., Ito, A., Hirabuchi, A., Ikeda, K., Irieda, H., Yoshino, K.,

Yoshida, K., Matsumura, H., Tosa, Y., Win, J., Kamoun, S., Takano, Y., and

Terauchi, R.

Saitoh, H., Fujisawa,

S., Mitsuoka, C., Ito, A., Hirabuchi, A., Ikeda, K., Irieda, H., Yoshino, K.,

Yoshida, K., Matsumura, H., Tosa, Y., Win, J., Kamoun, S., Takano, Y., and

Terauchi, R.

PLoS Pathogens (2012) 8: e1002711

http://www.plospathogens.org/article/info:doi/10.1371/journal.ppat.1002711

論文紹介 (齋藤@岩手生工研)

研究面が評価され、新聞、テレビ報道につながることはこれまでも経験がありましたが、アウトリーチ活動で新聞報道はありましたが、テレビ取材を受けたのは、初めてのことでした。

5/11に、小松市立中海小学校・特別講義「花の不思議な世界--りんごの花からリンゴができるまで??--」ということで、受粉、受精、自家不和合性について、小学校5年生への講義を、北陸朝日放送の方で講義の最初から、最後まで取材頂き、当日の21時48分からのHABニューススカッシュに1minほどですが、講義風景、子供さんたちへの取材を織り交ぜてのニュースとなりました。テレビ取材が入っての講義はもちろん、初めて、ずいぶん緊張しましたが。。 今回は、ローカルニュースでしたが、次は、全国放送を目指して、精進したいと思いますので。是非、皆様にも見て頂きたいのですが、版権などあり、班会議など折を見て、見て頂くようにします。

今回は、ローカルニュースでしたが、次は、全国放送を目指して、精進したいと思いますので。是非、皆様にも見て頂きたいのですが、版権などあり、班会議など折を見て、見て頂くようにします。

わたなべしるす

PS. 翌5/12の北國新聞にも取り上げて頂きました。

- 1

- 2