文部科学省科学研究費補助金「新学術領域研究」

新学術領域|ゲノム・遺伝子相関

月別アーカイブ

計画研究班別アーカイブ

公募研究班別アーカイブ

旧公募研究班別アーカイブ

「研究経過報告」内を検索

2013年9月の記事を表示しています

自家受精を防ぐ遺伝的な仕組みである自家不和合性は,被子植物の中で何度も繰り返し失われ,自家和合性の系統が平行的に進化したことが知られています.アブラナ科植物の自家不和合性システムは,花粉表面で発現する雄遺伝子,雌しべ上で発現する雌遺伝子,およびその下流のシグナル経路から構成されます.私たちは以前,自家和合性の平行進化は,これらの遺伝子のうち雄遺伝子の突然変異によって起きる傾向があることを示しました(Tsuchimatsu et al. 2010 Nature -鈴木班(諏訪部・渡辺)、高山班などとの共同研究; 2012 PLoS Genetics - 経過報告2012年7月).自家不和合性システムのどこかに機能喪失型の突然変異が生じれば自家和合になるので,雄遺伝子でも雌遺伝子でも,あるいはその下流でも,どこに生じた突然変異でも良いはずです.なぜ雄遺伝子の突然変異ばかり見つかるのか―この理由を理論的に検討したのが今回の研究です.鍵は,野生集団での各突然変異の広まりやすさの違いにありました.

雄遺伝子と雌遺伝子は互いに強く連鎖しており,1遺伝子座(S遺伝子座)上に位置しています.雌しべと花粉の不和合性はS遺伝子座上の多数の対立遺伝子(S対立遺伝子)によって決まっており,同じS対立遺伝子の組み合わせだと不和合,別の組み合わせだと和合になります.S対立遺伝子が同じだと,他家受精でも不和合になることがポイントです.ここで,雄遺伝子の壊れた突然変異体由来の花粉は,集団中のあらゆる雌しべと和合になります.ふつう集団中の花粉の数は胚珠の数より桁違いに多いため,限られた交配相手を巡って花粉同士は強い競争関係にあります.この状況では,どの雌しべとも和合になる「見境のない」花粉は野生型の花粉に比べて有利と考えられ,速やかに集団中に広まることが予想されます.それに比べると,柱頭側の特異性を失い,あらゆる花粉を受容できるメリットは知れています.集団中の花粉の量が胚珠に比べてずっと多い限りは,「選り好み」をする,つまり自己と同じタイプの花粉を拒絶する野生型の雌しべでも,自己の胚珠を結実させるのに十分な量の花粉を受容することができると考えられます.よって,突然変異体の野生型に対する相対的な有利さはほとんどありません.花粉と胚珠の数の非対称性に起因する淘汰圧,いわば性淘汰が,雄遺伝子の突然変異によって自家不和合性の喪失が起こりやすい理由です.本研究では,計算機シミュレーションを用いてこの予測を定量的に確認しています.

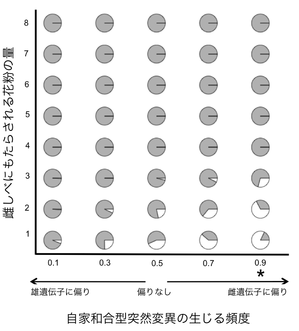

この研究の新規性のひとつは,突然変異の起こりやすさという今までの進化生態学のモデルではあまり考えられてこなかった要素を明示的に取り入れた点です.アブラナ科の雌遺伝子のコード領域の塩基長は雄遺伝子より約10倍も長く,機能喪失型の突然変異の供給量自体は雌遺伝子の方がずっと多いと考えられます.この突然変異バイアスを考慮に入れてシミュレーションを行っても,最終的に固定する突然変異は雄遺伝子の方が多いことがわかりました(図). 図の説明:計算機シミュレーションの結果のまとめ.各円グラフは,それぞれ1000回のシミュレーションの結果,雄遺伝子(灰色),雌遺伝子(白色)のい

ずれが固定したかを示している.*はアブラナ科において予想される自家和合型突然変異の生じる頻度を示す.雌しべにもたらされる花粉の量が相当少なくない

限りは,突然変異の生じる頻度が雌に偏っていても,最終的に固定するのは雄遺伝子の突然変異であることが予測される.

図の説明:計算機シミュレーションの結果のまとめ.各円グラフは,それぞれ1000回のシミュレーションの結果,雄遺伝子(灰色),雌遺伝子(白色)のい

ずれが固定したかを示している.*はアブラナ科において予想される自家和合型突然変異の生じる頻度を示す.雌しべにもたらされる花粉の量が相当少なくない

限りは,突然変異の生じる頻度が雌に偏っていても,最終的に固定するのは雄遺伝子の突然変異であることが予測される.

私たちのシミュレーションは加えて,雌遺伝子の突然変異が固定しやすい状況があることも予測しています.それは,突然変異の生じる頻度が雌側に偏っており,かつ雌しべに花粉がほとんど供給されない時です(花粉制限;図).周りに他個体がいない,花粉媒介者が訪花しないといった状況では花粉制限が起きると考えられます.離島など,大陸からの移住の際に非常に強い遺伝的ボトルネックを経た可能性の高い集団では,雌遺伝子の突然変異によって自家和合性が進化した例があるかもしれません.さらに実証例を積み重ねていくことが重要です.

本研究をおこなうにあたって、鈴木班(諏訪部・渡辺)、高山班のみなさまとの議論が大きな役割を果たしました。ここに感謝します。

Tsuchimatsu, T. and Shimizu, K.K. (2013) Effects of pollen availability and the mutation bias on the fixation of mutations disabling the male specificity of self-incompatibility. Journal of Evolutionary Biology 26: 2221-2232.

DOI: 10.1111/jeb.12219 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jeb.12219/abstract

(班友 チューリッヒ大学 清水健太郎)

2013年9月19日から21日に東京工業大学で開かれる日本遺伝学会85回大会にて、日本遺伝学会と新学術領域「ゲノム・遺伝子相関」との共催でワークショップ「異なるゲノム間の軋轢と協調 ~相互作用のゲノミクス~」を開催します (http://gsj3.jp/taikai/85taikai/index.html)。 9月21日(土)13:30~15:15

9月21日(土)13:30~15:15

「異なるゲノム間の軋轢と協調 ~相互作用のゲノミクス~」

世話人:鈴木 剛 (大阪教育大学)、高橋 文 (首都大学東京)

13:30 WS10 はじめに ○鈴木 剛(大阪教育大学)

13:35 WS10-1 花粉形成をめぐって生ずるミトコンドリアとのコンフリクトを、核はどうやって解消するか:テンサイ(サトウダイコン)の事例

○久保 友彦(北海道大学大学院農学研究院)

13:59 WS10-2 マウス亜種間ゲノム多型による転写調節のゆらぎと生殖隔離

○岡 彩子1、城石 俊彦2(1)情報・システム研究機構 新領域融合研究センター、2)情報・システム研究機構 国立遺伝学研究所)

14:23 WS10-3 植物-病原菌相互作用の集団ゲノム解析

○寺内 良平((公財)岩手生物工学研究センター 生命科学研究部)

14:47 WS10-4 異種ゲノムの不適合性が引き起こす雑種の不妊・発育不全現象の遺伝的制御機構

○松田 洋一(名古屋大学大学院生命農学研究科動物遺伝制御学研究分野)

15:11 WS10 討論 ○高橋 文(首都大学東京)

一部、講演の順序が変更されるかもしれませんので、ご注意頂ければと思います。

直前のお知らせとなりましたが、学会に参加される方、会場でお会いできればと思います。

すずき・たかはし

(Please

scroll down for English.)

先日ポストいたしました日本遺伝学会若手企画公開国際シンポジウムにつきまして、諸事情で演者がUeli

Grossniklaus博士から、沖縄科学技術大学院大学の佐瀬 英俊博士に変更となりました。直前の変更で申し訳ありません。

新しいプログラムは以下になります。

タイトル:How can

epigenetic information be used to solve global issues?

日時:9/21(土)

14:45~17:15

場所:慶応大学日吉キャンパス(横浜市)第4校舎

http://gsj3.jp/taikai/85taikai/access.html

言語:英語

14:45

- 14:48 Introduction

14:48

- 15:16 伊藤 寿朗 博士・Temasek

Life Sciences Laboratories

Timing

mechanism by cell division-dependent polycomb eviction in plant stem cells

15:16

- 15:39 上田 潤 博士・大阪大学

Imaging

global epigenetic dynamics during mouse pre-implantation development

15:39

- 16:02 大川 恭行 博士・九州大学

Epigenomic

approach unveils cell fate decision

16:02

- 16:25 藤 泰子 博士・遺伝学研究所

Epigenetic

regulation in plant environmental responses

16:25

- 16:41 西尾 治幾 氏・京都大学

Seasonal

analysis of histone modifications at FLOWERING LOCUS C in a natural perennial

population

16:41

- 17:09 佐瀬 英俊 博士・沖縄科学技術大学院大学

Control

of intragenic heterochromatin in Arabidopsis

17:09

- 17:15 General discussion and

conclusion

それでは、よろしくお願いいたします。

世話人

Diana

Buzas 長浜バイオ大学

玉田 洋介 基礎生物学研究所

A

speaker for the public international symposium at the GSJ annual meeting was

changed from Dr. Ueli Grossniklaus to Dr. Hidetoshi Saze at Okinawa Institute

of Science and Technology Graduate University.

The

new program is below:

Title:

How can epigenetic information be used to solve global issues?

Date:

2:45 pm to 5:15 pm on 9/21 (Sat)

Venue:

Keio University, Hiyoshi campus at Yokohama

4-1-1,

Hiyoshi, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

http://gsj3.jp/taikai/85taikai/e_access.html#kaijyo

Language:

English

14:45

- 14:48 Introduction

14:48

- 15:16 Dr. Toshiro Ito, Temasek Life

Sciences Laboratories

Timing

mechanism by cell division-dependent polycomb eviction in plant stem cells

15:16

- 15:39 Dr. Jun Ueda, Osaka

University

Imaging

global epigenetic dynamics during mouse pre-implantation development

15:39

- 16:02 Dr. Yasuyuki Ohkawa, Kyushu

University

Epigenomic

approach unveils cell fate decision

16:02

- 16:25 Dr. Taiko Kim To, National

Institute of Genetics

Epigenetic

regulation in plant environmental responses

16:25

- 16:41 Mr. Haruki Nishio, Kyoto

University

Seasonal

analysis of histone modifications at FLOWERING LOCUS C in a natural perennial

population

16:41

- 17:09 Dr. Hidetoshi Saze, Okinawa

Institute of Science and Technology Graduate University

Control

of intragenic heterochromatin in Arabidopsis

17:09

- 17:15 General discussion and

conclusion

Sorry

for this short notice.

Best

regards,

Organizers

Diana

Buzas, Nagahama Institute of Bio-Science and Technology

Yosuke

Tamada, National Institute for Basic Biology

国立遺伝学研究所の生態遺伝学研究室の吉田恒太研究員が、遺伝学普及会の海外渡航助成を獲得し、8/19-24にリスボン大学で開催されたヨーロッパ進化学会(ESEB2013)でポスター発表を行いました。ESEB2013では、「Testing the link between heterochromatin evolution and speciation in sticklebacks」というタイトルで、ゲノム遺伝子相関の北野班の課題である異種トゲウオ間の雑種異常の分子機構に関する最新知見をポスター発表し、有意義なフィードバックを得ました。

国立遺伝学研究所の生態遺伝学研究室(北野研究室)の石川麻乃研究員(日本学術振興会特別研究員PD)が、日本進化学会第15回大会にて若手口頭発表の最優秀賞を受賞しました。石川研究員は、8月28日-31日に筑波大学で開催された日本進化学会第15回大会にて、研究課題の一つである「イトヨにおける異なる日長応答性の進化とその遺伝基盤」について口頭発表を行い、最優秀賞を受賞しました。

-thumb-400x300-6828.jpg)