文部科学省科学研究費補助金「新学術領域研究」

新学術領域|ゲノム・遺伝子相関

月別アーカイブ

計画研究班別アーカイブ

公募研究班別アーカイブ

旧公募研究班別アーカイブ

「研究経過報告」内を検索

2012年3月の記事を表示しています

科学研究費の申請書にも近年、実施が義務づけられている「国民との科学・技術対話」の推進。鈴木班でも、小中高への出前講義を通したアウトリーチ活動を広く展開し、国民へ科学・技術を還元します。

前々回が9月末まで、前回が1月末まででしたので、それ以降から、年度末の3月期末までの、研究分担者の渡辺のアウトリーチ活動をまとめておきます。詳しい内容は、研究室のHPに記してありますので、興味のある方は、ぜひ、以下のlinkをご覧ください。講義内容は、今回は高校で、内容は植物の生殖に関わる講義、実験などです。

愛媛県立今治南高等学校・特別講義・実習

宮城県宮城第一高等学校・特別講義・実験指導・研究室訪問(1, 2, 3, 4)

山形県立鶴岡南高等学校・特別講義・実験実習

この領域が発足して、今年度の実績は、アウトリーチ活動総数、73回。参加人数、4,914人。その中でレポートなどをいただき、その全員に手紙を返しましたが、その総数、2,384通。これ以外にも、mail、電話でのやりとりなどは、100回以上ありました。

来年度も引き続き、社会貢献ができる領域であるように努力したいと思います。

わたなべしるす

国際シンポジウムにて、研究成果を報告しました。

3/19-3/23に愛知県岡崎市にて、計画班の高橋がオーガナイザーの一人として共催しました国際シンポジウム「The 8th Okazaki Biology Conference: Speciation and Adaptation II - Environment and Epigenetics - 」が開催されました。高橋と北野は、Genomics of Speciationのセッションにて、木下は、Epigeneticsのセッションにて、ゲノム遺伝子相関の最新成果を発表しました。

42の口頭発表、35のポスター発表があり、種分化や環境適応、エピジェネティックスの分野の世界最先端の研究者が集まり、次世代シークエンサーなどを駆使したパワフルな研究から、着想に基づいたユニークな研究までの様々な最新成果が紹介されました。また、それぞれのセッションの後には活発な討論が行われ、現在未解決の問題についての活発な論争から、今後のゲノム研究の方向性などについて議論が行われました。植物から動物までの広い分類群が網羅され、手法や分野も様々で、刺激的な大変すばらしい集会でした。

次世代シーケンサーの登場により、研究手法が大きく様変わりしていることはご存じの通りと思います。今回、本新学術領域研究「寺内班」により、さらに画期的な次世代シーケンサーを使った手法がNature Biotechnologyに発表されましたので、その内容を簡単に紹介します。

従来法では、突然変異体の原因遺伝子の同定には、SNPsの存在する系統と掛け合わせて、F2世代の集団からバルクでDNAを回収し、次世代シーケンサーを用いてSNPsのタイプを読み取り、注目する表現型との連鎖解析をするものでした。今回、寺内班により改良されたMutMap法では、SNPsにはEMS処理で置換された塩基を使います。従って、交配する場合はEMS処理した同一系統の野生型を使用します。

これにより、扱うSNPsの数が圧倒的に減り、解析が容易になりました。また、F2集団は少なくてすむため、広大な栽培スペースが必要であった作物にはうってつけです。同一系統内で解析するため、従来法のような表現型のバックグラウンドノイズが少なく、これまで困難であった小さな表現型の差異も容易に検出できます。また、原理的には、交配によらず解析することが可能であるため、交配が困難な生物でもM2世代が得られるなら解析が可能です。

今後、突然変異体の原因遺伝子の同定には、MutMap法が使われるようになり、従来法は過去のものとなる革命的な進歩と思われます。 Genome sequencing reveals agronomically important loci in rice using MutMap.

Genome sequencing reveals agronomically important loci in rice using MutMap.

Abe, A., Kosugi, S., Yoshida, K., Natsume, S., Takagi, H., Kanzaki, H., Matsumura, H., Yoshida, K., Mitsuoka, C., Tamiru, M., Innan, H., Cano, L., Kamoun, S., and Terauchi, R.

Nature Biotechnol (2012) 30: 174-178.

http://www.nature.com/nbt/journal/v30/n2/abs/nbt.2095_ja.html

論文紹介(木下@奈良先端大)

研究成果が米国科学アカデミー紀要(PNAS)に掲載されました。

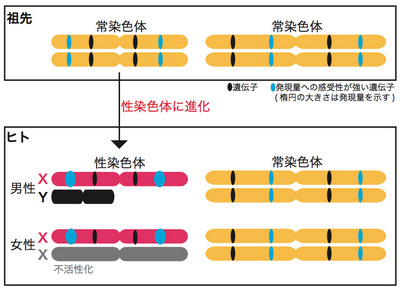

遺伝子の発現量は厳密に制御されているため、遺伝子間の発現量バランスが崩れることは大きな問題です(量的不均衡)。ヒトの細胞には22対の常染色体と1対の性染色体があり、女性では2本のX染色体、男性ではX染色体とY染色体を1本ずつ持ちます。また、性染色体は1億5千万年前に常染色体から進化したことが知られています。女性のX染色体の片方は不活性化され、機能するX染色体は男女ともに1本となり男女間の量的不均衡が解消されています。しかし、これではX染色体が常染色体と比較して半分しか機能していないことになります。そこで、X染色体と常染色体上の遺伝子発現量を比較したところ、発現量変化に敏感なX染色体上の遺伝子は発現量が半減することなく、常染色体上の遺伝子と等量となるよう発現していることが明らかとなりました。このことは性染色体の進化過程において、量的感受性の強いX染色体上の遺伝子に発現量を倍加させる選択が働いたことを示唆しています。また本研究で得られた知見により、X染色体数異常疾患の原因となる遺伝子を多数推定できました。

Pessia E, Makino T, Bailly-Bechet M, McLysaght A and Marais GAB. (2012)

Mammalian X Chromosome Inactivation evolved as a dosage compensation mechanism for dosage-sensitive genes on the X chromosome.

詳細はPNASのサイトをご覧ください

メルボルンで開かれた植物の生殖に関する国際会議に参加してきました。